L'editoriale di ateatro 94

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and1

La questione meridionale a teatro

Le Buone Pratiche 3/2006

di Franco D'Ippolito

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and5

Una prospettiva condivisa per le arti e lo spettacolo

Il documento conclusivo dell'incontro di Firenze del 3-4 dicembre 2005

di ADAC Toscana

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and6

In anteprima dal Patalogo 28: Il regista-Sudoku e il regista-Kakuro con alcuni consigli a un giovane regista

dal dossier Il ruolo della regia negli anni Duemila

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and7

Semplicemente complicato (Parte I)

Un incontro con Luca Ronconi

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and8

Otellooooooooo!

Otello il nivuru di Mazzaria di Francesco Randazzo

di Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and12

Stravolgendo Shakespeare

Una intervista a Francesco Randazzo

di Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and13

Gli Artefatti tornano a Martin Crimp

Attempts on her life- Attentati alla vita di lei – 17 soggetti per il teatro

di Elena Lamberti

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and14

Le recensioni di ateatro: La Romanina di e con Anna Meacci

Drammaturgia di Luca Scarlini, regia di Giovanni Guerrieri

di Andrea Lanini

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and15

La voce dell’attore

Una riflessione

di Nevio Gàmbula

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and25

Dedicato a Julian Beck

Due testi per Anna Maria Monteverdi

di Judith Malina e Hanon Reznikov

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and30

That Time di Samuel Beckett interpretato da Julian Beck

Con la regia di Gerald Thomas

di Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and31

Ricordando Julian

Note inedite raccolte da Anna Maria Monteverdi

di Gerald Thomas

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and32

Teatro & storia è online

Una mail a ateatro

di Nicola Savarese

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and37

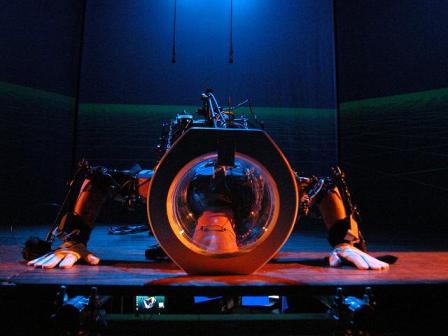

Virtual Ubu

Note di regia & foto

di Fortebraccio Teatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and44

Le catene virtuali di Ubu

Ubu incatenato di Jarry secondo Roberto Latini e Gianluca Misiti - Fortebraccioteatro

di Andrea Balzola

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and45

Le nuove frontiere dell’arte digitale

Christiane Paul, Digital art, Thames & Hudson

di Silvana Vassallo

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and50

Un carro carico di... storia del teatro

Il progetto di formazione del pubblico di Alessio Pizzech

di Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and60

I Premi Ubu per il teatro 2005

I vincitori e i link alla ate@tropedia

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and70

Il bando di Concorso Italia di Riccione TTV Festival

Con una nota di Fabio Bruschi sul Concorso Italia

di Riccione TTV

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and72

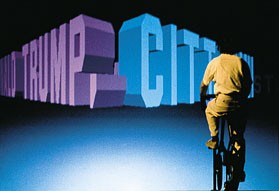

Progetto Domani: il teatro alle Olimpiadi

Con la locandina dei cinque spettacoli per le Olimpiadi di Torino

di Luca Ronconi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and73

Buon compleanno, Samuel Beckett

1906BECKETT2006 & le manifestazioni per il centenario della nascita di Samuel Beckett

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and74

A Roma una festa per Pinter

In occasione dell'uscita di Harold Pinter. Scena e potere di Roberto Canziani e Gianfranco Capitta

di Garzanti Libri

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and56

Beck & Beckett, Ronconi a Torino, le buone pratiche al Sud, la voce, la digital art...

L'editoriale di ateatro 94

di Redazione ateatro

Il 2006 celebra numerosi anniversari importanti: Beckett, Ibsen, Brecht... Nel corso dell’anno ci torneremo, naturalmente, ma per cominciare noi di ateatro abbiamo pensato di collegare il nostro contributo al ventennale della morte di Julian Beck (curato da amm & Fernando Mastropasqua) al centenario della nascita di Samuel Beckett, con un ricordo di Julian interprete di Samuel (e non è tutto...). In ogni caso sui due (e su molto altro...) potete sempre consultare la nostra poderosa ate@tropedia, l’enciclopedia più teatrale che ci sia! Se ci andate a curiosare, ci sono in pratica già 200 monografie...

(avvertenza per gli utilizzatori: ovviamente il materiale della ate@tropedia è a disposizione di tutti, e internet è il regno del copiancolla. Però, se fate un copiaincolla dalla ate@tropedia vi conviene sempre citare la fonte: ci vengono tutti (compresi moltissimi professori universitari), ci leggono tutti(compresi moltissimi professori universitari), e dunque vi sgamano subito. Per evitare noie, basta ricordare una semplice regoletta: all'università copiare è permesso, si chiama citare.

Ma intanto, che piaccia o no, il 2006 comincia anche nel segno di Luca Ronconi e degli spettacoli olimpici torinesi. Ognuno è libero di pensare quello che vuole di Ronconi, delle Olimpiadi, degli spettacoli olimpici di Torino 2006, dei loro costi e dei loro risultati.

Quella torinese è però un’ottima occasione per fare il punto sul lavoro del più importante regista italiano: in anteprima dal volume Luca Ronconi. Spettacoli per Torino, che verrà pubblicato dalla Società Editrice Umberto Allemandi & C. poco dopo la conclusione dei giochi torinesi, presentiamo un “incontro” con il regista, uno sguardo al suoi spettacoli, al suo percorso, al suo metodo (o non-metodo) di lavoro, alla sua bottega.

Se qualcuno ha voglia di divertirsi, ateatro 94 sistema anche il regista degli Ultimi giorni dell’umanità sulla scacchiera dei registi kakuro e dei registi sudoku (ma nello speciale sul futuro della regia sull’ultimo Patalogo ci sono anche riflessioni molto più serie e ponderate sulla faccenda).

Val forse la pena di approfittare dell’occasione anche per cercare di sciogliere un equivoco. Noi di ateatro non pensiamo che la produzione di uno spettacolo teatrale della necessariamente costare poco, che tutti gli spettacoli e i festival debbano essere necessariamente poveri. Pensiamo che spettacoli e festival debbano essere necessari. E pensiamo che i soldi pubblici - tanti o pochi che siano - debbano essere spesi bene, e su questo da anni ci battiamo.

Pensiamo che gli spettacoli e i festival poveri siano importanti e necessari (e di questi, in genere, parliamo, anche in questo ateatro 94), e spesso più belli e necessari di quasi tutto il teatro “ricco”. Però sappiamo anche che non è possibile gestire un teatro stabile o un festival internazionale con budget sempre risicati, e che un teatro fatto solo di piccoli spettacoli e di piccoli festival non può bastare: né a noi né alla cultura di un paese.

Di più. Proprio per questo siamo convinti che l’investimento pubblico in cultura debba aumentare, e non diminuire (e l’abbiamo detto e ripetuto, e abbiamo lanciato una campagna sulla faccenda). Riteniamo che questo investimento pubblico non debba essere distribuito a pioggia, ma che debba valutare la qualità e l’impatto dei progetti.

Sappiamo anche che di questi tempi i tagli alla cultura sono all’ordine del giorno, e che dunque la povertà diventa sempre più una necessità. Ma questa non deve essere una regola, che riduce il mondo del teatro a una continua guerra tra poveri.

Ma certamente ritorneremo, nei prossimi ateatro, sia su questo sia sugli spettacoli di Ronconi (e sull’intera operazione): ma se avete qualcosa da dire, il forum è sempre aperto.

Ma non c’è solo Ronconi, in ateatro 94. Franco D’Ippolito rilancia le Buone Pratiche al Sud, Nevio Gàmbula approfondisce la riflessione sul tema della voce, Silvana Vassallo fa finta di recensire un libro sulla digital art e invece scrive un saggio sulla materia che finisce dritto dritto nella ate@tropedia. E si parla del Martin Crimp degli Artefatti, dell’Otello nivuru siculo e post-tutto di Francesco Randazzo visto dall'infaticabile Anna Maria Monteverdi, dell’Ubu di Roberto Latini incatenato dalla tecnologia del Brogi (a proposito, lo spettacolo sarà a Cecina il 28 gennaio), e la Meacci che fa la trans...

...ma basta, qui sotto trovate l’indice del numero dove potete curiosare, leggere, stampare, rileggere, e poi commentare, litigare, fare amicizia, trovare lavoro, segnalare spettacoli, iscriversi a seminari e workshop...

La questione meridionale a teatro

Le Buone Pratiche 3/2006

di Franco D'Ippolito

L’inconveniente beneventano nel rinvio della tappa al Sud delle Buone Pratiche 2 è evidentemente parte esso stesso della “questione meridionale in teatro”. Una questione in cui a punte di eccellenza e di efficienza organizzativa si accompagnano equivoci gattopardiani, laddove importanti aperture al confronto civile e culturale con strati sempre più ampi di popolazione si interrompono ad opera di improvvisi individualismi. Ma pur sempre una questione di cui vale la pena il teatro italiano si occupi seriamente, senza forzature e con lo stesso interesse mostrato per le patologie del fare teatro al Sud.

In un saggio dal titolo provocatorio Abolire il Mezzogiorno (Laterza, 2003), l’economista Gianfranco Viesti scrive:

Si guarda sempre e solo alla strada che c’è da percorrere e mai al fatto che si è iniziato a camminare, alle possibilità che ci possono essere, al pericolo che ci si possa fermare.

E’ per questo che affermiamo con convinzione che sì, la questione meridionale in teatro sta nel divario nord-sud dei finanziamenti pubblici, delle sale agibili, del numero delle recite programmate, ma sta anche (e forse negli ultimi anni, soprattutto) nella specificità del “pensiero meridiano”, nei modelli organizzativi ed artistici che funzionano, nella passione dei nuovi talenti, in una nuova necessità del teatro.

Pensare il sud vuol dire allora che il sud è il soggetto del pensiero: esso non deve essere studiato, analizzato e giudicato da un pensiero esterno, ma deve riacquistare la forza per pensarsi da sé, per riconquistare con decisione la propria autonomia…….. Significa non pensare più il sud o i sud come periferia sperduta e anonima dell’impero, luoghi dove ancora non è successo niente e dove si replica tardi e male ciò che celebra le sue prime altrove. (Franco Cassano, Il pensiero meridiano, Laterza, 1996).

Vorremmo creare le condizioni per porre a tutti noi alcune domande:

- “a cosa può servire il teatro nel superamento della questione meridionale intesa come “palla al piede” del sistema Italia?”;

- “quale grado di consapevolezza ha raggiunto l’imprenditoria privata nel considerare lo sviluppo civile parte irrinunciabile ed imprescindibile dello sviluppo economico del territorio?”;

- “cosa comporta e che significa per il sistema teatrale italiano il “sotto la media” delle produzioni, delle recite, delle sale teatrali, degli spettatori, delle risorse pubbliche e private del teatro meridionale?”;

- “come dare continuità alle pratiche teatrali meridionali e regolare le relazioni fra istituzioni, Enti Locali, organismi distributivi e teatri e compagnie?”;

- “quali politiche locali teatrali promuovere mentre si vanno definendo i nuovi assetti Stato/Regioni, magari avviando proprio dal Sud una ricomposizione degli obiettivi strategici (come ripartire il FUS, a chi e perché, qual è l’ambito nazionale e quale la rilevanza regionale).

La campagna elettorale che pervade ormai i livelli più diversi della comunicazione ci impone di cedere il passo all’invadenza presidenziale ed alle disquisizioni botaniche. Torneremo dopo il 9 aprile a confrontarci fra di noi ed a sollecitare alle istituzioni qualche risposta alle domande che da tempo avanziamo. La speranza (e qualcosa anche di più, la necessità) è che potremo dialogare (anche polemicamente) con un governo più serio e sobrio, meno volgare e presuntuosamente ignorante, più civilmente responsabile e capace di non smentirsi a parole e nei fatti di ora in ora (il che non è facile, bisogna ammetterlo, ci vuole una “certa” arte).

Dopo Benevento si sono candidate ad ospitare intorno a maggio 2006 le BP2 Sud altre città meridionali, Napoli, Cosenza, Catania, Palermo e Cagliari. Stiamo valutando le condizioni organizzativo-logistiche di ogni situazione e la disponibilità degli Enti Locali a darci una mano. Da meridionale del gruppo insisto. E molto presto mi auguro che riusciremo ad ufficializzare la tappa al Sud. Non per facili illusioni consolatorie, quanto per credibili prospettive di sviluppo.

Franco D’Ippolito

P.S. Ho appena letto Napoli siamo noi di Giorgio Bocca (Feltrinelli, 2006) e sono ancora più convinto che della “questione meridionale” è tempo che se ne facciano carico i meridionali.

Una prospettiva condivisa per le arti e lo spettacolo

Il documento conclusivo dell'incontro di Firenze del 3-4 dicembre 2005

di ADAC Toscana

Questo documento non contiene una proposta organica ma suggerisce alcuni temi di riflessione generale e raccoglie alcune delle proposte di lavoro emerse nell’incontro organizzato da ADAC Toscana e realizzato con il contributo della Regione Toscana, il 3 e 4 dicembre 2005 a Firenze: UNA PROSPETTIVA CONDIVISA PER LE ARTI E LO SPETTACOLO CONTEMPORANEI.

1. Cultura come bene comune

Un sistema della attività culturali vivace, libero, indipendente e pluralista è una garanzia indispensabile per la tutela della libertà di pensiero e della democrazia. E’ da affermare il valore della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dell’istruzione come beni comuni che arricchiscono, anche senza ritorni immediati, la vita di una comunità e di una nazione. Hanno un valore di beni pubblici da coltivare e incrementare con interventi seri e approfonditi che rifuggano le sciagurate deformazioni di una “comunicazione” facile, volta a conquistare il consenso immediato. La cultura, lo spettacolo, l’istruzione lavorano sul profondo e sul lungo periodo; sono una delle fondamenta su cui si costruisce il futuro di una collettività e devono essere oggetto di un consistente intervento pubblico, lasciando a quello privato il ruolo di necessaria integrazione, senza trascurare – per lo spettacolo in particolare – una razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, delle strutture, della produzione e una necessaria ridistribuzione delle risorse che consentano al sistema di adeguarsi agli irreversibili mutamenti che la società sta subendo in questi anni e gli consenta di mantenere nel tempo una grande capacità flessibilità e adattamento.

2. Indipendenza della cultura

E’ necessario garantire l’indipendenza degli organismi preposti, a tutti i livelli, a gestire la cultura. E’ opportuno sottrarre la cultura e lo spettacolo allo spoil system, alla lottizzazione politica, alla discrezionalità e al personalismo e iniziare a creare una rete di “funzionari” dotati di competenze tecniche e culturali, con incarichi e possibilità di lavoro non condizionati dai cambi di personale e di indirizzo politico.

3. Sui criteri di finanziamento e i confini di genere

In attesa di un regolamento e di una legge per lo spettacolo, che gli schieramenti politici devono impegnarsi a rendere operanti al più presto, e comunque non oltre due anni dalle prossime elezioni, è opportuno rivedere la formazione delle commissioni ministeriali secondo criteri di competenza e indipendenza. E’ necessario, altresì, ridisegnare i criteri di gestione dei finanziamenti non più secondo divisioni in categorie (stabili, stabili privati, di innovazione eccetera), quanto premiando l’effettiva progettualità e ridisegnando i confini di genere secondo criteri più aderenti alla realtà dell'arte e dello spettacolo contemporaneo. Naturalmente questa idea di indirizzo vale per gli organi centrali e per quelli periferici.

All’interno di questo quadro vanno studiate misure particolari e urgenti per la danza, vera cenerentola del nostro sistema dello spettacolo, in particolare per la danza contemporanea, che cerca nuovi confini allontanandosi da quelli conosciuti, mettendo in discussione la stessa nozione di ambito disciplinare. Gli interventi devono garantire risorse, spazi, circuiti, occasioni di formazione per un incremento della qualità e per un necessario ricambio generazionale. Devono favorire dinamiche collaborative di rete.

4. La missione delle iniziative e delle strutture culturali

Ogni struttura e iniziativa culturale, stabile e no, deve definire la propria “missione” con carte d’intenti e quadri progettuali che possano diventare criteri di verifica dell’operato svolto.

5. Spazi

Improcrastinabile diventa una politica di creazione e gestione di spazi che comportino costi di esercizio più contenuti rispetto ai luoghi tradizionali, dove possano incontrarsi diverse arti, pratiche e idee, che attuino una politica di creazione di servizi al territorio e che permettano l’attivazione di economie di scala con l’effettiva costituzione di una rete di distribuzione decentrata ben articolata, capace di inventare e rendere stabili manifestazioni.

6. Arti contemporanee

Queste proposte si muovono in una prospettiva che pone al centro il concetto di arte contemporanea e le pratiche diverse che in questa direzione si sviluppano. Diventa quindi urgente, in tale prospettiva, una discussione approfondita intorno al significato preciso del termine contemporaneità, anche in relazione con l’idea di tradizione, per una ridefinizione degli interventi e degli spazi.

Questo è un punto nodale e controverso; non servono dunque scorciatoie o banalizzazioni ma un impegno di studio, di definizione, di discussione, per aprire strade per il domani delle arti.

7. La questione del pubblico

Un ulteriore, approfondito studio, interesse, impegno dovrà essere posto alla questione del pubblico, interrogandosi su come rendere accessibile la migliore offerta culturale possibile alla maggior parte possibile di cittadini. Altre questioni collegate sono come incontrare il pubblico, come farlo crescere, come permettergli di confrontarsi con linguaggi spesso complessi; come i linguaggi stessi possano o debbano misurarsi con i nuovi interlocutori e le loro urgenze sociali, individuali, estetiche, conoscitive. In questa direzione si pensa che possa essere risolutiva un’articolata apertura del territorio a una presenza costante degli artisti, con progetti di residenza capaci di operare in modo capillare e continuativo.

8. Per una diffusione della cultura delle arti sceniche

In queste prospettive, un particolare rilievo va assegnato a tutte quelle attività che mirano ad accrescere la cultura delle arti performativa (pubblicazioni, incontri, attività di formazione, di conoscenza, di scambio di informazioni, di studio). Centrale diventa la relazione con la scuola, dove le la cultura, le arti e lo spettacolo e i loro modi di affrontare l’espressione umana possono diventare modelli pedagogici. Importante anche la relazione con l’università e con altri centri di studio e di ricerca. Bisogna, inoltre, ridare un ruolo attivo (e rinnovato) all’informazione e alla critica, oggi avvilite da un sistema che da una parte nega spazi e dall’altra riduce tali importanti funzioni alla semplice promozione in vista di un immediato consenso. Non è un bene, non è socialmente sano, che i mezzi di comunicazione riservino i loro spazi unicamente ai prodotti più smerciabili dell'industria culturale.

9. Il rapporto con il territorio

Una particolare attenzione va dedicata al rapporto tra lavoro degli artisti e territorio. Quest’ultimo deve fornire agli artisti risorse, strumenti di lavoro, luoghi e strutture di residenza. Gli artisti, dal canto loro, devono aprirsi e mettere a disposizione del territorio un “saper fare” e una “creatività” capaci di innescare progetti – anche gestionali – innovativi e virtuosi.

10. Reti

Le reti di collaborazione devono diventare una realtà operativa, incoraggiata variamente, capace di scambiare opere, conoscenze, esperienze, di inventare occasioni, di promuovere, di formare, di incontrare nuovi pubblici, di avviare strutture di studio, di informazione, di circolazione di opere e esperienze anche con l’estero.

11. Osservare e promuovere il nuovo

E' necessario favorire il ricambio generazionale. Particolare attenzione deve quindi essere rivolta all’osservazione e alla promozione del nuovo, organizzando, senza dirigismi né favoritismi, percorsi per far maturare i segnali interessanti di giovani creatività e progettualità.

In anteprima dal Patalogo 28: Il regista-Sudoku e il regista-Kakuro con alcuni consigli a un giovane regista

dal dossier Il ruolo della regia negli anni Duemila

di Oliviero Ponte di Pino

In occasione dei Premi Ubu è stato presentato ieri sera il Patalogo 28, la nuova edizione dell’annuario dello spettacolo a cura di Franco Quadri, edito da Ubulibri.

Piatto forte di questa nuova edizione del Patalogo è un l’ampio dossier Il ruolo della regia negli anni Duemila, con contributi di Franco Quadri, Renato Palazzi, Colette Godard, Renate Klett, Enrico Fiore, Maria Grazia Gregori, Jean Jourdheuil, Claudio Meldolesi, Georges Banu, Siro Ferrone, Massimo Marino, Oliviero Ponte di Pino, Luca Ronconi, Antonio Latella, Enzo Moscato, Peter Kammerer, Jan Fabre, Jon Fosse, Annalisa Bianco e Virgilio Liberti, Jean-Paul Manganaro, Fausto Malcovati, Jorge Silva Melo, Romeo Castellucci, Renata Molinari.

Qui di seguito, il contributo di Oliviero Ponte di Pino al dossier.

In questi mesi vanno di moda sui giornali di tutto il mondo due giochini giapponesi con i numeri, il Sudoku e il Kakuro.

Nel primo rompicapo si tratta di riempire una griglia quadrata di 81 caselle con i numeri da 1 a 9 in modo che all’interno di ciascuna riga e colonna, e all’interno dei nove quadrati di tre caselle di lato che compongono la scacchiera, nessuna cifra si ripeta. E’ un gioco logico (e non matematico, anche se è fatto con i numeri). L’abilità del solutore consiste nel distribuire i diversi elementi a sua disposizione (le cifre) in uno spazio predeterminato.

Anche nel secondo gioco, il Kakuro, bisogna posizionare le cifre da 1 a 9 all’interno di una griglia – che ha però una forma meno regolare, più bizzarra. Ferma restando la necessità di non ripetere la stessa cifra all’interno di ciascuna riga e colonna, in questo caso si tratta di scomporre il numero che compare in testa a ogni riga e colonna, in modo che la somma di tutte le cifre all’interno di quella riga o colonna sia uguale, per l’appunto, a quel numero. Va ovviamente tenuto presente che un numero può essere la somma di diverse sequenze di cifre: ciascuna riga o colonna, presa a sé, può avere diverse soluzioni possibili (9=4+5 oppure 6+3 eccetera).

Nei due casi, in uno schema ben progettato, esiste una e una sola soluzione.

Il Sudoku e il Kakuro sono due giochi in apparenza abbastanza simili: ci sono dei quadratini da riempire di numeri, che devono rispondere a determinate caratteristiche. Tuttavia sono basati su principi assai diversi. Il primo sviluppa doti architettonico-combinatorie (a partire da elementi semplici); il secondo richiede invece su una abilità interpretativa: la capacità di scomporre un elemento complesso nei fattori – a prima vista invisibili – che lo compongono.

Se la regia teatrale fosse un giochino numerico, sarebbe probabilmente una combinazione di Kakuro e di Sudoku, in diverse proporzioni. Anzi, per certi aspetti la regia è sempre stata un po’ Sudoku e un po’ Kakuro. Tornando alle origini della regia moderna, da un lato c’è uno Stanislavskij-Kakuro, che analizza, scompone e ricompone gli elementi costitutivi del teatro (il testo e l’attore, per cominciare), intrecciandoli ed equilibrandoli tra loro. Dall’altro, ovviamente, c’è un Mejerchol’d-Sudoku, che lavora soprattutto sulla combinazione e armonizzazione dei vari elementi e compongono l’evento teatrale (il suono e il gesto, per cominciare), e li distribuisce nello spazio e nel tempo.

Sul versante Kakuro abbiamo una regia per così dire “ermeneutica”, che parte da un testo per “aprirlo” e interpretarlo: in una prima fase, quella della “innocenza”, lo compone utilizzando psicologia, filologia, storia, sociologia eccetera, per scoprire e rappresentare il significato, il senso di quel testo (insomma, per far tornare le somme); nella seconda fase, quella del “sospetto”, utilizza piuttosto gli attrezzi della psicoanalisi, del marxismo, dello strutturalismo per smontare il testo e smascherare il suo sottotesto, che viene portato alla luce con tutte le sue contraddizioni e conflitti (insomma, è un Kakuro in cui le somme non possono tornare).

Sul versante Sudoku abbiamo invece una messinscena che si muove nell’orizzonte architettonico dell’opera d’arte totale wagneriana, o in quello postmoderno del citazione e del frammento, per una ri-composizione in chiave architettonica e/o musicale dei diversi fattori elementari che concorrono all’evento teatrale.

Per richiamarsi a una celeberrima contrapposizione, il regista Kakuro lavorerà sull’anima, il regista Sudoku si divertirà a far esplodere il trucco.

Sono caricature, è chiaro, a cominciare dallo Stanislavskij-Kakuro e dal Mejerchol’d-Sudoku. Per di più, volendo restare ancorati alla nostra metafora ludico-matematica, queste semplificazioni colgono solo uno degli assi di un immaginario “Piano cartesiano della regia”, quello delle ordinate (se avete qualche reminiscenza scolastica, lasse delle x…)..

Per quanto riguarda invece l’asse delle ascisse, quello verticale, è opportuno individuare un’altra possibile polarità, effettuando un’altra semplificazione. Il teatro – nella prospettiva della regia – è un’arte personale, individuale: lo spettacolo è l’espressione della personalità del regista-creatore, del suo vissuto, della sua soggettività, delle sue passioni e idiosincrasie. Allo stesso tempo, però, il teatro è per sua natura un’arte collettiva, sia al livello della creazione sia al livello della fruizione: una forma artistica ed espressiva aperta al sociale e alla polis. Anche questa è una polarità che ha cominciato a evidenziarsi molto presto, intrecciandosi con l’altra. Per semplicità, rubando la terminologia a Jung, potremmo parlare di registi introversi e registi estroversi, di registi a spirale e registi freccia (ovviamente non stiamo parlando di personalità e simpatia individuale, e neppure di estroversione o introversione degli spettacoli: stiamo parlando delle poetiche registiche).

Così, su quello che abbiamo battezzato “Piano cartesiano della regia”, abbiamo tracciato due assi, quello Sudoku-Kakuro e quello Spirale-Freccia.

Adesso possiamo quasi iniziare il nostro gioco. Manca però ancora un passo: è opportuno suddividere il nostro piano cartesiano della regia in una serie di caselline quadrate, come quelle dei nostri rompicapi. Ogni casellina corrisponderà a un determinato livello nella gradazione Sudoku-Kakuro, e a un determinato livello sulla gamma Spirale-Freccia.

A questo punto basta sistemare i diversi registi all’interno della casella che meglio riflette la sua poetica. Per esempio, Robert Wilson è un teatrante esemplarmente Sudoku, mentre le regie di Giorgio Strehler e Massimo Castri tendono al Kakuro, rispettivamente prima e seconda fase. Luca Ronconi è Kakuro, ma con qualche tendenza Sudoku. Il Living Theatre tenderà più alla Freccia, Jerzy Grotowski più alla Spirale. Aldo Trionfo? Spesso Spirale. Tadeusz Kantor? Sublime Spirale. Peter Stein? Piuttosto Freccia. Ariane Mnouchkine? Ancora più Freccia.

Dopo di che, si può iniziare a giocare con le combinazioni del nostri fattori: avremo registi Kakuro-Spirale, registi Kakuro-Freccia, registi Sudoku-Spirale e registi Sudoku-Freccia, nei quattro quadranti in cui è suddiviso il Piano. Eugenio Barba, per esempio, potremmo metterlo nel quadrante Kakuro-Freccia (il lavoro sugli attori-la tecnica di montaggio drammaturgico). Robert Lepage sarebbe piuttosto Spirale (per la forte componente autobiografica di certi suoi lavori) e abbastanza Sudoku (per l’abilità con cui oggettiva e compone i materiali). I Motus sono più Sudoku-Freccia, Fanny & Alexander più Spirale-Kakuro.

Le figure registiche più tradizionali, e i padri storici della regia, tenderanno a posizionarsi verso il centro del nostro piano, vicino allo zero: in un giusto equilibrio tra Sudoku e Kakuro, Freccia e Spirale. Ma per il nostro gusto attuale questi registi produrranno spettacoli abbastanza prevedibili, un po’ accademici, e dunque non troppo interessanti (mentre un tempo se ne apprezzava l’equilibrio e magari la profondità). E’ anche possibile immaginare registi che, nel corso della loro carriera ed evoluzione artistica, si sono spostati nel piano della regia (per esempio da Freccia a Spirale), ma per il momento possiamo trascurare questo dettaglio.

Sistemati nelle diverse caselle alcuni Maestri ed Epigoni, il nostro Piano cartesiano della regia comincia a somigliare alla Tavola periodica degli elementi di Mendeleev. A questo punto, per un giovane regista in carriera, sono dunque sono aperte due strade.

La prima ipotesi di lavoro consiste ovviamente nel riempire le caselle vuote. Quando il geniale chimico russo tracciò la sua tavola, gli restarono molte caselle vuote: elementi chimici che all’epoca erano ancora ignoti ma che “dovevano” esistere in natura, e che infatti vennero scoperti negli anni successivi: gli elementi mancanti, si rilevò, avevano le caratteristiche previste da Mendeleev in base alla loro posizione all’interno dello schema generale. Piano piano la Tavola di Mendeleev si completò, dall’elemento più semplice, l’Idrogeno (un protone e un elettrone), a quello più pesante esistente, in natura, l’Uranio, con i suo 92 protoni ed elettroni.

Consiglio numero uno al giovane regista: scopri le caselle vuote nel Piano cartesiano della regia e riempile con i tuoi spettacoli.

In realtà (consiglio uno-bis) non è davvero necessario trovare una casella vuota. Anche perché probabilmente sono già state riempite tutte sin dagli anni Dieci e Venti del Novecento, in Russia. Va però tenuto presente il Principio della Moda: per un certo periodo i registi paiono concentrarsi su una certa zona del Piano cartesiano della regia, poi la generazione successiva si sposta verso un altro pascolo, e così via.

Consiglio numero due al giovane regista: scopri i pascoli meno frequentati e sfruttati, le caselle dove stanno pascolando meno registi-pecora, e comincia a brucare da quelle parti.

C’è ovviamente un’altra possibile evoluzione, quella seguita dalla fisica nel Novecento, che da un lato ha scoperto – o per meglio dire costruito – elementi chimici con peso atomico superiore a 92 (i cosiddetti elementi transuranici), arrivando ora a sintetizzare numerosi elementi più pesanti dell’uranio e non presenti in natura. Si tratta insomma di allargare i confini della materia conosciuta, estremizzando ulteriormente alcune caratteristiche. La Societas Raffaella Sanzio (che è senz’altro molto Sudoku e piuttosto Freccia) ha lavorato in questa direzione.

Consiglio numero tre al giovane regista: vai oltre il limite, inventati un teatro transregistico.

Ma attenzione. Per arrivare a un teatro transregistico sono necessarie enormi quantità di energia (potenza creativa e/o risorse), e si possono liberare enormi quantità di energia. E’ dunque di una strada piuttosto rischiosa, che può causare gravi danni al regista, ai suoi collaboratori e al pubblico. Tuttavia, muovendosi ai limiti del teatro conosciuto, e forzandoli, si possono ottenere risultati davvero interessanti. Per esempio, lavorare con i carcerati o con i portatori di handicap, può essere molto Freccia. Annettere ai territori della scena nuove tecnologie e discipline, contaminare altre arti, è un’operazione (piuttosto Sudoku) che porta a colonizzare fasce ancora inesplorate del nostro Piano cartesiano della regia (per sua natura, un teatro di poesia spingerà verso la Spirale, un teatro internet verso la Freccia: sul primo versante tenderà a esaltare la dimensione lirico-soggettiva, sull’altro quella della comunicazione, dello scambio e della creazione collettiva).

[Parentesi complicata. In parallelo, la fisica moderna è anche andata a spezzare gli atomi nei protoni, neutroni ed elettroni di cui sono costituiti, mattoni ancora più elementari della materia; in un secondo tempo, gli scienziati grazie a potentissimi acceleratori di particelle, hanno addirittura scomposto queste particelle in altre, ancora più elementari (quark, eccetera). Anche in questo caso sono necessarie grandi quantità di energia. Proseguendo nella nostra metafora teatrale, questa scomposizione potrebbe corrispondere al metateatro, e alla riflessione analitica sugli elementi costitutivi della scena che accompagna la riflessione registica novecentesca. Anche questa, ovviamente, è una strada aperta al nostro giovane regista con velleità subatomiche. Tenendo però presente che si tratta di un lavoro meticoloso e noioso, lungo e ripetitivo, e non garantisce la certezza del risultato.]

Naturalmente questo è solo un gioco. Il critico-studioso vede uno spettacolo, e d’istinto cerca di infilarlo in una delle caselline del suo Piano carteisano interiore della regia (ovvero il suo schema mentale), magari forzando l’interpretazione: crede di giocare a Kakuro e invece quello che ha di fonte è uno schema Sudoku, o magari quello di un altro gioco ancora. Perché in Giappone amano moltissimo i rompicapo con i numeri, e ne inventano sempre di nuovi. Di certo hanno già inventato uno schema ancora più affascinante di Sudoku e Kakuro…

Consiglio numero quattro al giovane regista: corri a cercare un altro giochino giapponese con i numeri e usalo come schema per la tua prossima regia.

Semplicemente complicato (Parte I)

Un incontro con Luca Ronconi

di Oliviero Ponte di Pino

Questo testo è in corso di pubblicazione nel volume Luca Ronconi. Spettacoli per Torino, Umberto Allemandi Editore, Torino, 2005. La seconda parte in ateatro95.

Una trentina d’anni fa, commentando la sua messinscena dell’Anitra selvatica di Ibsen, Cesare Garboli scriveva: “Come sempre, la genialità di Ronconi è di natura semplice”. La recensione apparve sul “Corriere della Sera” il 10 dicembre 1977 (ora la si può leggere in Cesare Garboli, Un po’ prima del piombo, Sansoni, Milano, 1998, p. 328).

E’ un’osservazione curiosa, se applicata a un regista noto e discusso per la complessità dei suoi spettacoli e per l’inventiva imprevedibilità di certe scelte. Applicata, in particolare, a uno spettacolo dove l’uso della macchina fotografica da parte di un personaggio era diventato lo spunto intorno a cui costruire la regia: una articolata macchina spettacolare con paratie mobili sezionava la scena teatrale in inquadrature fotografiche, per suggerire una riflessione sul rapporto con il tempo tra un medium della continuità (il teatro) e un medium dell’istantaneità (la fotografia), oltre che naturalmente tra il flusso della vita e la fissità della morte.

L’elenco degli azzardi ronconiani è lungo. Comprende molti dei suoi spettacoli più belli e geniali, ma anche qualche fecondo fallimento – perché Ronconi ama rischiare, e la possibilità dell’errore fa parte del suo percorso di ricerca, da sempre.

Una piccola antologia di strabilianti invenzioni ronconiane può prendere le mosse dal Riccardo III di Shakespeare, protagonista nel 1968 Vittorio Gassman.

Riccardo III è stato uno dei pochissimi testi che ho fatto su commissione, perché l’ha scelto Gassman, la proposta me l’ha fatta lui, forse su consiglio della sua ex moglie Nora Ricci. Riuscì proprio bene: c’era un cast fantastico, ci fu anche lì della gente che s’infuriò. Ma se la gente s’arrabbia, va pure bene…

Dallo Stabile torinese, che gli affida l’incarico, arriva con quel Riccardo III la prima consacrazione per un regista emergente. Il suo talento era esploso nell’estate del 1966, con il clamoroso e sorprendente successo di un dimenticato testo elisabettiano, I lunatici di Middleton e Rowley: il pubblico era rimasto sconvolto ed entusiasta, la critica aveva subito citato il teatro della crudeltà di Artaud e il Marat-Sade di Brook.

Per quel Riccardo III torinese, Ronconi non chiama uno scenografo ma utilizza le sculture di ferro e legno di Mario Ceroli, creando una claustrofobica scatola scenica di primitiva potenza (il regista progetta anche ingombranti costumi “materici”, dal fascino primitivista, che non potranno però essere utilizzati dagli attori). Sulla scia di Jan Kott – anche se per Ronconi i classici non possono certo essere banalmente “nostri contemporanei” – in scena campeggia “la grande scala del potere”; alla fine il sovrano “muore non ucciso da nessuno, in una battaglia che non ha luogo, travolto dall’apparire di enormi manichini di legno senza spessore, simbolo del Grande Meccanismo della storia” (Franco Quadri, La politica del regista, Il Formichiere, Milano, 1980, pp. 450-451).

Se lo scenografo è un artista come Mario Ceroli, la cosa migliore è usare le sue opere e non costringerlo a concepire una scenografia, che non è il suo mestiere. Per esempio, nel caso di Riccardo III, Ceroli aveva già fatto quella scala e quelle sagome. Con gli architetti è più difficile perché l’architettura, già di per sé, tende a essere vincolante, condizionante. Faccio un esempio. Nei miei spettacoli spesso le scene si muovono. Il motivo non è perché è bello far muovere il palcoscenico ma perché, probabilmente, siamo condizionati dal cinema, ed è importante che nel campo visivo ci sia solo ciò che serve in quel momento e che vada via quando non serve più.

L’anno dopo, per una Fedra sorprendentemente minimalista, condanna gli interpreti all’immobilità, all’interno di una scenografia semplicissima che li imprigiona per tutta la durata dello spettacolo, a declamare le torrenziali e furibonde invettive di Seneca.

Passano pochi mesi e quasi come contrappunto Ronconi crea con l’Orlando furioso una delle messinscene più movimentate dell’intera storia del teatro. Il poema epico-cavalleresco di Ludovico Ariosto, condensato dal poeta Edoardo Sanguineti intorno ad alcuni personaggi e nuclei narrativi, si trasforma in uno spettacolo-festa che invade chiese e piazze e diventa uno dei simboli della rivoluzione teatrale di quegli anni. L’Orlando furioso, che debutta nell’estate del 1969 al Festival dei Due Mondi di Spoleto, aggredisce e sorprende il pubblico da due palcoscenici scomponibili e mobili posti alle due estremità dello spazio scenico, ma anche irrompendo con carrelli di legno spinti dagli attori nella zona centrale occupata dagli spettatori, che vengono dunque utilizzati come una sorta di “scenografia vivente” e costretti ad assecondare l’azione, che spesso si sviluppa simultaneamente in più luoghi. Lo spettatore, spiega Ronconi,

fondamentalmente si trova (…) davanti a due scelte: o partecipa al gioco che gli proponiamo, o si mette in disparte e sta a guardare. E in questo caso si annoierà, perché, ripeto, lo spettacolo va vissuto, non certo visto e giudicato. Se, al contrario, lo spettatore entra nel gioco potrà, immediatamente, essere parte viva, attiva di esso.

(Un teatro dell’ironia, colloquio di Edoardo Sanguineti con Luca Ronconi, “Sipario”, nn. 278-79, giugno-luglio 1969, p. 71, cit. in Franco Quadri, Il rito perduto.Saggio su Luca Ronconi, Einaudi, Torino, 1973, p. 91)

L’Orlando furioso è uno straordinario successo, anche internazionale. Lo stesso Ronconi ne trarrà una memorabile riduzione per la televisione, trasmessa dalla Rai in cinque puntate nel 1975.

Un successo internazionale – prodotto da una cooperativa autogestita, come l’Orlando furioso – è anche la successiva “monumentale” Orestea, sette ore di viaggio alle origini della tragedia.

Motivo essenziale della tragedia è proprio il progressivo trasformarsi del mito e del senso dei miti, sia all’interno dell’opera di Eschilo, che nella relazione tra questa e le diverse epoche.

(Luca Ronconi, in Franco Quadri, op. cit., p. 200)

Bloccata al debutto romano “per la pretesa insicurezza del complesso di ascensori incorporato”, l’Orestea trionfa al Bitef di Belgrado nell’estate del 1972, dove vince il primo premio ex aequo con il Torquato Tasso diretto da Peter Stein, superando Yerma di Victor García e il Sogno di una notte di mezza estate di Peter Brook: Ronconi è in prima fila tra gli artisti che in quegli anni stanno rivoluzionando la regia e l’idea stessa di teatro.

Come in tutti i miei precedenti lavori, invece di puntare su una visione univoca del testo, preferisco organizzare lo spettacolo (e del resto è la lettura del testo stesso a suggerirlo), sulla compresenza di diverse interpretazioni: l’opera di Eschilo non viene considerata un blocco monolitico, ma, secondo il principio di discontinuità, un insieme disuguale che dia luogo a uno spettacolo scrupolosissimo, rispettoso del testo stesso ma fatto di tanti prismi, di dissimili frammenti, destinati a ricostruirsi in un tutto alla fine nella mente dello spettatore.

(ivi, p. 199)

Questa attenzione puntuale al testo – o meglio, a ogni singola battuta e parola, contro una lettura ispirata a un senso unificante dell’intera opera – è da sempre una delle caratteristiche del suo approccio al teatro di interpretazione. Il regista non è più il garante della coerenza e dell’organicità dell’opera, un partito preso destinato inesorabilmente a risolversi in un allestimento in cui i diversi piani (recitazione, gesti, scena, costumi, luci, musiche, luci, eccetera) vengono più o meno forzosamente armonizzati in una cornice unitaria. Al contrario, il regista e i suoi attori amano lavorare sulle zone d’ombra, sulle contraddizioni interne, sulle linee di frattura del testo e della rappresentazione, cercando di mantenere viva e pulsante la molteplicità (contraddittoria, irrisolta) dei significati. Come spesso accade in Ronconi, una lettura di questo genere impone quasi immediatamente l’invenzione di uno spazio; o meglio, di una serie di spazi.

L’Agamennone è intuito in uno spazio ancora magmatico, una zona cosmica, pressoché siderale; nelle Coefore l’azione si restringe entro l’ambito delle mura di una casa; mentre le Eumenidi vanno a situarsi nelle vie di una ipotetica città, preistorica come futura.

(ivi, p. 208)

Due anni dopo, a Parigi, per XX (La Roue) Ronconi occupa una palazzina con venti stanze. In ciascuno dei locali un gruppi di venticinque spettatori assiste ad alcuni frammenti del testo (scritto per l’occasione da Rodolfo Wilcock, avendo per tema un colpo di stato fascista), mentre nelle altre stanze si recitano in simultanea le altre diciannove scene. Poi la parete divisoria si apre e due stanze vengono unificate, e il meccanismo si ripete; alla fine tutte le pareti si alzano, in un’altra esplorazione della simultaneità delle azioni teatrali e del rapporto tra il testo, il personaggio e l’attore (in effetti, venti attori, metà italiani e metà francesi, che recitano nelle due lingue).

Nel 1971 Kätchen von Heilbronn di Heinrich von Kleist a Zurigo dovrebbe essere recitato su una piattaforma galleggiante sul lago, ma per motivi di sicurezza viene ricondotta in spazi più convenzionali. Passano gli anni e Ronconi non dimentica quel sogno acquatico: nel 1985, per Commedia della seduzione del prediletto Arthur Schnitzler, la scenografia di Margherita Palli utilizzerà “delle tavole scorrevoli, galleggianti sopra o intorno all’acqua” che invade il palcoscenico (Franco Quadri, “Panorama”, 31 marzo 1985).

Allestimento “impossibile” (e funestato dall’acqua) si rivela anche Utopia, meditazione sul tema del titolo a partire dalle commedie di Aristofane. Lo spazio scenico è una strada lunga cinquanta metri, tra le due gradinate su cui è sistemato il pubblico: la percorre una processione inesauribile di uomini, automobili e persino un aereo (tutti dipinti di ironico rosa…) in marcia verso un progresso forse illusorio. Lo spettacolo debutta nel 1975 alla Biennale Teatro di Venezia, che lo stesso Ronconi dirige per due vibranti edizioni, dal 1975 al 1977: in quegli anni passano in laguna con spettacoli e laboratori tra gli altri Jerzy Grotowski, il Living Theatre, Peter Brook, Robert Wilson, Meredith Monk…

Però poi la tournée che dovrebbe portare quella rosea Utopia nelle strade e nelle piazze (e nelle Feste dell’Unità) viene funestata da “traversie, contrattempi e disgrazie” causati soprattutto da “un cielo inclemente” (Cesare Garboli, op. cit., p. 144-45). Tanto è vero che dopo quell’esperienza Ronconi cercherà di evitare gli spettacoli all’aperto.

Negli anni successivi il regista è ideatore e artefice del Laboratorio di Progettazione Teatrale di Prato (con la complicità dell’architetto Gae Aulenti, anche in veste di scenografa). L’ambizione, più che auto-celebrativa, è auto-analitica. Si tratta di rifondare la grammatica scenica, a partire dai suoi elementi costitutivi: il tempo, lo spazio, il rapporto attore-personaggio e quello wittgensteiniano parola-pensiero, e – sullo sfondo – il rapporto del teatro con il pubblico e dunque con la città (anche se quest’ultimo aspetto resterà soprattutto a livello di intenzioni). L’impegno di Prato – la messa a punto di un metodo di lavoro destinato a riverberarsi negli anni successivi – si concretizza un memorabile trittico. La Torre di Hugo von Hoffmansthal (l’unico dei tre testi a essere rappresentato per intero) è ambientato in un ex stabilimento tessile, il Fabbricone, sul cui soffitto è stato riprodotto l’affresco che il Tiepolo ha dipinto nella reggia absburgica di Wurzburg: ne esce uno spettacolo-monstre che dura oltre dieci ore distribuite in due giornate, dove si esplorano tutti i possibili intrecci spaziali tra il pubblico e gli attori. Il Calderón di Pasolini unifica palcoscenico e platea del Teatro Metastasio come spazio destinato agli attori, costringendo gli spettatori nei palchi. Nelle Baccanti di Euripide – per 24 spettatori – tutti i ruoli vengono affidati a un’unica attrice, la straordinaria Marisa Fabbri, in una performance itinerante che attraversa ed esplora le stanze di un antico collegio.

Nel 1986 per Ignorabimus di Arno Holz, un altro testo interminabile (oltre 240 pagine), pressoché irrappresentabile e dimenticato d’inizio Novecento, sempre all’interno del Fabbricone, fa costruire dalla fida Margerita Palli una struttura scenografica in muratura, una sorta di facciata che si ribalta in un interno, con

materiali da costruzione come cemento, asfalto, brandelli di marmo, di stucco (…) per dare una scala che non è quella naturalistica, però l’impressione di più vero del vero.

(intervista di Gianfranco Capitta, “Westuff”, giugno-agosto 1986)

Questo spazio dentro-fuori, ambiguo, insieme vero ma non realistico, ospita una nuova maratona, più di undici ore filate (rispetto alle ventiquattro ore del 13 maggio 1912 che occuperebbe effettivamente l’azione della pièce). Ignorabimus si chiude con una trovata che avrebbe dato le vertigini all’inventore della teoria della relatività: minuto dopo minuto, accelerando o rallentando il moto delle lancette, gli orologi in scena adattano la loro velocità alla scansione dei tempi enunciata dal testo, che evidentemente non coincide con lo scorrere del tempo “reale”. A interpretare quello che è “il più naturalistico dei testi e insieme non lo è” sono quattro attrici (Marisa Fabbri, Edmonda Aldini, Franca Nuti e Anna Maria Gherardi) che si esibiscono in uno strepitoso tour de force, incarnando altrettanti anziani professori, ingoffite in abiti grigi e sfigurate da maschere e parrucche (con loro Delia Boccardo, cui tocca l’unico personaggio femminile). Peraltro Marisa Fabbri, generosa compagna di alcune tra le più spericolate avventure ronconiane, già nei Lunatici aveva interpretato un ruolo maschile, quello del governatore Vermandero.

Ronconi ricorre spesso allo scarto tra l’identità sessuale dell’attore e quella del personaggio, a esplicitare la convenzionalità del rapporto che li lega o per portare in primo piano certe ambiguità del testo. Nel 1996 fa interpretare il ruolo di Medea da un Franco Branciaroli vestito di una misera sottoveste nera. Nel 2003, al Teatro Farnese di Parma, porta in scena Peccato che fosse puttana di John Ford alternando due cast, uno di attori e attrici, l’altro di soli uomini.

Se faccio due versioni non è per farne una “come la facevano gli elisabettiani” con i ragazzi al posto delle donne ma perché, testo alla mano, mentre il rapporto tra Giovanni e Annabella [i due fratelli incestuosi protagonisti della tragedia, n.d.r.] è un rapporto chiaro, per niente ambiguo (si capisce benissimo cosa vogliono l’uno dall’altra, di che tipo di scambio o, meglio ancora, di non-necessità di scambio si tratti), i rapporti tra ciascuno di loro e i loro mentori – il Frate, la Governante – sono talmente ambigui che è difficilissimo capire se i personaggi maturi sono protettivi o se sotto le apparenze e i modi della protettività si nasconde invece la distruttività.

(intervista di Giovanni Raboni, dal programma di sala dello spettacolo)

In altre occasioni il casting crea uno scarto tra l’età anagrafica dell’attore e quella del personaggio, come nelle Tre sorelle, con attrici più mature rispetto all’età che Cechov aveva assegnato a Olga, Mascia e Irina.

Per accentuare il recupero di un tempo ormai svanito mi sembra legittima l’idea della non corrispondenza fisica delle tre protagoniste. Si tratta di un artificio drammaturgico, sulla scorta di parecchie indicazioni del testo. Il teatro di Cechov è pieno di ironia proprio perché lui mostra di saperne molto di più dei suoi personaggi: conosce in anticipo i loro tic, le loro manie, lo sviluppo del loro destino. Per mantenere queste sottigliezza ironica bisogna fare la stessa cosa con gli attori, informandoli un pochino di più sui personaggi, cosa che si può fare soltanto con una trasposizione, cioè leggendo il testo in modo da restituire quello che forse voleva comunicare ai suoi tempi.

(intervista di Donata Gianeri, “Stampa Sera”, 6 marzo 1989)

Nel 2002, quasi al culmine di questa sfaccettata esplorazione del tempo e dello spazio, Ronconi porta addirittura in scena l’infinito. L’idea di partenza è quella di mettere teatralmente a confronto – per innescare una feconda ibridazione – teatro e scienza, rifiutando le strutture drammaturgiche consuete (a cominciare dai testi che hanno gli scienziati come protagonisti), che riconducono la scienza entro i codici della rappresentazione; ma anche evitando le forme abituali della presentazione scientifica, come la conferenza.

Negli ultimi decenni, la drammaturgia ha dimostrato altre possibilità di fare teatro, per esempio attraverso lo spazio e la dilatazione (o la contrazione) del tempo che sono diventati delle figure teatrali, delle strutture drammaturgiche da usare, esattamente come il dialogo o il personaggio, che sono stati usati per secoli. Ne consegue la possibilità che un argomento, diciamo scientifico – ma potrei dire anche biologico, di alta finanza, economico -, può entrare in teatro non mascherato come il teatro tende sempre a fare, ma per quello che è, con le proprie asperità e difficoltà. Proprio da questo è nato il proposito di cercare di vedere se ci può essere un punto d’incontro a metà strada fra teatro e scienza che non sia tutto dalla parte del teatro o tutto dalla parte della scienza, o tutto formale tra virgolette e tutto divulgativo fra virgolette.

(intervista di Maria Grazia Gregori, dal programma di sala dello spettacolo)

Nasce così in un’altra vecchia fabbrica, alla Bovisa, nella periferia nord di Milano, Infinities, a partire da cinque testi saggistici dello scienziato John Barrow.

Volendo dare una struttura “infinita” allo spettacolo è stato indispensabile, necessario, trovare una soluzione spaziale e temporale che la riflettesse. Qui la situazione temporale è offerta dalla simultaneità, la spaziale invece della moltiplicazione degli spazi, da cui deriva non un teorema, ma semplicemente il fatto che all’interno dello spettacolo c’erano tanti spazi quante erano le sequenze. Ovviamente ciascuna di queste rimandava alle altre. E se, poniamo, come succedeva nella terza sequenza, il tema era quello della replicazione infinita, questa infinita replicazione era presente anche nello spettacolo dove le sequenze si ripetono per ben dieci volte. Ma siccome nel testo si parla anche di una possibilità di discontinuità e di “salti” della natura, le sequenze si ripetevano e il testo era ripetuto, ma in modi spesso differenti. Il movimento è la metafora del tempo e la rappresentazione del movimento è una delle metafore per rappresentare il tempo. In Infnities la sfida si è concentrata nella rappresentazione possibile dei rapporti fra tempo e spazio.

(ivi)

A volte le invenzioni ronconiane possono ricordare il gesto di un artista visivo. E’ quasi una installazione quella che realizza nell’estate del 2002, quando si misura per la seconda volta (dopo aver utilizzato il testo per un saggio per gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica di Roma nel 1987) con Amor nello specchio di Giovan Battista Andreini. Con lo scenografo Marco Rossi lastrica corso Ercole d’Este, che corre davanti al Palazzo dei Diamanti, con una superficie – per l’appunto – specchiante, creando un colpo d’occhio abbagliante e vertiginoso. Perché al regista non interessa certo l’effetto-verità che si può ottenere ambientando lo spettacolo in uno spazio della quotidianità.

La commedia di Andreini, secondo me, soffrirebbe a essere rappresentata in una ambientazione “veristica”, in una “vera” strada o in una “vera” piazza. Sono altre le sue particolarità: se ne rispecchia meglio il carattere ponendola in un luogo più astratto: meglio le piazze italiane di De Chirico che non l’ambientazione realistico/popolaresca di tanto teatro italiano del rinascimento, e anche del Seicento.

(intervista di Gianfranco Capitta, dal programma di sala dello spettacolo)

Tutti questi exploit impallidiscono però di fronte a quello che finora resta il super-kolossal ronconiano, Gli ultimi giorni dell’umanità di Karl Kraus, allestito nella ex Sala Presse del Lingotto, il più famoso degli stabilimenti della Fiat (attualmente quello spazio fa parte del complesso fieristico torinese). E’ un momento chiave della storia di Torino: la scelta di allestire uno spettacolo in quel luogo crea un evento simbolico che segna la riconversione di una città industriale, automobilistica, al terziario.

Gli ultimi giorni dell’umanità è sì un testo teatrale ma pressoché irrappresentabile nelle sue duecentonove scene: per allestirlo, secondo lo stesso Kraus, sarebbe stato necessario “un teatro di Marte” e centocinquantasei ore distribuite in una decina di giorni.

Quando ho visto la sale presse del Lingotto mi è preso un colpo, con tutti quei pilastri… Mi sono detto: “Pazienza, non si può fare…”. Ma io Gli ultimi giorni dell’umanità volevo proprio farlo, da anni, anche se davvero non sapevo come. Una notte, viaggiavo in treno nel vagone letto Roma Termini-Milano, e mi dicevo: “Devo trovare qualcosa, qualcosa per cui venga naturale il movimento. Con tutti quei pilastri, bisogna fare uno spettacolo che si muova, altrimenti… Bisogna che ci sia un movimento continuo, per cui il movimento in qualche modo non sia ostacolato, qualcosa per cui quello non sia più un pilastro”. Avevo due alternative. Fare uno spettacolo mettendo il pubblico a sedere, ma non avrebbe funzionato. Ma se il pubblico fosse stato in piedi, ogni spettatore avrebbe visto tutti gli altri spettatori. Bisognava che il pubblico avesse un significato, che fosse un personaggio. E abbiamo adottato lo schema con il pubblico in mezzo, circondato da una specie di corona di macchine tipografiche. Oltre le macchine tipografiche, il campo di battaglia: il fronte ovest, il fronte sud, il fronte nord, il fronte est. Una mappa. Ho bisogno di immaginare una mappa, di generare una mappa dello spazio. Specialmente in uno spettacolo non frontale, dove non è possibile il dialogo. Come potevo farlo? La mattina mi sono svegliato con l’idea: se avessimo usato dei vagoni ferroviari, non sono nati per trasportare? E, se ci sono vagoni, ci sono binari.

Cosi le Ferrovie dello Stato posano un chilometro di strada ferrata, che collega di nuovo il Lingotto alla rete nazionale. I vagoni possono scorrere sui tre lati della sala, tutto intorno al pubblico, nel corso di quattro ore di strabilianti “effetti speciali teatrali”.

L’uso del pubblico come personaggio è un elemento imbarazzante, se dichiarato ostentatamente. Non lo è solo se fa parte di un processo naturale. Il pubblico deve sempre rimanere pubblico. D’altra parte, penso che il pubblico sia un personaggio anche quando è seduto in poltrona. Chi assiste allo spettacolo, lo condiziona esattamente, o quasi, quanto gli attori. Se qualcuno guarda uno spettacolo in mezzo a una platea distratta, è difficilissimo che resti concentrato. Se tutti si divertono, è probabile che le sue reazioni siano condizionate dalle risate altrui. O si uniforma o se ne distacca, ma non sarà più in un rapporto oggettivo con ciò che succede sul palcoscenico. Faccio un esempio. Guardavo il filmato degli Ultimi giorni dell’umanità in televisione e c’era una scena impressionante, un funerale. Non dico che le persone del pubblico dovessero rappresentare i parenti delle vittime, ma erano vicino a un feretro e sembrava che recitassero.

Per lo spettatore la serata al Lingotto non deve essere un normale spettacolo, ma un vero e proprio avvenimento.

Assistere a questo spettacolo vuol dire provare al massimo grado il gusto del teatro. Qui non si guarda una rappresentazione: la si visita, o meglio, la si attraversa. Come un evento, come una processione, una manifestazione di piazza, una mostra d’arte.

(intervista di Fiona Diwan, “Grazia”, 29 novembre 1990)

Quando Ronconi allestisce Gli ultimi giorni dell’umanità, nell’inverno 1990-91, sta per scoppiare la Prima guerra del Golfo (e forse inizia quella che in futuro chiameranno Terza guerra mondiale). La gioiosa festa popolare dell’Orlando furioso si ribalta in una inquietante denuncia dell’euforia bellicista, la stessa che ha portato all’“insensata strage” della Grande guerra e che ora spinge a nuovi conflitti. Oltretutto il Lingotto è un luogo della memoria, fino a poco prima teatro di lavoro, di fatica e di lotte operaie.

Quelli della Fiat ci hanno addirittura dato un camion, quello su cui entrava in scena Anna Maria Guarnieri. Era stato fatto lì, in quello stesso luogo. Anche i brani della musica dello spettacolo erano stati realizzati là dentro. Non c’era neanche bisogno di sentirla, c’era.

Un camion FIAT, modello 18BL, era stato ampiamente utilizzato nel corso della Prima guerra mondiale e nel 1934 a Firenze era diventato il protagonista di un altro spettacolo-kolossal, intitolato appunto 18BL, la velleitaria risposta del regime fascista al “teatro delle masse” della Russia sovietica (vedi Jeffrey Schnapp, 18BL. Mussolini e l’opera d’arte totale, Garzanti, Milano, 1996). A sottolineare il corto circuito tra attualità e memoria – mentre proprio in quei mesi la CNN si afferma grazie ai suoi servizi da Baghdad – è la riflessione sul ruolo e sul potere dell’informazione che Kraus aveva lucidamente (e profeticamente) individuato e che Ronconi rilancia con angosciante efficacia. Inutile aggiungere che come e più che in altre occasioni si scatena una feroce polemica, a cominciare dai costi dell’operazione, inconsueti per il teatro italiano.

Io sono un moralista. E allora dirò prima di tutto che mi scandalizzo se un teatro pubblico paga un attore due milioni a recita. Non se fa un’operazione culturale. Aggiungerò poi che di quei cinque miliardi [di lire, n.d.r.] soltanto una parte (un po’ più di due e mezzo) è spesa dallo Stabile [il teatro pubblico torinese che produce lo spettacolo, n.d.r.]: il resto arriva dagli sponsor, che per la prima volta sono intervenuti in modo davvero massiccio in un’operazione teatrale: con denaro o con materiali. (…) Una quantità davvero impressionante di enti pubblici e privati è intervenuta in modi diversi. Vuol dire che hanno creduto in quello che stavamo facendo. E allora era necessario dare una risposta grande. Non potevamo ricambiare la città, che ha investito molto in questa operazione, con uno spettacolo tradizionale, magari ben fatto, ma normale. Qui ci voleva l’evento. Che potrà non piacere, ma che sarà evento in ogni caso. Uno spettacolo di qualità non ci bastava, volevamo di più, il non-teatro.

(“Hystrio”, anno IV, n. 1; in generale sulla vicenda vedi Gli ottimisti e i criticoni. Le polemiche intorno agli “Ultimi giorni dell’umanità”, a cura di Oliviero Ponte di Pino, Il Patalogo 14, pp. 273-283)

L’elenco delle incursioni ronconiane nel “non-teatro” si potrebbe facilmente ampliare, magari sconfinando nel teatro musicale, dove da decenni lavora con continuità (e dove naturalmente si è misurato con una intelligente rivisitazione del ciclo del Ring wagneriano, tra Milano e Firenze, dal 1974 e il 1981). Tra tutte le invenzioni di Ronconi nel teatro lirico, basti un delizioso esempio che può dare l’idea del suo impatto eversivo su una tradizione piuttosto ingessata, Il viaggio a Reims di Rossini (1984), che narra l’attesa dell’incoronazione di Carlo X di Francia. Mentre sul palcoscenico si svolge lo spettacolo, con i diversi personaggi rossiniani che si ritrovano in un albergo dell’antica capitale francese per prepararsi alla cerimonia, all’esterno – nelle strade e nelle piazze intorno al teatro – inizia a muoversi il corteo reale, che gli spettatori possono seguire attraverso un collegamento video. Finché, dopo un breve percorso attraverso la città, il re e il suo seguito non fanno il loro ingresso dal fondo della platea, in carne e ossa.

Di fronte a questa autentica Wunderkammer registica, parlare di “natura semplice” può sembrare quanto meno azzardato. Ronconi pare piuttosto un artista in grado di creare e di governare la complessità, nell’approccio ai testi come nell’uso sapiente e anticonvenzionale dello spazio e del tempo; e di conseguenza nella gestione di macchine sceniche articolate e spesso in costante movimento, destinate – tra gli effetti collaterali – a creare nello spettatore una barocca meraviglia. Ma di fronte alle perplessità suscitate da certe sue scelte – perché sceglie testi dimenticati o eccentrici, perché ama invadere spazi non teatrali, perché raccoglie cast bizzarri, perché i suoi spettacoli sono spesso lunghissimi – la riposta è, appunto, di disarmante chiarezza.

Mi si chiederà perché non scelgo di fare dei testi diversi. Ma rispondo: perché la durata dev’essere il criterio determinante di uno spettacolo? Vogliamo vietarci di fare il secondo Faust o l’Orestea perché durano troppo? (…) Anche l’idea dello “spettatore medio” è una generalizzazione impropria: esso si forma sullo spettacolo medio. Personalmente non sono interessato a questo tipo di spettacolo.

(intervista di Renzo Tian, “Il Messaggero”, 5 marzo 1985)

Tramontata definitivamente l’epoca del teatro come rito culturale borghese così come quella dell’acculturazione nazional-popolare, c’è in Ronconi la consapevolezza che assistere a uno spettacolo teatrale debba essere in qualche mondo un evento, uno scarto rispetto alla quotidianità, ma anche e soprattutto un’esperienza diversa rispetto alla comunicazione dei mass media (di cui in ogni caso chi fa teatro deve tener conto). Che queste provocazioni vengano poi riprese e amplificate dalla stampa, è una conseguenza inevitabile. Ma l’importante è che l’esperienza dello spettacolo incida nella sensibilità e nella consapevolezza dello spettatore.

Al teatro che esiste oggi manca il carattere di avvenimento. Andando a teatro vediamo solo ciò che sta avvenendo sul palcoscenico. A me non basta.

(“Tuttolibri”, 1° dicembre 1990)

Insomma, l’eccezionalità ronconiana nasce da una insoddisfazione assai diffusa e immediata.

L’osservazione sfuggita a Garboli, finissimo critico letterario ma soprattutto straordinario rabdomante della personalità degli artisti, diventa ancor meno incongrua per chi ha avuto la fortuna di incontrare Luca Ronconi. Appena incrinato il muro della sua proverbiale timidezza (un po’ meno granitica, per la verità, negli ultimi anni) si viene subito contagiati dal suo entusiasmo per il lavoro teatrale, dalla gioia quasi infantile di poter inventare nello spazio scenico. E magari si scopre che le invenzioni più azzardate possono avere motivazioni semplicissime, o nascere da curiosità elementari, da quelle domande che non abbiamo più il coraggio di farci. Domande sul teatro, sulle parole che diciamo, sullo spazio in cui ci muoviamo, sulla nostra identità di persone e di personaggi, sulla realtà in cui viviamo, sulla nostra tradizione culturale… Domande che mettono in questione il nostro modo di essere e comunicare, le forme del linguaggio e quelle della rappresentazione.

Allora val forse la pena di scalare la “complicata semplicità” di Ronconi da un altro sentiero, più personale e meno legato ad aspetti esteriori, quasi esibizionistici. Per cominciare c’è la tranquilla naturalezza del suo rapporto con il palcoscenico, che affonda le radici nell’infanzia. Nato a Susa, in Tunisia, l’8 marzo 1933, torna quasi subito a Roma con la madre, che fa l’insegnante. Vanno molto spesso a teatro e la prima esperienza - volendo – è già rivelatrice.

Come spettatore sono stato precocissimo. La prima volta che sono stato a teatro avevo quattro anni, quattro anni e mezzo, l’ho già raccontato un sacco di volte. Mia madre mi ha detto “Andiamo a teatro” e mi ha portato a vedere una commedia. Me lo ricordo ancora perfettamente, anche se poi ovviamente non so se me lo ricordo davvero o perché me l’hanno raccontato, come accade nei ricordi infantili. Ritengo che la testimonianza sia un po’ romanzata, ma fondamentalmente attendibile. Non mi ricordo il titolo dello spettacolo, credo fosse una commedia di Gilberto Govi, però sono sicuro che ci fosse una gallina, che parlassero di una gallina. Mi hanno portato via prima della fine perché strepitavo: mia madre mi aveva promesso che la scena sarebbe cambiata, io invece durante l’intervallo avevo capito che non sarebbe cambiata perché c’era un pezzo di tappeto che sbucava là sotto il sipario e non si muoveva. Così ho detto: “Vedi, non la cambiano, la scena, perché il tappeto resta lì”. E ho iniziato a strepitare, finché non mi hanno portato via perché facevo troppo chiasso.

Quella è stata la prima volta che sono andato a teatro, poi ci sono tornato spessissimo, e ho continuato. E da sempre, anche da ragazzino, sapevo che sarei andato a finire in teatro. Non sapevo come avrei potuto farlo, se come attore o come regista, anche se all’epoca il regista non era una figura così definita. Avrei potuto fare lo scenografo, il costumista, il macchinista, non so, ma sapevo che quella era la mia calamita. Non ho mai avuto il minimo dubbio. La stessa cosa mi è successa per tutte le scelte fondamentali. Non ho mai avuto problemi di scelta, non mi sono mai chiesto: “Che cosa faccio?”. Sulle due o tre decisioni fondamentali – che rapporti avrò con la gente, quale sarà il mio lavoro, quale sarà la mia vita affettiva – non ho mai avuto dubbi. Certo, in questo modo perdi tantissimo, perché perdi tutto quello che escludi, però eviti tanti conflitti con te stesso. Non ho trovato la mia identità attraverso la difficoltà della scelta, ma attraverso una determinazione: “Andiamo lì, e poi vediamo”.

Insomma, la vocazione è ineludibile, favorita oltretutto dall’ambiente familiare.

Avevo tantissimi amici e parenti. Mia madre aveva sette tra fratelli e sorelle, e tantissimi avevano interessi letterari o teatrali. Quella di cui proprio ero pazzo era una mia cugina, Maria Teresa, più grande di me di una quindicina d’anni, che faceva l’attrice. Mi piaceva moltissimo perché subito dopo la guerra si era iscritta a questa cosa nuova, l’Accademia d’Arte Drammatica. Ci volevamo bene, e attraverso di lei, quando ancora facevo il liceo, ho cominciato a conoscere i suoi compagni di corso, per esempio Nino Manfredi l’ho conosciuto quand’ero ragazzino. In quell’ambiente mi sono subito trovato a mio agio. Non sono entrato nel mondo del teatro grazie ai miei genitori – mia madre era professoressa di liceo – ma non l’ho mai visto come un mondo estraneo, mitico: era una cosa che si poteva fare, invece di fare l’università avrei potuto fare l’Accademia. Così appena finito il liceo Maria Teresa mi ha fatto la spalla all’esame d’ammissione e sono entrato in Accademia.

Fino al mese prima ero un adolescente musone, buio. Non mi ricordo quasi niente di quel periodo, ma tutto sommato non sono stato un adolescente sereno, avevo grossi problemi che non conoscevo. Quasi da un giorno all’altro, entrando in Accademia sono diventato allegro, mi sono sentito veramente bene e ho cominciato ad avere memoria. In genere ho pochissima memoria, se devo ricordare qualunque cosa faccio sempre confusione, non mi ricordo niente esattamente. All’improvviso era come se avessi trovato il mio posto.

Il giovane allievo attore non ha ancora finito l’Accademia (si diplomerà qualche mese dopo), quando nel 1953 Luigi Squarzina lo lancia come protagonista della sua commedia Tre quarti di luna (una versione dell’incontro tra l’attor giovane e il regista si può trovare in Luigi Squarzina, Il romanzo della regia. Duecento anni di trionfi e sconfitte, Pacini, Ospedaletto (Pisa), 2005, ma diverge in alcuni particolari dalla memoria dell’altro protagonista). Malgrado il successo in quello spettacolo e nei successivi, quella d’attore non è la sua vera vocazione: quando si tratta di andare in scena avverte un crescente disagio.

Come attore ho cominciato molto bene, e poi ho via via perso quota, sia professionalmente sia personalmente. Sentivo che molte delle caratteristiche necessarie a un attore, a me proprio mancavano. Per esempio a un certo punto mi è cascato un dente, e tutti mi dicevano: “Ma guarda, Luca, che così non puoi fare l’attore!” La rappresentazione del sé che è indispensabile per un attore, io non l’ho mai avuta. Probabilmente avrei potuto fare l’attore in un altro tipo di teatro, diverso da quello in cui sono venuto fuori, un teatro in cui il rapporto con il pubblico che è lo stesso che ho adesso, un rapporto di disponibilità reciproca e di libertà. Quando facevo l’attore, ho sempre pensato che l’interferenza della mia identità con il personaggio fosse un problema. Al contrario, una delle cose che mi piace nel lavoro del regista è che posso distribuire la mia identità in tante figure.

Questa conoscenza profonda, anche pratica, dall’interno, del lavoro dell’attore è uno dei suoi atout di regista. Ma anche qui curiosamente emerge una frattura, una discrasia, il conflitto tra due prospettive.

In Accademia la figura di riferimento era Orazio Costa Giovangigli, che mi ha seguito fin dall’inizio con molta attenzione. E’ stato anche un grandissimo maestro di recitazione, ma più di tecnica che di procedimenti interpretativi. Ecco, questa è una cosa che mi è rimasta, non perché Orazio Costa la insegnasse, ma la si ricavava dal suo modo di procedere: riuscire a distinguere tra l’iter interpretativo e la restituzione nell’esecuzione. Sia da parte dell’attore sia da parte del regista, c’è un’invenzione che può essere legittima o arbitraria, innovativa o convenzionale, e questo è un processo interpretativo. E’ un momento che accomuna la figura dell’attore e quella del regista, anche se poi quest’ultimo deve estenderlo a tutta una rete di rapporti e di sguardi, mentre l’attore si limita a definire il proprio percorso.

Ma una perfetta esecuzione – nel senso di prestazione – può anche mascherare una pessima interpretazione, e viceversa. E’ possibile mascherare gli errori di interpretazione con un maquillage anche perfetto, attraverso il virtuosismo oppure la personalità dell’interprete, insomma, qualcosa che appartiene esclusivamente all’attore. Ma può accadere il contrario: una mirabile lucidità interpretativa può essere danneggiata dall’esecuzione, da una tecnica inadeguata. Di questo mi sono reso conto più avanti, quando ho cominciato a dover fare i conti anch’io con questi problemi. Ma se tu sai questo, ti aiuta nel lavoro perché sai che si tratta di mettere in equilibrio due cose di cui una tende a divorare l’altra. Come regista puoi barare, come attore un po’ meno. Persino come spettatore puoi barare, ossia puoi decidere di farti piacere una cosa, mettiamo l’interpretazione, ed essere meno esigente sull’altra, l’esecuzione, o viceversa. Insomma, si apre una rete di possibilità in cui è divertente muoversi.

Ecco, il divertimento: quella di Luca Ronconi sul palcoscenico è autentica felicità creativa. E’ curiosità, è scoperta, è anche gioco – ma un gioco da prendere drammaticamente sul serio, come testimoniano la sua ossessione per il lavoro, la sua dedizione totale, quasi maniacale, e anche le sue memorabili sfuriate durante le prove.

Allora è opportuno accantonare l’elenco delle “eroiche e teatrali imprese” ronconiane. Anche perché nel corso della sua carriera ha firmato numerosi spettacoli meno avventurosi, più ancorati alle abituali forme teatrali – insomma più “normali”. Ha inventato persino allestimenti di ascetica essenzialità: esemplare La serva amorosa di Carlo Goldoni (1986), protagonista Annamaria Guarnieri, dove la scenografia è ridotta a un cumulo di vecchi mobili che, mossi virtuosisticamente sul palcoscenico, forniscono la cornice a una recitazione crudamente realistica.

Va anche notato che quella di Ronconi è una carriera straordinariamente produttiva, condotta a ritmo incalzante, con allestimenti di grande impegno e sempre ad altissimo livello, che conta dal 1963 al 2005 una novantina di regie teatrali, e dal 1967 al 2005 circa settanta regie liriche. E’ anche a causa di questa prolificità che diventa arduo esplorare, storicizzare e studiare un percorso fin troppo ricco e complesso. Senza dimenticare che, per rendere più difficile l’impresa, Ronconi non ama parlare di sé e dei propri spettacoli.

Onestamente non ricordo niente dei lavori già fatti. Ciò che succede dopo la prova generale non mi appartiene più, non è più roba mia. Posso solo raccontare ciò che è venuto fuori durante le prove.

Tuttavia, proprio a partire da questa super-produzione, è possibile tracciare una mappa dei territori prediletti da Ronconi, e individuare così alcuni dei filoni su cui esercita la sua “semplicità”. La ricognizione più immediata riguarda le scelte di repertorio. Anche in una teatrografia così vasta e variegata, è possibile cogliere affinità e idiosincrasie.

La seconda parte di questo testo in ateatro95.

Otellooooooooo!

Otello il nivuru di Mazzaria di Francesco Randazzo

di Anna Maria Monteverdi

OTELLO IL NIVURU DI MAZZARIA di Francesco Randazzo è il vincitore della XIV edizione del Premio Ugo Betti (Comune di Camerino) per la Drammaturgia. L'opera è stata scelta dopo un'accurata selezione che la giuria ha fatto sui 249 copioni pervenuti.

"Otello è un pescatore extracomunitario, un nero che si è perfettamente integrato a Mazara del Vallo, anzi "del Valium", diventando un'autorità cittadina incaricata di occuparsi degli emigrati clandestini che sbarcano a Lampedusa, da lui in segreto cucinati e inscatolati a puntino. La gelosia che scatena il tragicomico finale questa volta non ha per pomo della discordia Cassio ma Emilia, la moglie di Iago, accusata di rapporti omosessuali con Desdemona, mentre è proprio Iago, travestito spesso da donna, a fare frequenti e insistenti avances a Otello (motivo del resto già implicito in Shakespeare).Tra gambe tagliate e teste mozze in un crescendo volutamente inverosimile, il finale è in due tempi: nel primo, Otello e Iago la fanno franca, addossando i delitti ai soliti extracomunitari (nonostante la testimonianza della testa mozzata ma parlante di Desdemona); nel secondo finale, raccontato epicamente da Emilia, i due delinquenti hanno quello che si meritano: Otello è ucciso in carcere e Iago viene fatto fuori dalla stessa Emilia che getta l'asciugacapelli nella vasca da bagno".

Questa la sintesi dell'opera - permeata di "sicilitudine" e di oscenità - tratta dalla motivazione del premio al testo - già messo in scena dalla compagnia degli Ostinati - di Francesco Randazzo, giovane drammaturgo siciliano particolarmente talentuoso, che ha già saccheggiato vari altri premi nazionali; Otello è dunque un extracomunitario immigrato in Italia che ora nella zona del porto di Mazzara del “Valium” fa il pescivendolo, anzi, un vero commercio di carni umane pescate: nella sua pescheria macella, tritura, e inscatola corpi tirati su dal mare di poveracci come lui, e per tirare avanti seduce pure con toni più che espliciti, la figlia di un mafioso.

Come non ricordare che sono anni che nel canale di Sicilia - nella zona del 'mammellone' tra la Libia e la Sicilia - finiscono nelle reti dei pescatori non solo pesci ma cadaveri e resti di uomini e donne morti mentre tentavano di arrivare sulle coste dell'isola..... Mazzara del Vallo è effettivamente il comune italiano che registra la maggior densità di immigrati residenti, in particolare tunisini e maghrebini; ha una delle più grandi comunità islamiche in Italia e la questione dei CPT e dei nuovi centri di identificazione (“galere etniche”, le definisce il settimanale “Carta”) è ancora calda e mette in luce la debolezza della legge Bossi-Fini. Un'umanità alla deriva che nella geniale finzione drammaturgica in siciliano di Randazzo genera addirittura una nuova economia, magari "sommersa" e un bel po' di indotto!

Sfrontata, sboccata, kitsch, addirittura oscena: l'opera è così, trama, linguaggio e personaggi sono così, eccessivi nella loro carnalità, nella loro ignoranza, nella loro nefandezza, nella loro irriverenza. In modo molto poco anglosassone le donne s'accapigliano per gli uomini, gli uomini pensano solo a fottere persone dell'altro sesso o del loro, nel magna magna generale, tra mafiosi, travestiti, fuorilegge e poliziotti accomodanti, ne esce un ritratto non così lontano dalla realtà, tutto sommato, di un mondo che s'arrangia come può, che sfrutta i deboli, che si inebetisce di reality per non pensare alle tasse, all'economia in crisi, al lavoro che non c'è. E' l'Italia “sdemocratica” e del “confritto d’interesse” del nano milanese che garantisce Internet e inglese per tutti, ancor più marcia e ancor più prigione della Danimarca, dove chissà se davvero prima o poi, la giustizia “alla fini, ma proprio alla fini, forsi doppo della fini, attrionfa” .

Stravolgendo Shakespeare

Una intervista a Francesco Randazzo

di Anna Maria Monteverdi