Il teatro come arte del cambiamento

Un ricordo di Marisa Fabbri

La scomparsa di Marisa Fabbri non lascia soltanto un grande, incolmabile, vuoto per coloro che le sono stati amici e compagni darte, ma è come linquietante sigillo messo a una stagione straordinaria del teatro italiano. In lei la vita e il teatro sidentificavano completamente, non per il narcisismo inesorabile delle prime attrici (il suo era consapevole e ironico), ma perché il teatro per Marisa era laboratorio sperimentale di un altro modo possibile di essere e di un nuovo mondo possibile. Allora, nella vividezza della sua presenza che comunque prevale sull’inaccettabilità della sua assenza, voglio interpretare la sua uscita di scena, involontaria e dolorosa ma ancora una volta coraggiosa (fino a una settimana prima di morire è stata sulla scena), come lultimo atto di protesta contro un teatro che sembra aver chiuso le palpebre e le porte alla ricerca pura, a quellesigenza di sperimentazione che è e sempre sarà la sua linfa vitale. Un atto “metafisico” di dissenso nei confronti di un teatro malato di codardia, sempre più “teledipendente” e “divodipendente”, incapace di nutrire e promuovere il nuovo ma esclusivamente aggrappato ai monumenti della sua storia.

Mi torna in mente una frase di Dario Fo che piaceva anche a Marisa: “Quando vedo i cartelloni delle stagioni teatrali italiane mi sembra di essere al cimitero, ci sono soltanto autori morti.” E a chi diceva che il grande teatro in Italia non si apre alla nuova drammaturgia perché questa non ha qualità sufficienti, Marisa rispondeva che questatteggiamento era il segno dellinguaribile provincialismo delle istituzioni teatrali italiane, perché la drammaturgia può crescere e maturare soltanto sul palcoscenico e attraverso di esso, le produzioni, i registi e gli attori devono investire sul nuovo perché il nuovo possa trovare le sue forme migliori, come accade nelle roccaforti teatrali europee che coltivano i loro talenti alla pari di una preziosa risorsa. E queste non erano solo parole, perché per decenni Marisa ha dedicato con entusiasmo il suo tempo a formare nuovi attori, sia allAccademia darte drammatica di Roma sia nelle scuole fondate e dirette da Ronconi (dal Laboratorio di Prato alla scuola del Teatro Stabile di Torino), per decenni ha letto e valutato centinaia di copioni di giovani autori nellambito del Premio Riccione diretto da Franco Quadri e di altre giurie, cercando poi, in particolare nellultimo decennio, di trovare non senza fatica le occasioni produttive per portare in scena testi teatrali inediti di giovani autori italiani, o di contemporanei stranieri, o volentieri affidandosi alla regia di giovani registi. Tra le molte cose che ho imparato, lavorando insieme a Marisa,1 la più rilevante è stata forse proprio la sua determinazione a rimettersi continuamente in gioco, a non sostituire mai la forma con la formula e la ricerca con il repertorio, anche quando, allapice della fama, della carriera e in unetà avanzata avrebbe potuto limitarsi a gestire la sua “icona” pubblica. La sua curiosità e la sua apertura intellettuale, si combinavano in modo rarissimo con una cultura appassionata (costruita appunto dalle passioni più che per erudizione), permeata da un sincero impegno etico e politico, mai tralasciato, e con una eccezionale capacità attoriale di immersione nella parola, nelle sue sfumature di senso e di suono. E proprio su questultimo terreno lincontro con Ronconi, allinizio degli anni Settanta (ma già nel 1964 I lunatici di Middleton li aveva apparentati), fu per lei una folgorazione, tanto che, dopo essersi affermata con Strehler nei “favolosi anni Sessanta” del Piccolo, e con Aldo Trionfo al Teatro Stabile di Trieste, non disdiceva essere considerata “attrice ronconiana”. Lei era stata una delle anime protagoniste, insieme al grande Gian Maria Volontè, dellala radicale del Piccolo, fautrice di una scossa sessantottotesca alla quarta parete culminata con la fuoriuscita dal Piccolo e lavventura del Fantoccio lusitano, un duro testo antifascista di Peter Weiss rappresentato nelle Case del Popolo prima che nei teatri tradizionali. Il distacco da Strehler, che pure Marisa ha continuato a stimare per tutta la vita come un Maestro, era non a caso avvenuto anche in seguito allintuizione che il regista demiurgo avrebbe preferito infine rinchiudersi nel castello delle proprie creazioni, impegnato forse più a costruire il proprio monumento che ad accogliere e interpretare le trasformazioni in atto oltre le mura.

Di Ronconi invece ammira subito il titanismo, il gusto per le imprese “impossibili”, la fortissima personalità nellimpostare in chiave antinaturalistica una nuova modalità recitativa degli attori, la straordinaria capacità di penetrare e quindi di rimodellare teatralmente la partitura drammaturgica, e una concezione sperimentale dello spazio e della macchina scenici. Da parte sua Ronconi riconosce in Marisa lattrice “intellettuale”, capace di capire e di restituire nella voce, nei gesti e nel corpo, tutta quella complessità di sfumature, di motivazioni, di elaborazioni drammaturgiche e registiche che costituiscono la dimensione originale, distintiva e “autorale” del suo lavoro. Marisa, infatti, in una conversazione sul bilancio della sua esperienza di “attrice ronconiana” mi diceva:2 “Luca non è tanto un regista, quanto un autore, e quando dico autore non significa che lui prenda dei testi a pretesto e ne faccia una sua opera, al contrario è autore nella misura in cui li legge così bene, attraverso il significante riesce a captare tutto il loro spessore.” Ronconi crea così per lei personaggi difficili e indimenticabili come la Clitennestra dellOrestea, il vecchio dottore di Ignorabimus di Holz, una delle regine del Riccardo III, una delle Tre sorelle di Cechov, o la chiaroveggente in Affabulazione di Pasolini, ma soprattutto reinventa per lei Le Baccanti di Euripide, trasformandolo nel monologo di una spettatrice che rivive le azioni di tutti i principali personaggi.

Proprio quelle Baccanti era lo spettacolo a cui Marisa era più affezionata, la pietra miliare di riferimento della sua ricerca di attrice e anche della sua esperienza di formatrice di tante nuove generazioni di attori. Quella sua peculiare capacità di far vivere ogni parola dallinterno (lammirava per questo anche il più spietato censore dei suoi “colleghi”, Carmelo Bene), maturata pienamente nella sua lunga frequentazione ronconiana, voleva essere costantemente nutrita, arricchita e rimessa alla prova, e dagli inizi degli anni Novanta Marisa si avventura alla ricerca di nuovi percorsi drammaturgici. Il punto di svolta è il monologo su un testo letterario di Italo Calvino (il suo scrittore preferito): Dallopaco, presentato a Parigi, al Théâtre de lOdéon, e poi ripetutamente ripreso, dove lo scrittore cerca di raccontare ciò che appare irraccontabile, cioè lesperienza visiva del mondo. Questa sfida di Calvino, di “far vedere” con le parole, viene raccolta e rilanciata da Marisa che “fa vedere” con la sua voce. Passando da unesilarante Madre Ubu di Jarry (in un registro comico grottesco ripreso anche nei Parenti terribili e nella toscanissima Gallina vecchia di Novelli) a un testo della Battaglini con la regia di Tiezzi, ai monologhi di Dacia Maraini, di Marguerite Duras o di Heiner Müller, lei amava ripetere che il teatro doveva ritrovare quella capacità di raccontare la contemporaneità, così come accadeva nel cinema.

Forse il suo unico rammarico di attrice era proprio quello di non aver avuto più opportunità di lavorare per il piccolo schermo, dove pure aveva dato una prova straordinaria nel ronconiano John Gabriel Borkman di Ibsen, e soprattutto per il grande schermo. Le sue esperienze cinematografiche con Cavani, Montaldo, Dario Argento, De Seta fino al recentissimo Gli astronomi di Roncisvalle, dove interpreta un personaggio maschile (come più volte le era capitato a teatro), le avevano lasciato il gusto di unaltra carriera possibile, per la quale sarebbe stata altrettanto grande.

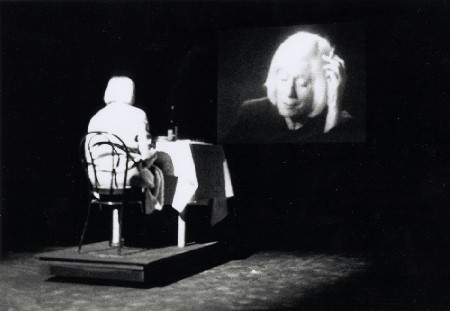

Ricordo in proposito che quando allestimmo lo spettacolo Democrazia (Lia e Rachele) al Teatro di Roma, dove lei recitava i ruoli di due sorelle, opposte e complementari, era previsto dal testo un dialogo finale tra i due personaggi che dopo molti anni si incontrano, una dal vivo e laltra in video. In questo dialogo di Marisa con la sua immagine (teatralizzato da unoriginale soluzione scenica ideata da Ronconi), emergeva non solo unardua sfida tra lattrice e il suo doppio, ma anche il confronto tra due chiavi interpretative diverse una più passionale e generosa, laltra più asciutta e tagliente che diventavano metafora del confronto tra i due linguaggi teatrale e video e anche metafora delle due anime attoriali di Marisa. Franco Quadri la riconosce “magistrale anche sullo schermo in un finale che sposta il duello sul non detto e quindi anche sulla sfida artistica: Marisa Fabbri da Lia e Rachele a Eva contro Eva, in un delirio di applausi.”3 Ed è così che io voglio ricordarla.

NOTE

1 Per la messinscena di due miei progetti teatrali con Marisa Fabbri unica interprete: il primo è un adattamento teatrale del diario di Marguerite Duras Il dolore, prodotto dal Teatro Stabile di Torino, con la regia di Mauro Avogadro (1997 e 1999); il secondo è Democrazia. Lia e Rachele, un testo dove due sorelle sono interpretate dalla stessa attrice, scritto nel 1995 proprio sullispirazione delle qualità attoriali di Marisa e a lei dedicato. Il testo è andato in scena a Roma nel 1999, produzione del Teatro di Roma, a cura di Claudio Longhi e con la supervisione di Luca Ronconi. Per i due spettacoli cfr. il Patalogo 22, Ubulibri, Milano, 1999.

2 A. Balzola (a cura di), Conversazione con Marisa Fabbri sulla sua esperienza di attrice ronconiana, pubblicata in Il castello di Elsinore, anno IV, n.18, 1993, Rosenberg & Sellier, Torino.

3 Franco Quadri, in il Patalogo 22, op. cit. p.113.

Andrea_Balzola

Tag: balzolaandrea (26), DurasMarguerite (3), Luca Ronconi (70), Marisa Fabbri (7)

Scrivi un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.