Affogo: un tuffo per rinascere da sé stessi

Una conversazione con Dino Lopardo e Mario Russo

Gli elementi che definiscono il significato del verbo affogare sono essenzialmente due: da un lato, il senso di soffocamento, la privazione dell’aria, l’impossibilità di respirare; dall’altro, l’acqua. L’acqua che, invece di essere linfa vitale, in questo caso si fa negazione del respiro. L’acqua che, nel suo abbraccio, nutre e sostiene la vita, si trasforma qui nel suo opposto, divenendo la sua stessa estinzione, il suo annullamento. Ed è proprio questo che porta in scena lo spettacolo Affogo, scritto e diretto da Dino Lopardo, al Teatro Franco Parenti di Milano dall’11 al 20 marzo.

Una vasca, un bagno di una casa che non si sente propria e Qua Qua, un peluche a forma di paperella: questi gli elementi che compongono il mondo di Nicholas (Mario Russo), il protagonista dello spettacolo. Alle sue spalle, separata da un tulle, una “piscina pisciata di piscio” in cui galleggiano i ricordi di un trauma irrisolto. Sullo sfondo una feroce provincia del sud, in cui a ogni parola urlata dal ragazzo corrisponde a un atto di liberazione dalla prigione familiare che lo ingabbia.

Affogo, nel racconto della singola storia di Nicholas, si fa portavoce di tutte quelle vite che vivono al margine, simbolo di un’ecosistema provinciale che si autoalimenta e si autodistrugge, riflettendo l’essenza stessa dell’Italia. Uno specchio d’acqua in cui l’immagine dello spettatore si riflette portando a galla tutte le proprie fragilità.

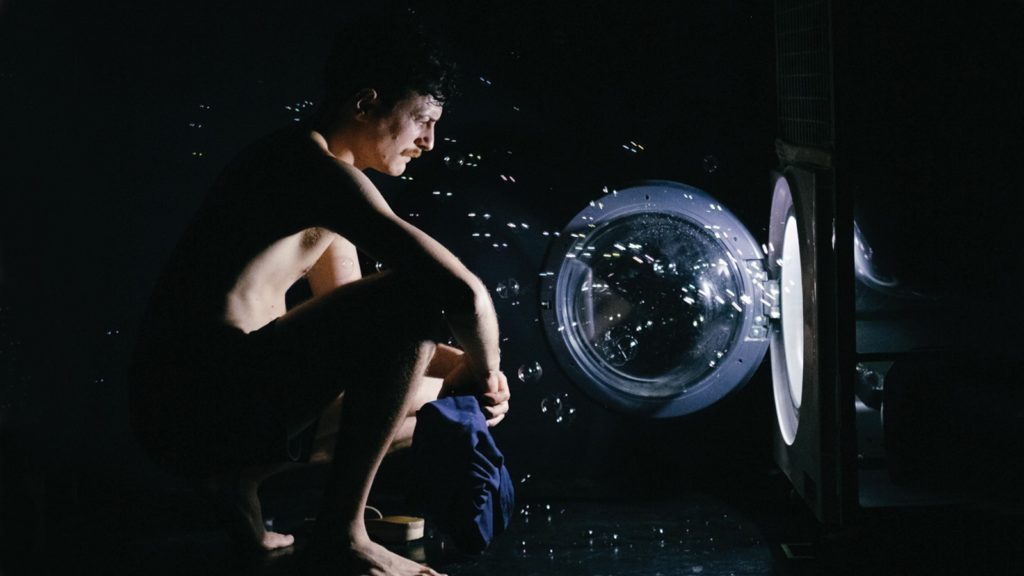

Affogo di Dino Lopardo con Mario Russo (ph. Simone Galli)

Da dove nasce Affogo e quali sono le urgenze da cui prende vita?

D.L: Affogo nasce dalla voglia di sublimare un disagio che mi porto anche dietro da un punto di vista autobiografico, dai cattivi maestri. L’emblema di Affogo potrebbe essere Pino il bagnino, anche se trasversalmente è tutto un po’ ingigantito. Il disagio si riverbera anche all’interno delle mura domestiche e quindi della famiglia, sostanzialmente. Questa è l’idea di partenza che ho condiviso con Mario Russo, con Amelia Di Corso e con Alfredo Tortorelli, il gruppo artistico.

La costruzione drammaturgica dei caratteri utilizza un tono grottesco. Colpisce la violenza del modo in cui parlano e del modo in cui si muovono, nello specifico il personaggio di Nicholas. Ci chiedevamo da dove nasce la necessità e il desiderio di rappresentare questa violenza e se questa è in qualche modo una violenza che è il risultato della mancata possibilità di esprimere una fragilità. Com’è stato per te, Mario, interpretare un personaggio così potente e complesso?

M.R.: La violenza in Affogo è un tema molto forte. La volontà di portare in scena la violenza parte comunque dai luoghi in cui io e Dino siamo nati e cresciuti, con contesti familiari molto opprimenti in cui è difficile affacciarsi alla società in un certo modo. Nello spettacolo si parla anche di violenza non diretta, di genitori e contesti sociali che non si accorgono e non accolgono delle passioni e delle scelte che i ragazzi vogliono prendere. Il nostro lavoro è stato estremizzare questa violenza e portarla anche al grottesco. Portare in scena questa vicenda è stato un lavoro che mi è piaciuto fare e quando finisco lo spettacolo dico “sono la persona più buona del mondo” perchè butto tutto nello spettacolo, tutta la violenza che avevo l’ho messa lì. Poi ci sono mille altre cose, però è stato interessante affrontare un lavoro molto personale sui miei ricordi e sui luoghi in cui sono nato e condividerli anche con Dino. Non c’erano tante differenze, parliamo di provinciale che diventa nazionale.

Affogo di Dino Lopardo con Mario Russo (ph. Simone Galli)

D.L.: Non volevamo riportare uno psicodramma, quindi una storia totalmente autobiografica, ma piuttosto attingere da piccoli elementi e soprattutto osservare quello che ci accade intorno, dato che sia io che Mario conosciamo molto bene il luogo, questo sud feroce – se così possiamo sintetizzarlo. Io non mi rinchiudo qui nello studio per scrivere, cerco sempre di chiudere tutto e andare fuori, frequentare luoghi dove c’è molta gente, tentando di ascoltare, portare a casa e filtrare quello che vedo e quello che sento. Vi cito questo esempio emblematico anche per un altro testo, il secondo capitolo della trilogia, perché appunto Affogo è il primo capitolo di una trilogia che ho definito Trilogia dell’Odio. Entrando in un’area di servizio qui in Basilicata, c’era una barista molto giovane che si è ritrovata davanti al bancone una decina di persone di sesso maschile, di età compresa tra i 18 e i 60 anni. Uno di loro, presumibilmente un quarantenne, prende una merendina e la infila in tasca. Lei gli fa notare che l’ha visto e che ci sono le telecamere. E lui, come se stesse giocando, le continua a sorridere.

Poi la situazione si è fatta un po’ più seria, a tratti anche inquietante: quando si cerca di difendersi inevitabilmente viene fuori il dialetto, questa lingua ancestrale che rimandiamo anche in Affogo. Lei gli dice in dialetto lucano: “Guarda che ho già visto che ti sei fottutto la merendina”.

E lui, rispondendole in maniera diretta, le dice sempre in dialetto: “Guarda che non mi sono fottuto la merendina, al massimo mi fotto a te”, una frase grottesca se vogliamo, ma anche molto violenta.

Questa è la sintesi di ciò che raccontiamo in Affogo e che poi racconterò in questo secondo capitolo, che parla proprio di una ragazza che lavora all’interno di un’area di servizio. Per me, spettatore di questa vicenda, questa frase è arrivata come una lama. Avrei voluto intervenire, però ero talmente pietrificato dalla risposta che sono stato zitto, ho immagazzinato e mi sono portato questa esperienza a casa. E, tornando a quello che diceva Mario, si parte da elementi tra virgolette autobiografici e si portano all’estremo, con la consapevolezza che quello che accade intorno è molto importante ai fini del racconto.

M.R.: Stiamo parlando di cose abbastanza forti, anche da dire. In Affogo usiamo un linguaggio diretto, ma ciò che ci interessa di più è la traduzione di ciò che diciamo nelle immagini che ci sono nello spettacolo, in qualcosa di poetico, perchè il linguaggio potrebbe essere anche controproducente.

Colpisce l’utilizzo di immagini parodiche, che prendono in giro la famiglia disfunzionale e fanno divertire il pubblico. Ci hanno colpito queste immagini parodiche, che prendono in giro la famiglia disfunzionale. Ma dietro queste immagini così parodiche, che fanno anche divertire il pubblico, quanta verità c’è? E qual è l’urgenza di utilizzare un linguaggio che a tratti va anche nella sfera onirica e che utilizza il dialetto?

M.R: Penso che sia ovviamente funzionale perché, come diceva prima Dino, il dialetto è la cosa più diretta che abbiamo quando si parla di emozioni. Non appena provi un’emozione ti viene da parlare in dialetto. Per questo l’abbiamo usato per ridare allo spettatore quel senso di verità e anche di violenza. E’ stata una decisione presa sin da subito, perché io quando facevo delle improvvisazioni in cui magari dovevo esternare alcune cose parlavo in dialetto, ci sono cresciuto, quindi è stato inevitabile, è viscerale. Poi quello calabrese è veramente macchinoso, è un dialetto duro.

D.L.: Ci sono sostanzialmente due livelli. Intanto Affogo è un monologo polifonico. L’ho definito così perché la parola è tutta portata dal personaggio di Nicholas, quindi da Mario, mentre in scena c’è anche Alfredo Tortorelli, che dietro quel velatino, mentre Mario sta raccontando questa storia, fa accadere alcune cose, armeggiando al buio diversi strumenti, come le maschere.

Ma ci sono due livelli: c’è questo strato di verità, anzi chiamiamolo realismo puro, perché appunto il modo in cui Nicholas parla è molto reale, molto concreto, diretto e viscerale attraverso il dialetto e sentivo l’esigenza di traslare in immagini anche cinematografiche delle mostruosità. Per esempio, ci sono delle maschere che in un’azione Alfredo tiene tra le mani e successivamente scaraventa a terra per dimenticare la mostruosità degli zii. Quindi si tratta di portare all’estremo attraverso non un elemento implosivo ma esplosivo dal punto di vista dell’ immaginario.

La modalità di rappresentazione dello spettacolo è sempre la stessa o cambia da replica a replica?

M.R: Può capitare che il dialetto venga un po’ asciugato per non costringere lo spettatore a sforzarsi nella comprensione. O ancora, per esempio, la parte in cui vado dal pubblico cambia ogni sera, perché nel corso delle repliche se ci viene in mente di aggiungere qualcosa o di migliorare qualcos’altro, lo facciamo.

Affogo di Dino Lopardo con Mario Russo (ph. Simone Galli)

D.L.: C’è sempre un’evoluzione, la scena è sempre in divenire; non immortaliamo lo spettacolo come se fosse una pellicola cinematografica, lo modifichiamo in base ai luoghi, ai palchi. La scena si modifica in base allo spazio che può essere più lungo, più stretto, e cambiano le improvvisazioni che Mario fa.

M.R.: Ti faccio un altro esempio: le prime volte che abbiamo fatto lo spettacolo il bagnino non aveva la parrucca, non aveva il costume rosso e non c’era nemmeno la musica. Nel corso del tempo e delle repliche invece abbiamo aggiunto queste cose in maniera tale che il personaggio del bagnino diventasse un’icona.

Ritornando a quello che aveva detto Mario sul fatto di non voler sforzare troppo il pubblico nella comprensione, perché questa scelta? A scapito di cosa? Perché forse l’utilizzo di una maggiore incisività e forza del dialetto avrebbe fatto percepire la storia come un pugno ancora più forte…

M.R: Io cerco, magari anche sbagliando, di arrivare a più persone possibili e quindi cerco di adattarmi restando comunque ancorato a quella cosa, modellandomi un po’ anche per lo spettatore. E questa senz’altro potrebbe essere anche un’arma a doppio taglio.

D.L.: Sì ma poi anche nell’utilizzo di determinati termini… Se dovessi fare uno spettacolo in Basilicata, soprattutto nella provincia di Potenza, io sono di Brienza, e dovessi dire: “Ho diversi giocattoli in dal’astrg”. Il sostantivo “astrg” nemmeno a livello sonoro lo riconduci alla sua traduzione, cioè “soffitta”, quindi lo capirebbe soltanto chi vive qui.

Dato che il ritmo del racconto è molto serrato, se lo spettatore di un altro luogo deve poi ricollegarsi immediatamente al significato delle parole e se deve pensare a tradurre le parole, rischia di perdere il filo del racconto e rimane indietro. Spingere di più sul dialetto è un esperimento che vorrei provare in futuro, perché adesso siamo in una fase di crescita e ci è utile avere una comprensione immediata e diretta, perché ci permette di poter far ruotare lo spettacolo, di fare più repliche e non rischiare troppo, perché già abbiamo rischiato tanto con la tematica e il linguaggio: Ci voglio andare lentamente. Poi un giorno verrà fuori uno spettacolo forse incomprensibile che sarà accolto con maggiore facilità.

M.R.: Nel racconto di Nicholas il dialetto è stato asciugato, però nella storia gli altri personaggi, come lo zio e la zia, sono rimasti quelli, non li abbiamo cambiati, parlano un dialetto strettissimo.

Anche perché togliere da quei personaggi il dialetto significa anche un po’ snaturarli, togliere loro l’anima…

D.L.: Se si tratta di un inserto, questi personaggi, chiamiamoli secondari, che durano poco, rapidi, immediati, ci possiamo permettere anche il lusso di stare in un dialetto stretto. Mentre per quanto riguarda il personaggio di Nicholas, forse in questa fase è un po’ rischioso…

Affogo di Dino Lopardo con Mario Russo (ph. Simone Galli)

Sulla scena si vede una vasca attorno a cui gira il mondo di Nicholas. Poi, dietro alla vasca, troviamo il passato del protagonista, il suo trauma, tutte le sue paure, che continuamente cercano di arrivare al presente, di avvicinarsi e cercare di fagocitare questo ragazzo che vorrebbe essere libero in qualche modo, vorrebbe seguire i suoi desideri. Questa divisione netta del passato e del presente risulta molto funzionale, essendo accompagnata dalla divisione di quello che vediamo in scena. Come avete pensato alla costruzione dello spazio scenico? Ci sono stati cambiamenti nel corso del tempo?

D.L.: Ci sono stati dei cambiamenti che rispecchiano le varie fasi del lavoro, attraverso le residenze abbiamo capito diverse cose. Però questo riguarda anche il tipo di scrittura che applico: mi piace molto giocare con i livelli temporali. Anche in Ion, che è una precedente produzione, ma se vogliamo anche in Trapanaterra, vi è questo salto nel passato, poi un improvviso ritorno nel presente, e magari anche una proiezione verso il futuro. Questa staffetta, chiamiamola così, è sempre presente in ciò che scrivo. Forse a tratti è molto cinematografica, soprattutto nelle immagini che appaiono e scompaiono, quindi passato, presente, proiezione verso il futuro.

M.R.: Tutto è partito da una vasca, le uniche cose certe che avevamo erano la vasca e la sceneggiatura di 18 pagine. Da lì siamo andati in sala prove e sono iniziate tutte le altre cose. Poi noi cerchiamo di fare sempre tutto insieme, cioè di andare di pari passo con la recitazione, le luci e i movimenti, cerchiamo di lavorare in squadra.

D.L.: L’elemento scenico è fondamentale, io mi sono presentato in sala con questa vasca che avevo costruito e messo sul palco. Con Mario abbiamo iniziato a giocare con questo oggetto, prendendo sempre maggiore confidenza. Era necessario che fosse un elemento molto importante e quindi l’abbiamo utilizzata per entrare in dialogo con la scenografia. Come diceva Mario, in contemporanea abbiamo iniziato ad occuparci anche delle luci. Per noi è un po’ come dividere il foglio in tre parti: c’è una drammaturgia testuale, una drammaturgia della luce, una drammaturgia delle scene. In queste occasioni si esce fuori anche dai canoni, dalle costruzioni degli spettacoli, però appunto si parla di ricerca e facciamo ricerca in questo modo.

Questi giochi temporali e spaziali vengono messi in luce dalla scenografia e dalle luci. Com’è stato rapportarsi con un pubblico molto vicino alla scena come quello del Teatro Franco Parenti? Come si gioca con la vicinanza e lontananza dal pubblico? Come dovrebbe essere il pubblico? Come l’avete pensato? Non solo alla distanza fisica ma anche, in un certo senso, alla distanza emotiva del pubblico…

M.R.: Noi abbiamo replicato lo spettacolo sia con un pubblico vicino, a volte anche molto vicino, sia in spazi più ampi. Ovviamente sono due cose diverse, quando è molto vicino si va più verso una situazione cinematografica, a livello emotivo è richiesto al pubblico di essere più presente rispetto a quando invece le persone sono lontane. Anche i miei movimenti cambiano, per esempio in caso di lontananza sono molto più ampi e posso giocare molto di più con l’energia.

D.L.: Io preferisco per Affogo spazi più ampi, sono i luoghi ideali per la fruizione di questo tipo di lavoro. Dal punto di vista di energia, in questo caso, Mario è esplosivo e non teme uno spazio così grande, ma il vero motivo è che avendo più profondità si dà valore anche a tutto l’immaginario che vi è dietro. Con una larghezza maggiore i singoli oggetti appaiono in maniera completa; le maschere, per esempio, se vengono viste in un buio gigante con l’arrivo improvviso del flash, diventano anch’esse grandi e si può quindi giocare meglio anche con le luci. Al Teatro Franco Parenti ho dovuto sacrificare diverse cose, anche se la piscina è stata ricostruita bene (ci abbiamo investito molto tempo). Ma preferisco uno spazio molto grande dove posso lavorare con i sagomatori e delineare benissimo la piscina, fare quindi un lavoro più certosino e forse anche più capace di giocare con l’immaginazione.

M.R: La mia riflessione riguardava in particolare la recitazione, però effettivamente c’è anche tutta la parte della scenografia. Quando il pubblico è vicino, vede più facilmente le imperfezioni della scena, mentre da lontano c’è quel vedo non vedo che ti fa immaginare.

D.L.: Volevo fare un ulteriore esempio su come la grandezza di un luogo influenza la scena. In una scena di Affogo, nel momento in cui appare il cigno è stato costruito nella scenografia una sorta di diafanoscopio: una luce bianca che spara verso lo spettatore e dalla platea si vede quindi un ammasso informe a terra. L’idea è quella di far vedere questo ammasso informe e far interrogare il pubblico riguardo a ciò che vede: chiedersi se è Nicholas o Samuele, se è effettivamente un corpo. Il pubblico in uno spazio grande vede soltanto la silhouette, e solo dopo appare, grazie alla luce verde, il cigno e a quel punto lo spettatore si accorge che si tratta di un salvagente. In uno spazio piccolo invece già si nota che è un cigno, quindi si perde lo stupore tipico dei bambini che vogliamo trasmettere in quella scena.

Mario ha ricevuto la candidatura al Premio Ubu per Affogo. Com’è stata vissuta da tutta la squadra questa candidatura perché comunque emerge chiaramente che questo spettacolo, come voi dicevate, è un lavoro di squadra…

D.L.: La cosa è stata vissuta in maniera molto tranquilla dal gruppo, ci siamo solo detti che siamo riusciti ad arrivare in un posto dove comunque per noi che siamo autoprodotti è difficile arrivare. Secondo me, però, i premi sono fini a se stessi se non ricadono nella possibile circuitazione dello spettacolo. Questo è un tarlo che ho sempre in testa, dato che mi sto anche occupando attivamente della distribuzione. Il senso è quello di far vedere lo spettacolo a più persone possibili e si sa che in Italia le compagnie non prodotte dagli Stabili e un po’, appunto, sconosciute sono svantaggiate. C’è un’iperproduzione di spettacoli ed è veramente difficile la distribuzione. Spero che, mettendo i tasselli uno dietro l’altro, si riesca a sfondare anche queste porte e arrivare anche nei teatri stabili e in quanti più teatri possibili.

Tag: LopardoDino (2)