La svolta performativa: da Marcel Duchamp a Rimini Protokoll

Una anticipazione da "Hystrio" 3.2014

Al centro di Hystrio 3.2014 è il Dossier è dedicato alla relazione tra Teatro e performance. A partire dalla seconda metà del Novecento il teatro si reinventa, attingendo dalle arti visive. Al centro dell’attenzione vengono messi il corpo, la tecnologia, il rapporto con gli spazi urbani e con lo spettatore: in una parola, la performance. La sperimentazione dei nuovi gruppi ormai da decenni sconfina in spazi e dispositivi linguistici impropri e innovativi. Qual è il limite tra arte visiva e teatro nella performance e quale il terreno comune di ricerca? (a cura di Roberto Rizzente e Francesca Serrazanetti, con interventi di William Kentridge, Oliviero Ponte di Pino, Giuseppe Liotta, Cristina Valenti, Alessandro Serena, Paolo Ruffini, Renato Palazzi, Umberto Angelini, Silvia Bottiroli, Fabio Cavallucci, Centrale Fies, Massimiliano Gioni, Fabrizio Grifasi, Andrea Lissoni, Carlo Mangolini, Rosa Scapin, Eugenio Viola, Marco Scotini, Maddalena Giovannelli, Roberta Ferraresi, Renzo Francabandera, Giorgia Asti, Michele Pascarella, Anna Maria Monteverdi e Giuseppe Montemagno).

Qui di seguito, da “Hystrio 3.2014”, il saggio di Oliviero Ponte di Pino.

In principio fu l’invenzione del ready made: Marcel Duchamp pose al centro dell’attenzione non tanto l’opera, quanto il gesto creativo che rendeva l’oggetto “trovato” un’opera d’arte. Nei primi anni Cinquanta arrivò il dripping, lo sgocciolamento di Jackson Pollock: in primo piano salì il gesto dell’artista, nella traccia che lasciava sulla tela, ma anche nel celebre filmato di Hans Namuth (1951) che documenta il procedimento.

Lo stesso accadde poco dopo con i tagli e i buchi di Lucio Fontana, con le tele dipinte con il corpo dal giapponese Kazuo Shiraga e Jiro Yoshiwara dondolando sopra la tela.

Con queste pratiche emerse un altro aspetto, anche questo già sperimentato da Duchamp e poi da John Cage in ambito musicale: la casualità venne consapevolmente accolta nel procedimento creativo.

Nell’estate 1952 si celebrò il primo happening, Theatre Piece No.1, ideato da John Cage al Black Mountain College: ebbe per artefici e protagonisti il musicista John Cage, il danzatore Merce Cunningham, i poeti M.C. Richards e Charles Olson, il pittore Robert Rauschenberg, R. Buckminster Fuller e un film di Nicolas Chernovitch. La pratica performativa si arricchì di altre due dimensioni, l’improvvisazione come dialogo creativo tra artisti (ripresa anche dalla tradizione musicale del jazz); e l’incontro tra le diverse arti, in una prospettiva aperta alla multimedialità.

All’inizio degli anni Sessanta esplose l’ondata degli happening, teorizzata da Allen Kaprow: la tavolozza si arricchì ulteriormente, con il coinvolgimento del pubblico attraverso la condivisione dello spazio (e l’abolizione della differenza tra scena e platea) e l’attivazione dello spettatore con una serie di specifiche istruzioni. Un altro aspetto cruciale, che riprende e radicalizza atteggiamenti già presenti in ambito performativo e in generale in tutta l’arte delle avanguardie, è l’indebolimento del confine tra arte e vita, o meglio l’irruzione dell’evento performativo nella quotidianità, in particolare nell’orizzonte metropolitano. Nello stesso periodo, gli happening neo-dadaisti di Fluxus rilanciavano la dimensione giocosa, e lo Orgien Mysterien Theater di Hermann Nitsch la prospettiva rituale.

In ambito performativo, l’eclissi del personaggio spinge a enfatizzare la soggettività e il vissuto individuale.

Per “costruire esperienza” l’artista si può porre in una situazione di rischio fisico: basti pensare a Jospeh Beuys chiuso per una settimana in una gabbia con un coyote; a Marina Abramovich, che si mise a disposizione del pubblico rischiando l’incolumità fisica; oppure a Stelarc appeso a una serie di uncini a 200 metri d’altezza.

In questa direzione andavano tutte le pratiche che “incidono” il corpo dell’artista, da Gina Pane a Orlan. Questa propensione al rischio, con la costruzione di situazioni spesso estreme e provocatorie, tende a trasformare il pubblico da spettatore distaccato in testimone, e dunque con una responsabilità etica nei confronti dell’evento spettacolare.

L’attenzione alla materialità del gesto, l’irruzione della casualità e l’apertura all’improvvisazione, il rimando al gioco e al rito, la contaminazione tra arte e vita, l’incontro tra le arti e la multidisciplinarietà, il coinvolgimento del pubblico, la propensione al rischio: sono tutti aspetti che il teatro conosce da sempre, ma che di fronte all’evoluzione delle arti visive nella seconda metà del Novecento hanno assunto una diversa valenza, producendo una nuova consapevolezza tra i creatori ma anche nel pubblico. E’ possibile condensare tutte queste microtendenze in un unico macrofenomeno: l’accresciuta enfasi sulla dimensione performativa rispetto a quella rappresentativa.

Diverse arti dello spettacolo privilegiano da sempre un atteggiamento performativo, magari innestato su un profondissimo e rimosso sostrato mitico-rituale. Basti pensare alla danza e soprattutto al circo, dove la dimensione rappresentativa spesso è inesistente (anche se di recente è stata ripresa e amplificata dal nouveau cirque). Il teatro si fonda invece da sempre sulla finzione rappresentativa, ovvero sulla mimesi, per quanto riguarda sia lo spazio scenico (vedi la convenzione illusionistica della quarta parete), sia la proiezione dell’attore nel personaggio, sia le forme narrative. Tuttavia il postulato mimetico porta con sé numerosi paradossi, che il meccanismo del teatro nel teatro esplora e mette in questione da sempre. Nel corso del Novecento la dimensione mimetica del teatro non è stata solo insidiata dall’esempio delle arti visive e dalla riflessione metateatrale. E’ stata progressivamente erosa anche dalla concorrenza della mimesi cinematografica, com’era accaduto nell’Ottocento alla pittura a causa della “concorrenza” della fotografia.

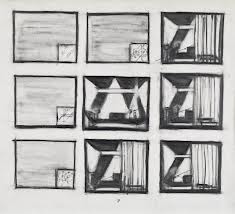

Questa criticità dell’ipotesi rappresentativa è stata tematizzata da diversi registi teatrali: una parte di loro ha enfatizzato la dimensione metateatrale, sovraccaricando lo spazio scenico di segni tipicamente “teatrali”, dal moltiplicarsi dei sipari alla sottolineatura della maschera. Altri registi hanno praticato in alcuni spettacoli il superamento della dimensione rappresentativa, condensato simbolicamente nella distruzione-smontaggio di una scena illusionistica: per fare solo alcuni esempi, Massimo Castri con Il piccolo Eyolf di Henrik Ibsen (1985), i Motus con L’ospite da Teorema di Pier Paolo Pasolini (2006), e di recente Antonio Latella con Arlecchino servitore di due padroni da Carlo Goldoni (2013).

La “svolta performativa” ha caratterizzato – anche se in maniera divergente – due profonde rivoluzioni teatrali anti-narrative e anti-illusionistiche che hanno profondamente segnato la pratica scenica. Robert Wilson usa un metodo di costruzione architettonica degli spettacoli, componendoli attraverso stratificazioni di spazi, tempi, immagini, gesti, testi, suoni autonomi e indipendenti l’uno dall’altro. Pina Bausch ha invece posto l’enfasi sulla soggettività dei performer, con un metodo compositivo fondato su principi poetico-musicali.

- Rimini Protokoll, Remote Berlin

- Rimini Protokoll, Intercontinental Phone Play

Negli ultimi anni, l’enfasi sulla performatività sta portando all’invenzione di “dispositivi teatrali” che superano o rifiutano la dimensione rappresentativa. Basti pensare a gruppi come Forced Entertainment e Rimini Protokoll, e in Italia – con obiettivi e modalità certo molto diversi – gli stessi Motus, ma anche il Teatro delle Ariette, il Teatro del Lemming o la Compagnia della Fortezza, e in maniera più radicale Fagarazzi e Zuffellato o CollettivOCineticO, con inventivi dispositivi di interazione con il pubblico. Più in generale, molte esperienze di “teatro nelle case” e di “teatro sociale e di comunità” spingono in questa direzione, sia nei procedimenti costruttivi sia nei risultati finali.

Persino un regista solidamente ancorato nella tradizione rappresentativa come Luca Ronconi, al Festival Internazionale della Regia, ha di recente affermato: “Mi interessa molto la possibilità di un teatro performativo: non è quello a cui mi applico, ma è indispensabile, Non come alternativa, ma come complementarietà. E’ giusto che ci siano continui scambi tra queste due prospettive.”

Tag: Antonio Latella (12), BauschPina (5), CageJohn (3), happening (2), Luca Ronconi (73), Marina Abramović (7), Massimo Castri (8), Motus (29), NitschHermann (3), performance (6), RiminiProtokoll (7), Robert Wilson (14), Stelarc (3)

Scrivi un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.