“Che catastrofe!” Ovvero il grande ritorno di Samuel Beckett

Il film Prima danza poi pensa di James Marsh, Romanzi, teatro, televisione nei Meridiani ma anche Aspettando Godot secondo Terzopoulos e Beckett's Room di Dead Centre

“Che catastrofe!” Con queste parole la sua compagna Suzanne salutò con Samuel Beckett l’annuncio del Premio Nobel, che nel 1969 aveva raggiunto la coppia mentre era in vacanza in Tunisia.

“Quelle catastrophe!”: Suzanne Dechevaux-Dumesnil (Sandrine Bonnaire) a Sam (Gabriel Byrne) all’annuncio del Nobel, nella prima scena di Dance First

Lo scrittore era notoriamente schivo e riservato. La fama rischiava di travolgere il suo equilibrio esistenziale e dunque la sua creatività. Come aveva dichiarato nel 1962,

il successo e lo scacco a livello di pubblico non hanno mai avuto molta importanza ai miei occhi; in realtà mi sento molto più a mio agio nello scacco: ho respirato profondamente la sua aria vivificante durante la mia vita di scrittore fino a questi due ultimi anni…

Per evitare interviste, cerimonie ufficiali, servizi fotografici, a ritirare il premio a Stoccolma non c’era andato. Aveva delegato il suo leggendario editore, Jerôme Lindon. Come ha raccontato l’attore Mathieu Lindon, quello di suo padre per Beckett nel 1950 “era stato un colpo di fulmine letterario e umano, aveva immediatamente riconosciuto in lui lo scrittore di genio e qualità umane ugualmente elevate” (Une archive, Minuit, p. 35). Oltre all’autore di Murphy e Aspettando Godot, Jerôme Lindon ha scoperto e lanciato, con le sue Editions de Minuit, autori del calibro di Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, Robert Pinget… Ma poi spiegava con modestia che Beckett mica l’aveva scoperto lui, era come dire che Cristoforo Colombo ha scoperto l’America: “Ma era già lì”.

Samuel Beckett era noto in qualche piccola cerchia di intellettuali, ma di fatto era culturalmente invisibile. Seppure iconico, come appare nelle fotografie che ne ritraggono il volto affilato sotto un’insurrezione di capelli, il naso come il becco d’un rapace, lo sguardo inquieto dietro la montatura tonda e sottile degli occhiali.

Samuel Beckett

Questa invisibilità ha ispirato il poetico Beckett’s Room della compagnia Dead Centre, attiva tra Londra e Dublino, e visto nel 2022 al Piccolo Teatro Grassi nella rassegna “Presente Indicativo”. La drammaturgia (opera della compagnia con la collaborazione di Mark O’Halloran) si concentra su un episodio cruciale della biografia dello scrittore, nato a Dublino ma dalla fine degli anni Venti radicato a Parigi. Quando i nazisti invasero la Francia, Beckett – che avrebbe avuto la possibilità di tornare in patria – decise di restare e si unì alla resistenza. Quando la sua cellula venne tradita da un infiltrato, Beckett e la sua compagna Suzanne dovettero abbandonare in tutta fretta il loro appartamento parigino. Per la sua attività nel maquis Beckett venne insignito della Croix de Guerre e della Médaille de la Reconnaissance Française, anche se l’interessato tendeva a minimizzare il suo apporto, anche se l’esperienza della fuga dai nazisti e della clandestinità resta fondamentale per capire l’opera di Beckett.

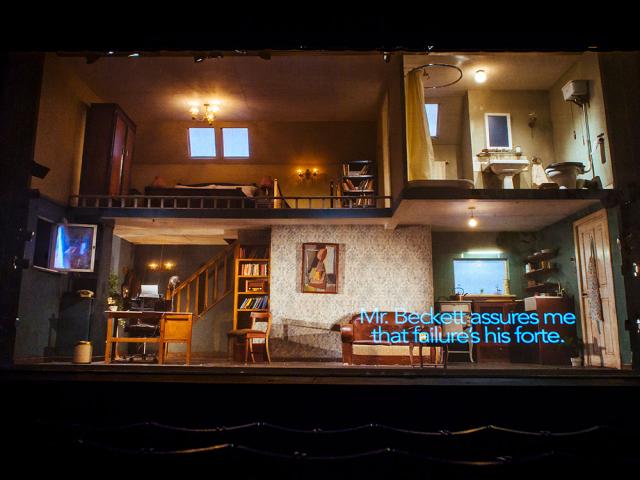

Dead Centre, Beckett’s Room

Beckett’s Room, con la regia di Bush Moukarzel e Ben Kidd, racconta gli attimi concitati che precedono la fuga da Parigi, l’irruzione della Gestapo e il successivo ritorno a Parigi. In scena non ci sono attori: i personaggi – a cominciare dai fuggiaschi Sam e Suzanne – sono invisibili.

Si sentono le loro voci in cuffia, ne restano le ombre, si vedono gli oggetti che muovono nello spazio, con virtuosistici sistemi di animazione, li si immagina agire. L’assenza – che è la dimensione a cui molti personaggi beckettiani sembra aspirare – diventa la sigla poetica dello spettacolo, un vuoto che risucchia l’attenzione dello spettatore.

L’elusiva biografia dello scrittore torna al centro del film di James Marsh(Premio Oscar® per Man on Wire e La teoria del tutto) Dance First (Prima danza poi pensa. Alla ricerca di Beckett, nelle sale dal 1° febbraio 2024). Anche se con una certa libertà, come spiega lo sceneggiatore Neil Forsyth:

Non parla di eventi con il normale approccio da biopic, ma dell’uomo, della vita da lui vissuta e di come le due cose si sono modellate e costruite l’una con l’altra. E’ molto guidato dalle emozioni e dalle relazioni chiavi della sua vita.

La sceneggiatura di Neil Forsyth s’immagina che Beckett, come in un incubo, fugga dalla cerimonia del Nobel per iniziare una discussione con il suo doppio sulla destinazione del sostanzioso premio (che in realtà donò al Trinity Colege di Dublino, dove aveva studiato). A dettare la decisione dello scrittore sarà il senso di colpa nei confronti di alcune figure chiave della sua vita:

Ci siamo concentrati sui temi della vergogna e del senso di colpa perché erano i temi su cui lui (Beckett) si concentrava. Li ha affrontati nelle sue opere, nelle sue lettere, nelle interviste con le persone che hanno conosciuto Beckett, hanno dominato il suo pensiero e la sua visione dell’umanità, quindi li abbiamo presi, potenzialmente rubati (ridendo), e li abbiamo inseriti nel film.

Così sfilano i rapporti del protagonista con la bigotta e autoritaria madre May, con Lucia, la figlia mentalmente instabile di James Joyce (Aidan Gillen), di cui Beckett fu collaboratore e allievo, con l’amico partigiano Alfy Péron, che fini nelle mani dei nazisti e morì in seguito alle torture subite, con la compagna di una vita Suzanne (Sandrine Bonnaire), poi tradita dalla lunga relazione con la giornalista della BBC Barbara Bray (Maxine Peake). E’ quasi una rivisitazione dell’Ultimo nastro di Krapp, dove il protagonista ascolta la propria voce che arriva dal passato registrata su un nastro magnetico.

Può darsi che i miei anni migliori siano passati. Quando la felicità era magari ancora a portata di mano. Ma non lo rivorrei indietro. Non col fuoco che sento dentro di me adesso. No, non li rivorrei indietro.

Samuel Beckett, L’ultimo nastro di Krapp, ora in Samuel Beckett, Romanzi, teatro, televisione, Mondadori, Milano, 2023, p. 1173)

L’opera di Beckett condensa e riflette in tutta la sua desolata violenza il “secolo breve”. Le due guerre mondiali, la Shoah, le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, con la loro insensatezza hanno lasciato l’essere umano solo nella sua nudità. La sua opera letteraria e teatrale è scarnificata, tutta costruita “in levare”, e dunque al polo opposto rispetto all’accumulo di parole e segni dei maestri Proust e Joyce: in questo Beckett ha operato un radicale ribaltamento della prospettiva stilistica. Anche se poi questa condizione tragica viene vissuta con ironia, con lampi spiazzanti di humour noir e di clownerie. Dopo la sua morte, nel 1989, la sensibilità ottimistica della “fine della storia” (e delle ideologie) l’aveva sospinto nuovamente verso l’invisibilità culturale. Le messinscene di Aspettando Godot, Giorni felici e Finale di partita si erano fatte più rare.

Oggi, quando gli orizzonti di guerra paiono avvicinarsi angosciosi, quando si avverte la necessità di parlare del padre della bomba atomica Oppenheimer, quando sulle prime pagine si torna a discutere di genocidio, Beckett sembra tornare di attualità. Allora non è una coincidenza se in questi giorni Mondadori porta in libreria un Meridiano con le opere raccolte in Romanzi, teatro, televisione, 1800 pagine con traduzione e cura di Gabriele Frasca. Non è una coincidenza se un regista attento come Theodoros Terzopoulos riporta in scena Aspettando Godot (produzione ERT; 2023), in una lettura didascalica fin dalla geometrica scenografia, identificando Godot e God, ovvero Dio, e cancellando così un’ambiguità su cui l’autore aveva sempre insistito.

Samuel Beckett, Aspettando Godot, regia di Theodoros Terzopoulos, produzione ERT (Ph.-Johanna-Weber)

Come per ogni autore (e nonostante il Contre Sainte-Beuve di Proust), anche per Beckett la biografia può offrire una chiave d’accesso al suo mondo creativo, anche se non immediata. I suoi capolavori affondano le radici nel vissuto: spesso si possono rintracciare gli episodi, i paesaggi, gli incontri che hanno ispirato questo o quel passaggio. Tuttavia la trasposizione letteraria di questi momenti, emozioni, immagini, distillano il vissuto personale, togliendo gli “accidenti” per raggiungere una dimensione esistenziale più ampia, e passare dall’individuale all’universale.

Gabriel Byrne è Samuel Beckett in Dance First di James Marsh

Il film di Marsh lavora con grazia su questa ambiguità, senza intrappolarsi nel desolato immaginario visuale delle opere di Beckett, ma alludendo ad alcuni snodi fondamentali del suo percorso umano, grazie anche agli interpreti, il giovane Beckett di Fionn O’Shea e quello più maturo di Gabriel Byrne, impegnato nell’equilibristico compito di far dialogare l’autore e il suo doppio.

Billie Whitelaw durante le prove di Not I, regia di Anthony Page (1973)

E’ centrale la natura “anfibia” di Beckett, in una biografia sospesa tra Dublino e Parigi (con qualche significativa scorribanda tra Londra e la Germania), tra narrativa e teatro, tra teatro e radio (senza dimenticare il cinema, con Film, 1965, protagonista l’anziano Buster Keaton), tra inglese e francese (le due lingue in cui scriveva e si traduceva), tra teatro e nuovi media… Forsyte ha dichiarato di voler giocare “all’interno della storia (…) con la forma del biopic come Beckett giocava con la forma in ogni mezzo con cui lavorava, alla ricerca di temi centrali che attraversavano la sua vita e il suo lavoro. Su questa natura “anfibia” insiste nella sua prefazione Gabriele Frasca, sottolineando la capacità quasi profetica con cui Beckett lavora negli anni Sessanta e Settanta a una serie di brevi video, piccoli capolavori sperimentali realizzati con la televisione tedesca.

Una delle ambiguità di Beckett, profonda e feconda, sta proprio nel rapporto con la propria identità, tra l’Io e il “Mica io”, come Frasca traduce Not I, il titolo di un breve monologo interiore affidato alla velocissima affabulazione di una Bocca. Nel video realizzato da Anthony Page, protagonista una straordinaria Billie Whitelaw, ad emergere dal nulla sono sono le labbra, ultimo osceno rimasuglio di un’identità che si sta frammentando, disgregando, perdendo. Ma quel grido, quel farfuglio resta l’ultimo fragile appiglio a cui aggrapparsi per non naufragare nel Nulla, per ricominciare a sperare.

Not I di Samuel Beckett (1973): la Bocca di Billie Whitelaw

Tag: Samuel Beckett (22)