Pompieri e incendiari. L’eterna crisi della regia all’italiana

In occasione del 1° Festival Internazionale della Regia (Milano, 24-26 marzo 2014)

Al solito, l’Italia ci è arrivata tardi e a modo suo. Se l’è cavata bene, con risultati di alto e a volte altissimo livello, ma in un sistema teatrale in perenne crisi, in un paese in perenne crisi. E’ accaduto anche con la regia.

La grande riforma dei maestri d’inizio Novecento, quella che è stata definita l’“età d’oro del teatro”,1 non investì subito il nostro paese, anche se a innestarla fu l’arte dei “grandi attori” italiani: Rossi, Salvini, la Duse. In Italia la regia teatrale “e il derivato ‘regista’ si affermano con grande ritardo rispetto alla prassi diffusasi ovunque, alla quale corrispondevano lemmi idonei nelle varie lingue”.2

A introdurre consapevolmente nel nostro paese la necessità di una figura in grado di “dare un concetto direttivo e armonico alla messinscena degli spettacoli” fu in primo luogo l’attrice e capocomica russa Tatiana Pavlova,3, testimone della rivoluzione di Stanislavskij giunta in Italia nel 1921: non a caso Silvio D’Amico la volle tra le prime docenti dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica (anche se durò poco…). Un’altra potente spinta verso l’adozione del regista nelle nostre scene arrivò nel 1937, quando – nell’ambito dell’ondata modernizzatrice del fascismo – “a Firenze le manifestazioni del Maggio musicale divennero annuali, offrendo alla nostra cultura teatrale, fra l’altro, un balcone aperto su varie esperienze registiche europee”.4. Fu in quell’edizione della rassegna fiorentina che sulla locandina dei Giganti della montagna di Luigi Pirandello comparve la dicitura “Regia di Renato Simoni e Giorgio Venturini”.

Da sinistra, Silvio d’Amico, Luigi Pirandello, Andreina Pagnani, Renato Simoni, Jacques Copeau (1933).

Poco dopo la regia divenne “furiosamente di moda”, grazie al successo di Piccola città di Wilder nel 1941, ma si impose solo nel dopoguerra, al termine della lunga battaglia iniziata da Silvio D’Amico nel 1927 a favore del metteur en scène,

il capo, il despota, l’artista supremo della scena, quello che prendendo in mano l’opera letteraria, ossia il testo scritto, lo trasforma in un’azione teatrale, ossia in opera a cui concorrono tutte le arti. […] Scomparse quasi da per tutto le personalità dei cosiddetti grandi attori, il Teatro moderno s’è trasformato; l’antica provincia dei mattatori è diventata il regno dei metteurs en scène. Perciò langue, dove langue la messinscena, trionfa dove la messinscena (nel senso suo più pieno, d’interpretazione totale) trionfa.5

Per trovare spazio e dignità, il regista scalzò il predominio di altre figure, dando inizio a un’interminabile litania di risentimenti e rivendicazioni.

La regia teatrale in Italia dovette farsi strada coesistendo con l’altro da sé: con i teatri degli attori, con i quali non ebbe la forza di scontrarsi direttamente, e con il teatro dei drammaturghi, con cui invece a un certo punto entrò in conflitto.6

Questi conflitti latenti ed espliciti influirono

sui caratteri della regia in divenire, accentuandone da un lato la vocazione letteraria (ovvero l’estraneità alla storia specifica della messinscena europea) e, dall’altro, la volontà di comando (sicché un po’ tutti avrebbero parlato del regista come del vero autore dello spettacolo).7

Discendono da questo “peccato originale” il rapporto “per sottintesi ed equivoci” dei registi italiani con l’attore, e il sostanziale disinteresse per la drammaturgia contemporanea, soprattutto quella italiana (con l’eccezione del necessario aggiornamento internazionale dopo l’autarchia fascista) che ha portato al proliferare delle rivisitazioni dei classici. Il regista si poneva come garante nei confronti dell’autore (il significato “autentico” del testo), degli attori (cui era tenuto a dare precise istruzioni, sulla base della propria interpretazione), dello spettacolo (accordando i vari elementi e livelli che lo componevano: scene, costumi, luci, musiche ed effetti sonori, recitazione…), e soprattutto del pubblico inconsapevole, “cui il mestiere scenico doveva corrispondere vagheggiando un’armonia estetico-morale”.8 Il regista assunse un ruolo politico ed etico; al tempo stesso aveva il compito di gestire la complessa organizzazione produttiva, in una “fabbrica dello spettacolo” dove vigeva una divisione del lavoro di stampo fordistico tra le diverse specializzazioni professionali.

Per raggiungere questo obiettivo, aveva a disposizione due armi potenti: il realismo, che spingeva verso una minuziosa materialità teatrale; e lo storicismo, sorretto da una cultura umanistica più o meno ampia.

Questa impostazione limitò fortemente due altre possibili linee di sviluppo, che riemergeranno solo a partire dagli anni Sessanta attraverso le divergenti esperienze del nuovo teatro. La prima prospettiva è quella rituale e comunitaria, cui era particolarmente sensibile uno studioso cattolico come Mario Apollonio. Privilegiava il rapporto con il pubblico, il coinvolgimento e la partecipazione all’evento teatrale, l’interazione con lo spettatore. L’altra prospettiva è quella sperimentale, legata alla lezione e alle pratiche delle avanguardie novecentesche, non solo teatrali: è la linea minoritaria, perseguita tra le due guerre da Anton Giulio Bragaglia. In questo caso, l’accento andava al rinnovamento del linguaggio scenico, a partire dai rapporto con altri media e le altre arti, con la sperimentazione e l’inserimento sulla scena delle nuove tecnologie.

Queste virtualità erano presenti in embrione nel gruppo fondatore del Piccolo Teatro, con lo stesso Apollonio e Vito Pandolfi. Prevalse invece la linea “realista” e moderata di Paolo Grassi e Giorgio Strehler. Grazie al loro pragmatismo, e alla istituzionalizzazione dei teatri stabili, la regia – o meglio, questa modalità registica – prese piede nel teatro italiano, fino ad assumere l’egemonia nei primi anni Sessanta.

A quel punto, il magistero di Giorgio Strehler e di Luchino Visconti era un dato acquisito. La regia aveva dato un contributo decisivo alla ridefinizione del canone della drammaturgia italiana. Esemplari la riscoperta e il rilancio di Ruzante a opera di Gianfranco De Bosio; e le diverse letture che riscattarono Goldoni da un Settecento di maniera, condotte in primo luogo da Strehler con Arlecchino servitore di due padroni (che nel 1947 di fatto reinventò la Commedia dell’Arte), Le baruffe chiozzotte (1964) e Il campiello (1975). Merito di un regista, Antonio Calenda, fu anche il recupero al canone della sceneggiata e dell’arte sublime dei fratelli Maggio (Era ‘na sera ‘e Maggio, 1982).

Intorno ai due capostipiti Strehler e Visconti, ma anche schiacciati dalla loro supremazia, brillava una costellazione di esperienze variegate. Una serie di artisti si muoveva in continuità con i principi della “prima stagione” (Franco Zeffirelli, Franco Enriquez, Giorgio De Lullo, Mario Missiroli, Maurizio Scaparro, Egisto Marcucci…), privilegiando la presunta oggettività della funzione registica. Ma si stavano affermando anche personalità in grado di rivitalizzare la pratica della messinscena con la loro individualità, curiosità, talento. Artisti come Aldo Trionfo o Giancarlo Cobelli, con prassi eccentrica, arricchivano il modello dei “padri fondatori”, aprendo la strada alla regia critica. Che il modello iniziale si stesse logorando se n’era accorto presto Luigi Squarzina, che all’inizio degli anni Sessanta aveva fotografato la situazione con feroce lucidità:

La scenografia e la regia italiane debbono trovare (ritrovare) per una loro propria strada e con una loro propria linea di sviluppo quelle dimensioni fantastico-critiche, quella ironia rinunciataria della pittura e della scultura attuali, quell’uso dello sgocciolamento, del detrito, dello sbruciacchiamento, del buco che nelle società industriali più avanzate hanno scompagnato il sorgere dell’era atomica e del neocapitalismo. Oggi, non è più mutuando le esperienze straniere che che la scena italiana può fare l’auspicato salto qualitativo. Sostengo da tempo, e l’ho scritto altrove, che la regia è lì lì per farci diventare tutti pompieri. […] Oggi i suoi problemi sono tutt’altro da quindici anni fa; sono i problemi stessi della pagina, quelli di un rapporto nuovo fra realtà e rappresentazione.9

La regia critica cercava la verità nella crisi, mettendosi in sintonia con l’“età del sospetto” e trovando una utile gamma di attrezzi interpretativi in Marx (il rapporto tra struttura e sovrastruttura, l’alienazione), in Freud (la teoria dell’inconscio, il rimosso) e in Jung (gli archetipi e l’inconscio collettivo), nello strutturalismo (che aveva portato alla luce le “strutture elementari” della società e del linguaggio). Questo clima culturale aprì la strada al decostruzionismo e all’ermeneutica: non esisteva più un’unica interpretazione, di cui il regista era garante e custode, ma erano possibili e legittime molteplici letture, in una deriva potenzialmente infinita del senso. Ogni testo contiene infatti una serie di crepe, fratture, linee di faglia, attraverso le quali è possibile penetrare fino alla sua verità politica, psicologica, sociale, a prescindere dalle intenzioni consapevoli dell’autore. La dimensione critica diventò centrale in tutte le fasi dell’attività produttiva:

# Nella scelta testuale; scelta che appare quasi sempre sopramotivata, implicando criteri di valore omologabili a quelli della critica d’arte e letteraria.

# Nella ricerca delle prime associazioni interpretative: qualsiasi allestimento venga intrapreso, chiusa la cerniera preparazione-prove a tavolino, il regista critico lavora per associazioni incrociate, come colui che “sa fare” i greci, Shakespeare, Goldoni, Ibsen e Pirandello.

# Nella scomposizione del copione. Il regista si rivela “critico” soprattutto in questa fase più che interpretativa delle prove: il suo disorganico apprendistato professionale l’ha messo in condizione di confrontare e inventare a partire dai “vuoti” del testo.

# Nella sua ricomposizione: ogni regia critica è frutto di un percorso circolare, di ritorno alla ragionevolezza storicamente determinata del teatro.

# Nello spettacolo. Ricontestualizzato storicamente il testo, esso – come spettacolo – si dichiarerà criticamente in rapporto al “noi oggi”, alla società data per esistente, anche prescindendo dal gruppo degli spettatori effettivamente presenti.10

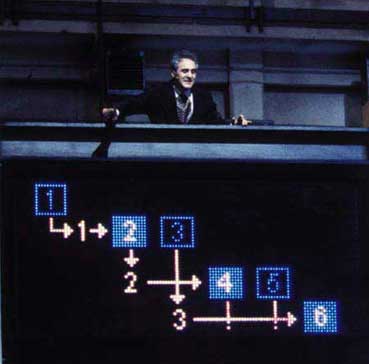

Nel 1967 ad Avignone Roger Planchon lanciò lo slogan “il potere assoluto al creatore”. Il regista era ormai l’autore dello spettacolo, come aveva immaginato Edward Gordon Craig. Strehler veniva considerato l’incarnazione del “regista demiurgo”: celebrava poeticamente e al tempo stesso metteva in discussione i propri effimeri poteri con I giganti della montagna (1966 e 1994), La tempesta (1978), L’illusion (1994). Negli anni Settanta, la regia critica celebrava in Italia i suoi fasti con le folgoranti messinscene di Luca Ronconi (che tra il 1976 e il 1979 rifondava il linguaggio teatrale al Laboratorio di Prato) e il corpo a corpo di Massimo Castri con i testi di Pirandello e Ibsen.

Nelle sua varie articolazioni, tra padri fondatori ancora in attività, “continuatori” che ne riattivano il lascito e “critici” che ne aggiornano le modalità operative, la regia dominava la scena italiana.

Maria Grazia Gregori, intitolando nel 1979 il suo saggio Il signore della scena, esplorava la “radicalizzazione del rapporto/contrapposizione fra regista e attore, in una dialettica interna all’oggetto teatro che non è solo estetica, ma che investe globalmente i legami produttivi del fare spettacolo oggi”.11 Franco Quadri intitolò programmaticamente la raccolta delle schede-recensioni pubblicate su “Panorama” tra il 1967 e il 1979, La politica del regista, “parafrasando lo slogan della politique des auteurs, lanciata in campo cinematografico da André Bazin a sostegno della sua opzione critica”.12 Nell’ottobre 1986, una giuria internazionale decise di assegnare il primo il Premio Europeo per il Teatro a Massimo Castri e Jürgen Gosch, due registi, uno italiano e l’altro tedesco (anche negli anni successivi il premio venne spesso assegnato a registi). Bernard Dort, incaricato di tenere l’elogio dei due vincitori, li inserì nella “terza generazione” della regia:

La prima generazione, è quella della conquista, dell’affermazione della regia come attività artistica dominante nell’ambito della creazione teatrale. Ne sono testimoni uomini come Jouvet, Brecht o Strehler. […] Hanno avuto, in effetti, come principale preoccupazione quella di elevare la rappresentazione alla stessa dignità del testo, di costituirla come l’uguale e il riflesso del testo letterario. Prima si recitava, bene o male, un testo, dei testi. Con loro, si è trattato di montare questo testo. Di realizzarlo: lo spettacolo, questo “castello di sabbia fatto di segni”, doveva esserne l’equivalente. Allora si è iniziato a parlare di scrittura scenica e quest’ultima doveva essere considerata l’altra faccia della scrittura drammaturgica. Come il suo doppio e il suo compimento. Il cammino verso l’autonomia della messinscena non si è fermato qui. Con Mnouchkine, Ronconi o Grüber l’attività scenica è passata in primo piano. Questo non significa che il testo non avesse più importanza per loro, ma non era altro che un pre-testo nel senso etimologico del termine. Il pre-testo di un testo che toccava al regista costituire, creare. La rappresentazione diventava l’unica realtà del teatro. Tutto il resto era solo una premessa. E, passati la furia della contestazione, l’ardore rivoluzionario dei neofiti del post ’68, il teatro è diventato l’oggetto di una auto-celebrazione. Sono proprio i fasti della teatralità che hanno celebrato questi registi della seconda generazione. Hanno detto e ridetto il loro incanto quando fanno funzionare la macchina teatrale. Una macchina che si nutre di tutto. E anzitutto del tempo e dello spazio. E anche del corpo. È l’epoca dell’Age d’or del Théâtre du Soleil, delle Baccanti di Grüber, di quel “gran teatro del mondo” che Ronconi ha cercato di realizzare a Prato. L’utopia di un teatro barocco che avrebbe riconciliato gli opposti: il testo e lo spettacolo, l’individuo e la massa, e forse addirittura Oriente e Occidente, nella pienezza di un grande gioco. Oggi queste certezze, anch’esse, vacillano. Forse il teatro è meno unitario di quanto non si credesse. Forse non è il luogo della riconciliazione dei diversi elementi che lo compongono, ma quello di un combattimento tra di essi. Non un’alchimia favolosa, ma un confronto duro, a volte corrosivo. E un tavolo di dissezione piuttosto che lo studio di un mago. L’illusione teatrale ha il piombo nelle ali. Ecco che s’annuncia una terza generazione di registi. Sono meno conquistatori dei loro predecessori della prima ora, meno ecumenici di quelli della seconda. Più che al prodotto, allo spettacolo, s’interessano al processo. E riscoprono l’identità, la materialità degli elementi con cui creano i loro spettacoli: i materiali concreti della scena, la sostanza del testo, le esistenze particolari degli attori… Un teatro povero – cioè che non rincara su se stesso – succede a un teatro ricco, gonfiato di sé. Un teatro minimale a un teatro pletorico. Certo, Massimo Castri si rifà sempre a una “utopia umanistica”: non dichiarava forse egli stesso, lo scorso marzo, di essere “uno degli ultimi umanisti in attività”? Ma la sua fede nella virtù di tutti “gli strumenti della conoscenza, dell’analisi e della critica di cui ci si può servire per quel che riguarda il testo”, non è né beata né tranquilla. È ostinata, volontaria. Castri non passa direttamente dal testo allo spettacolo. Cerca il loro denominatore comune, ed è in quello che chiama sotto-testo che lo trova. Un sotto-testo che egli costruisce lentamente, con precauzione. A volte con rabbia. L’ho visto lavorare sulla versione francese della Vita che ti diedi di Pirandello. Interroga ogni frase, ogni parola. Ne cambia a volte il posto, raggruppa, inventa o sopprime personaggi che, nel suo sistema, diventano attanti.13

La pattuglia dei registi italiani si era nel frattempo irrobustita con l’innesto di diversi artisti che si erano formati nell’egualitarismo indifferenziato dei gruppi, come Federico Tiezzi, Giorgio Barberio Corsetti, Mario Martone, Romeo Castellucci, Fabrizio Arcuri, ma anche con autori-attori come Carlo Cecchi, Toni Servillo, Walter Malosti e Arturo Cirillo, solo per citarne alcuni.

Tuttavia non mancavano segnali di crisi, e anche insofferenze contro il Maestro-Pedagogo-Dittatore, nonché Direttore Unico delle Coscienze, soprattutto quando godeva delle rendite di posizione garantite da un sistema teatrale come quello italiano, insieme pietrificato e precario, senza ricambio generazionale né culturale. Al livello più banale, la regia si appoggiava a una presunta oggettività testuale, con aggiunte critiche più o meno profonde: il risultato portava a una convenzionalità teatrale svuotata di ogni espressività soggettiva da parte degli attori, e tendenzialmente a una superficialità nella lettura del testo e dunque nello spettacolo. A portare il rifiuto alle estreme conseguenze è stato Romeo Castellucci:

Il teatro non è più l’esperienza dell’artista che cala il suo poker del cazzo.

Il teatro appartiene interamente allo spettatore perché il suo ruolo, ora, è divenuto più forte di quello dell’artista.

L’intimità dello spettatore: è quello il palcoscenico definitivo.14

Questi segnali di disagio sono stati periodicamente registrati dai sismografi più sensibili.

Nel 2005, per il Patalogo 28 Franco Quadri e Renata Molinari raccolsero sotto il titolo “Il ruolo della regia negli anni duemila” numerose testimonianze di artisti e studiosi, con l’obiettivo di valutare “in particolare gli attributi ai quali la regia si sarebbe sottratta, e individuando le caratteristiche specifiche della sua ineliminabile presenza sulla scena”.15

Cinque anni dopo, alla fine del 2010, Claudia Cannella curò per la rivista “Hystrio” un altro ampio dossier, Regia 2000, dove Renato Palazzi suonò il de profundis per la regia critica, “a lungo considerata una conquista irrinunciabile”, che si sarebbe invece rivelata “un’esperienza straordinaria ma transitoria, la cui epoca d’oro – almeno in Italia – è durata in fondo poco più di tre decenni”: per il critico del “Sole-24 Ore”, la regia era ormai condannata “a un ruolo aristocraticamente marginale”, avendo lasciato una “scarsa eredità”.16 Accanto a questa condanna senza appello, “Hystrio” coglieva tuttavia segnali di vitalità: Gerardo Guccini elencava diversi registi-autori-attori (o meglio, registi/autori, registi/dramaturg, attori/registi…), compresi gli allievi di Leo De Berardinis, mentre Pier Giorgio Nosari e lo stesso Palazzi aprivano alle nuove generazioni del teatro di ricerca, emerse tra anni Novanta e anni Zero.

Il canto funebre di Palazzi venne rilanciato un paio d’anni dopo dal critico del “Corriere della Sera”, Franco Cordelli, che dal 3 al 5 dicembre 2012 curò un convegno esplicitamente dedicato a “Il declino della regia”:

Dopo la grande rivoluzione del teatro sperimentale degli anni Settanta il nostro teatro, la nostra scena, arricchito da quell’esperienza, trovò un nuovo equilibrio nei decenni di fine secolo: il cosiddetto teatro di regia produsse un modo nuovo di proporre il patrimonio drammaturgico. Ben diverso l’orizzonte del XXI secolo, almeno in Italia. Sia a causa della progressiva diminuzione dei finanziamenti pubblici, sia per l’incalzante imporsi di una cultura fondata sulla riconoscibilità immediata dei suoi protagonisti, il regista, un personaggio invisibile, quindi non riconoscibile, è andato perdendo di prestigio a favore del suo portavoce, l’attore. Quasi un ritorno all’antico, al capocomicato o, in termini di teatro sperimentale, al monologo, alla performance, alla prova di laboratorio. Ma nessun teatro nuovo può nascere se non a ridosso, o per contrasto, d’una vitalità del teatro di tradizione: invero l’uno e l’altro riconducibili a ciò che abbiamo chiamato, nel corso del tempo, appunto, teatro di regia.17

Sconsolate pietre tombali e trionfalistici “Tout va bien, Madame la Marquise”: sono contrapposti i segnali che accompagnano la regia nelle tortuose evoluzioni del teatro in una società che sta violentemente cambiando, anche nei meccanismi comunicativi e nei paradigmi estetici (per non parlar dell’etica). Per reagire a queste trasformazioni, la regia ha allargato o approfondito le proprie modalità operative. Alcuni artisti hanno operato scelte innovative, altri hanno riscoperto vecchie funzioni. Spesso è stato necessario un apparente passo indietro, per lasciare (o restituire) spazio ad altre figure. Il processo ha investito l’intera filiera dello spettacolo, trasferendo al regista alcuni compiti che altre tradizioni affidano al Dramaturg.

Il primo fronte riguarda il rapporto con il testo, a cominciare dalla scoperta di nuovi autori. Esemplari alcuni sodalizi, come quello tra Claus Peymann e Thomas Bernhard a Vienna e quello tra Patrice Chéreau e Bernard-Marie Koltès a Nanterre, e in Italia quello tra Andrée Ruth Shammah e Giovanni Testori. Ha ricordato commosso il regista francese:

E’, credo, l’unica cosa importante per un regista: lavorare con scrittori suoi contemporanei, mettersi all’ascolto degli autori, e quasi in agguato se posso dirlo, cercando di collaborare con loro. Ho cominciato mettendo in scena testi classici o cinesi – comunque molto belli – e mi ci è voluto molto tempo prima di incontrare gli scrittori contemporanei. […] E se ti dico che quella [di Nanterre] è stata come un’età dell’oro, è anche perché, accanto a Koltès, a Nanterre c’erano anche Jean Genet e Heiner Müller. In teatro si potevano incontrare tutti e tre, incrociavano gli attori, parlavamo del teatro, della vita. Oggi non ne ho più diritto: sono morti tutti e tre, ed è morto anche Hervé Guibert. Nel lavoro ci sono parentele, e fraternità, che hanno un ruolo determinante: oggi di sicuro darei qualunque cosa per trovare un nuovo autore.18

Una seconda modalità di lavoro consiste nell’usare il teatro come strumento conoscitivo, sia nei confronti di un testo, sia nei confronti della realtà alla quale questo testo si riferisce. Esemplare l’atteggiamento di Luca Ronconi:

Il testo è uno spiraglio che apre altri mondi. Se volessi leggere Amleto, la cosa migliore per “conoscerlo” sarebbe prenderlo in biblioteca e leggerlo. Sarebbe il miglior processo conoscitivo, se intendessi Amleto come letteratura. E’ chiaro che la letteratura è indispensabile perché, se non si rispetta la letterarietà di un testo, lo spettacolo non funziona. Ma non basta.19

Nel lavoro di palcoscenico Ronconi non esplora soltanto testi teatrali, ma anche testi poetici (Orlando furioso, 1969), narrativi (Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, 1996, I fratelli Karamazov, 1998, Pornografia, 2013), saggistici (Infinities, 2002, Lo specchio del diavolo, 2006), epistolari (Il silenzio dei comunisti, 2006)…

Il lavoro su questi materiali impone un percorso conoscitivo sui temi che affrontano, attraverso il confronto con i corpi e la carne, il respiro e la voce degli attori, e nel loro rapporto nello spazio. Il palcoscenico trasforma la conoscenza in esperienza, esplorando gli snodi tra il pensiero, il linguaggio e la realtà.

La rappresentazione è il modo, non lo scopo. Lo scopo è altro. La rappresentazione stabilisce delle connessioni tra luoghi o concetti diversi. Con opposizioni, attriti, antinomie che hanno bisogno della rappresentazione per essere comunicate. Ma la rappresentazione è solo un mezzo. Non amo il teatro in cui la rappresentazione è lo scopo.20

E’ cambiata anche la natura dei testi teatrali, con la deriva verso quello che è stato definito “postdrammatico”.21 A partire da questa svolta, alcuni registi hanno innestato processi di germinazione a partire dal testo: possono essere azioni sceniche di forte carica metaforica (gli Shakespeare “arricchiti” da Eimuntas Nekrosius), conversazioni tra gli attori rubate alla quotidianità o alle pause delle prove (By Gorki di Alvis Hermanis, 2005), commenti e glosse (ancora Hermanis, con Oneghin. Commentares, 2012) o addirittura testi più strutturati che costituiscono un vero e proprio commento al testo (eventualmente a un testo non drammatico, come accade nel rapporto tra Via col vento e Francamente me ne infischio! diretto da Antonio Latella nel 2013).

Un secondo fronte riguarda la relazione che il regista stabilisce con l’attore come portatore di una autonoma creatività. Siamo al polo opposto della “supermarionetta” immagina da Edward Gordon Craig, che vagheggiava uno strumento perfettamente governabile da affidare alle mani del regista e dunque in grado di eseguire alla perfezione una partitura gestuale e vocale. Questo “attore creativo”22 è in grado di partire dalla propria memoria emotiva, dall’interiorità, dal vissuto, dal passato, ma anche dalla memoria e dall’espressività di un corpo allenato e plasmato dal training. E’ dunque in grado di reagire alle sollecitazioni che arrivano dal regista (che siano indicazioni di letture o di personaggi, suggerimenti di atmosfere o episodi, metafore o provocazioni), mettendo poi a sua disposizione il frutto delle sue improvvisazioni. E’ il metodo di lavoro di registi come Eugenio Barba (sorretto da una raffinata tencica di montaggio), o Thierry Salmon, che “costruisce esperienza per fare teatro”, ponendosi come “guida verso un viaggio ‘all’estero’ che ci conduce all’intimità”.23 E’ anche il “metodo Bausch”, che ha avuto un profondissimo impatto sul teatro contemporaneo, e lungo questa linea si muove anche Pippo Delbono.

Questo atteggiamento pedagogico che ha portato Konstantin Stanislavskij a parlare di “lavoro dell’attore su sé stesso” e Jerzy Grotowski a proporsi come teacher of Performer, “non un ‘maestro’, non un ‘regista’, bensì un insegnate, come nei mestieri artigiani”.24 Per l’attore il teatro diventa un percorso di conoscenza, che il “non regista-non maestro” può facilitare.

Nella stessa ottica pedagogica, ma a un diverso livello, si è mosso Gabriele Vacis nel costruire le figure degli autori-attori che hanno dato vita al teatro di narrazione:

Questa scomparsa della figura del regista-autore-demiurgo è coerente con l’idea di progetto che manifestavo all’epoca: non si tratta tanto di immaginare una cosa che avrebbe dovuto essere realizzata e poi di ridurre il tempo per realizzare quel sogno. Si tratta di innescare dei processi, di collaborare con l’incertezza finché non succede qualche cosa. Quindi non si tratta tanto annullare il tempo, ma di recuperarlo attraverso la pazienza, guardando quello che succede. Si tratta più di stare a guardare e ad ascoltare che di imporre un disegno. Io ho smesso di progettare l’esito finale, o il senso del testo, e progetto invece i meccanismi, innesto di una serie di meccanismi. Quando cominciamo a raccontare una storia in casa di amici, non lo ha minima idea di cosa succederà, come non ce l’ha l’attore. Io e l’attore, o gli attori, prendiamo parte a un processo che all’epoca definivo “utopico ed eterotopico”: il processo utopico, cioè il mio sogno, deve essere realizzato attraverso l’annullamento del tempo. E in questo processo non si perde l’apporto degli attori in quanto autori. […] Quindi costruisce una figura, un sé completamente autonomo. Questo è evidentissimo sia in Laura Curino sia in Marco Paolini. Oggi tutte le vicende di Ivrea, con gli spettacoli sugli Olivetti, sono strettamente legate a Laura, in qualche modo Laura è Ivrea. E Marco è il Veneto. Il loro corpo è diventato quella terra.[…] Il lavoro con Marco e Laura è fondante. Mi ricordo esattamente quando con Laura e con Marco abbiamo detto: “Adesso bisogna che voi diventiate il kathakali del racconto”. Avevamo visto uno spettacolo di kathakali, e volevo che loro diventasse quella cosa. […] È chiaro che quegli attori sono molto più di un attore come si intende normalmente, sono degli autori. Il mio ruolo è di innescare quel processo. Dopo di che intervengo anche nel corso del lavoro, è ovvio…25

Sul versante della scrittura scenica, sulla scia di Robert Wilson sono emersi i “registi-architetti attenti a intervenire sullo spazio e sulle costruzioni sceniche più che sull’apporto degli attori”.26 Non si trattava più tanto di comportarsi “di fronte alla scena come un pittore dell’Ottocento davanti alla tela”, ma di porsi alla “guida non solo gli attori ma di tutti gli altri artisti che partecipano all’elaborazione dello spettacolo”. Il regista “conduce il gioco e distribuisce i compiti” con “il ruolo di un arbitro o del capitano di una squadra: l’autorità artistica non è suo esclusivo privilegio”.27

A questo cambiamento d’accento si accompagna il passaggio dalla rappresentazione e dall’interpretazione alla costruzione dello spazio scenico e alla performatività.

L’ultimo versante riguarda il rapporto con il pubblico, Ancora una volta, può illuminare la radicalità di Romeo Castellucci:

Credo che il mio compito sia di cercare quella possibilità che faccia definitivamente crollare quella quarta parete, quel muro issato da tempo da noi registi, che ha fatto diventare il palcoscenico una stanza, chiudendo il pubblico nella stanza accanto.28

Il regista non si limita più solo ad accendere le emozioni e la razionalità del pubblico seduto “nella stanza accanto”, ma lo coinvolge, governando le interazioni con e tra gli spettatori.

Enimirc di Faragazzi&Zuffellato, interamente “recitato” da alcuni spettatori, è da questo punto di vista sintomatico:

Il concetto di regia sembra consistere soprattutto nella capacità di governare situazioni almeno in parte aleatorie e casuali, inserendole in una “scaletta” codificata. Il ruolo principale dei registi è di manipolare, di mettere in posa gli spettatori-interpreti, svelandone l’interiorità con domande (già scritte) che il resto del pubblico è a un certo punto invitato a porre loro, combinandone i gesti reali con filmati che li mostrano in una prospettiva opposta e gestendo, in definitiva, una complessa stratificazione di linguaggi.29

In una prospettiva ancora più radicale di teatro sociale partecipato, il pubblico si fa soggetto creativo, suscitando e regolando il processo di produzione di contenuti e costruzione dello spettacolo, con tutte le interazioni sociali che questo procedimento comporta. Il lavoro di Armando Punzo nel carcere di Volterra con la Compagnia della Fortezza esplora questa modalità creativa con risultato eccezionali. Claudio Longhi, coordinatore di Il ratto di Europa, che ha coinvolto decine di associazioni, spiega che come regista, nella progettazione, elaborazione e realizzazione del progetto, ha lavorato facendo spesso “un passo indietro”:

Si tratta di avanzare proposte di lavoro per fare in modo che si trasformino in spunti di discussione, al limite in provocazioni, e non tanto in “visioni” registiche. Va detto che sono arrivato a questo spettacolo dopo riflessioni di lungo corso sull’indebolimento del ruolo della regia, processo che a mio avviso sta disegnando l’approdo a una dimensione “post-registica”. Nel 2011 avevo tenuto alcune lezioni di dottorato incentrate sul saggio di Luigi Squarzina Nascita apogeo e crisi della regia come istanza totalizzante. Squarzina ne parla già all’inizio dei Settanta, con il chiaro intento di mettere in crisi la cosiddetta regia magistrale (“Muori pure tranquillo perché non sei indispensabile”, scrive Squarzina a proposito del regista citando una frase di Brecht). Secondariamente, avevo imposto a tutti la lettura de Le parole e le cose di Foucault, in particolare pensando al passaggio in cui l’autore discute del sottrarsi dello scrittore dalla scrittura, della spersonalizzazione dell’esperienza della scrittura. Tali ragionamenti mi hanno condotto a ripensare il ruolo stesso del regista, ma anche dell’attore all’interno di una comunità.30

Sono modalità di lavoro diverse, in una esplosione centrifuga di esperienze e sperimentazioni, che mettono in discussione e al tempo stesso rilanciano le funzioni del regista. Sullo sfondo, restano le linee divergenti e contrapposte di due geniali autori-attori-registi, Carmelo Bene e Leo De Berardinis. Per Carmelo, la dissoluzione del soggetto, del personaggio, della rappresentazione, del teatro stesso, condotta con rigore da un maestro di de-costruzione, fino all’annullamento dell’Io nell’immanenza della phoné. Per Leo, la spinta verso il trascendente, grazie alla potenza sciamanica del Maestro portatore di una superiore saggezza, faticosamente conquistata: il teatro diventava così superiore forma di conoscenza e trasmissione del sapere.

Queste due esperienze, nella loro irripetibile e inconciliabile radicalità, suggeriscono che qualunque idea e pratica di regia può essere legittima, all’interno dell’ampio spettro che delimitano. Con una eccezione: non ha più senso, se mai l’ha avuto, una regia che lavori “sopra” il testo, per abbellimenti e trovate, prigioniera del superfluo.

NOTE

1 Vedi Marco De Marinis, Il teatro dopo l’età d’oro. Novecento e oltre, Bulzoni, Roma, 2013; sui recenti sviluppi della storiografia italiana sulla nascita della regia, vedi Roberta Gandolfi, Gli studi sulla regia teatrale, Annali Online di Ferrara – Lettere Vol. 1 (2006), pp. 237-253.

2 Luigi Squarzina, Il romanzo della regia. Duecento anni di trionfi e sconfitte, Pacini Editore, Pisa, 2005, p. 24.

3 Ivi, p. 24.

4 Claudio Meldolesi, Fondamenti del teatro italiano. La generazione dei registi, Sansoni, Firenze, 1984, p. 29.

5 Silvio D’Amico,”La messinscena” [16 luglio 1927], in Cronache del teatro, vol. 1, Laterza, Bari, 1963, pp. 577 e 581.

6 Ivi, p. 37.

7 Ivi, p. 38.

8 Ivi, p. 51.

9 Luigi Squarzina, La scena e la pagina, in “Sipario”, dicembre 1962 (vedi Claudio Meldolesi, Fondamenti…, cit, pp. 532-33).

10 Claudio Meldolesi, op. cit., p. 263.

11 Maria Grazia Gregori, Il signore della scena. Regista e attore nel teatro moderno e contemporaneo, Feltrinelli, Milano, 1979.

12 Franco Quadri, La politica del regista. Il teatro 1967-1979, Il Formichiere, Milano, 1980, p. XI.

13 Bernard Dort, “Terza generazione. Il Primo Premio Europeo del Teatro a Massimo Castri e Jürgen Gosch”, in il Patalogo 9. Annuario del teatro, Ubulibri, Milano, 1996, p. 243.

14 Romeo Castellucci, il Patalogo 28. Annuario del teatro 2005, Ubulibri, Milano, 2005, cit., p. 259.

15 “Il ruolo della regia negli anni duemila” a cura di Franco Quadri e Renata Molinari, in il Patalogo 28, cit., pp. 227-262.

16 Renato Palazzi, TGeneration e regia critica: un tramonto senza eredi, in “Hystrio” 4/2010, p. 42.

17 Dal documento di convocazione del convegno; quando ha raccolto in volume le sue recensioni, ha mantenuto lo stesso titolo: Franco Cordelli, Declino del teatro di regia, Doppiozero, Milano, 2012 (ebook, ripubblicato in cartaceo da Editoria&Spettacolo, Roma, 2014).

18 Patrice Chéreau, J’arriverai un jour. Ouvrage realisé par Georges Banu et Clément Hervieu-Léger, Actes Sud, Arles, 2009.

19 Luca Ronconi in Oliviero Ponte di Pino, “Semplicemente complicato”, in Ronconi. Gli spettacoli per Torino, a cura di Ave Fontana e Alessandro Allemandi, Allemandi, Torino, 2006, p. 30; vedi anche Teatro della conoscenza. Gianfranco Capitta intervista Luca Ronconi, Laterza, Roma-Bari, 2012.

20 Ivi.

21 Vedi Hans-Thies Lehmann, Postdramatic Theatre, Routledge, London e New York, 2006 [ed. orig. 1999], che tuttavia non affronta quasi il problema del rapporto del teatro postdrammatico con la regia.

22 Konstantin S. Stanislavkij, L’attore creativo. Conversazioni al Teatro Bol’šoj 1918-1922. Etica, a cura di Fabrizio Cruciani e Clelia Falletti, La casa Usher, , 1980, 2a ed. 1989.

23 Renata Molinari, il Patalogo 28, cit., p. 262.

24 Zbignew Osiński, Jerzy Grotowski e il suo laboratorio. Dagli spettacoli a L’arte come veicolo, Bulzoni, Roma, 2011, p. 359

25 Oliviero Ponte di Pino, Il progetto, i gruppi, i classici, la narrazione. Una intervista inedita a Gariele Vacis (marzo 1999), ateatro.it, https://www.ateatro.it/webzine/2005/09/02/il-progetto-il-gruppo-i-classici-la-narrazione/; lungo questa direttrice, la funzione del regista può addirittura sfociare nel talent management.

26 Renato Palazzi, il Patalogo 28, cit., p. 229.

27 Jean Jourdheuil, il Patalogo 28, cit., p. 236.

28 Romeo Castellucci, il Patalogo 28, cit., p. 247.

29 Renato Palazzi, “Hystrio” 4/10, cit., p. 43.

30 Per un teatro verticale e collettivo. Conversazione con Claudio Longhi, altrevelocita.it, alla pagina http://www.altrevelocita.it/teatridoggi/3/interviste/230/per-un-teatro-verticale-e-collettivo-conversazione-con-claudio-longhi.html.

Tag: Antonio Latella (12), Carmelo Bene (14), fascismo (13), festivaldellaregia (2), Giorgio Strehler (17), Leo De Berardinis (8), Luca Ronconi (73), regia (15)

1 Commentoa“Pompieri e incendiari. L’eterna crisi della regia all’italiana”

Scrivi un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.

[…] Pompieri e incendiari. L’eterna crisi della regia all’italiana […]