La vulnerabile trasparenza dell’attore

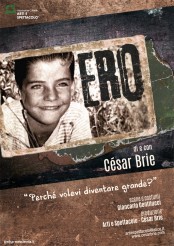

Ero, il nuovo monologo di César Brie

L’insistenza tormentata con la quale César Brie torna a sciogliere e a stringere sempre di nuovo nelle sue opere alcuni nodi tematici (l’esilio, l’assenza, la violenza, l’amore, la compassione…) fa spesso percepire il suo teatro, tanto a chi ne rimane affascinato quanto a chi ne risulta infastidito, come una rete calata ogni volta nell’animo dell’attore che finisce per catturare anche ciò che si muoverà – se si muoverà – in quello dello spettatore. In questo senso, la sua teatrografia rappresenta un continuum scenico che da più di tre decenni espone il primo (l’attore) in tutta la sua vulnerabile trasparenza e chiede al secondo (lo spettatore) di farsi testimone di un sacrificio, ovvero di “rendere sacro” con il proprio sguardo quella esposizione di nuda umanità nella finzione del teatro.

Il nuovo spettacolo del regista argentino, Ero, presentato a Campoteatrale a Milano, sembra voler chiudere un cerchio aperto appunto trentasei anni fa, quando proprio a Milano, in uno stanzone del centro sociale L’Isola, Brie metteva in scena A rincorrere il sole. Si trattava di un lavoro nato sull’onda emotiva generata dal suicidio di un ragazzo del centro, un’opera disperata che diventò il suo primo “successo” e che in tanti ancora ricordano con commozione. L’autore ha più volte spiegato che quell’opera acerba gli salvò la vita e gli fece capire che poteva continuare a fare teatro. «Credevo di parlare dei miei amici suicidi e in realtà esorcizzavo il mio suicidio rannicchiato sotto la sconfitta di una generazione.» Oggi, con Ero, la prospettiva sembra essersi rovesciata: «Parlavo degli altri per riscattare me. Parlo di me per dire degli altri e forse riuscire ancora a riscattarmi.»

Come e più che negli altri monologhi di Brie (Il mare in tasca, Solo gli ingenui muoiono d’amore, Albero senz’ombra), il dato autobiografico dice un personale superamento e incardina lo stare in scena nella concretezza di un’esistenza, e tuttavia esso è la radice da cui germogliano autentiche invenzioni di storie e personaggi, gesti e stati d’animo che diventano archetipi, figure universali. La scena è così un modo di stare al mondo guardandolo da fuori, di interrogare la realtà per oltrepassarla. «La scena – spiega Brie – esiste ogni volta che indago, osservo e abito l’esistenza senza volerci soltanto vivere. Scena come luogo in cui appare ciò che non è visibile.»

Ecco allora che in questa scena ancora al buio entra dal fondo della sala, facendosi luce con una lanterna, un vecchio marinaio che farfuglia di un viaggio, di un naufragio. A terra due corridoi incrociati di foglie e fiori congiungono i quattro angoli dello spazio scenico, occupati da tre sedie (vi prenderanno forma le figure dei genitori e della nonna) e da una cassa in piedi sulla quale il pupazzo di un bambino guarda lontano. Issando a ogni angolo una vela, il marinaio si rivolge agli spettatori come alle ombre, agli assenti. Aprendo una matrioska, risale generazione dopo generazione i rami di un variopinto albero genealogico, gli incroci di sangue e culture che hanno portato fino all’Argentina dei suoi genitori, alla sua numerosa famiglia, al bambino che egli era.

Pochi gesti misurati, un vestito o un paio di scarpe, un accenno di danza, un brivido sulla pelle e prendono forma la libreria del padre, la sua malattia, il primo bacio a una ragazza, il bisnonno militare, il cugino del nonno finito a Treblinka. Il pupazzo ha una minuscola kippah sul capo. L’attore gli si avvicina, lo incalza con domande sul lager. Si risvegliano gli stessi fantasmi del reportage che Vasilij Grossman, entratovi nel 1944 al seguito dell’Armata Rossa, scrisse sull’inferno del famigerato campo polacco. Per ognuno di questi personaggi c’è un piccolo rito di evocazione da celebrare, un aneddoto da raccontare, una collana di domande destinate a restare nell’aria.

Ma il pupazzo, è presto evidente, non è altro che l’attore bambino, il fanciullino che ancora custodisce il fuoco dentro l’uomo e con il quale costui non ha mai smesso di fare i conti. Dà i brividi vederlo chiudere il fantoccio nella cassa, inchiodare con rabbia il coperchio: «Adesso sei lì, ci resti. Non posso avere sempre un marmocchio addosso. Sono un adulto, io. Basta piangersi addosso!» E l’adulto ora è un attore, un artista che «si occupa del mondo, dei problemi veri, delle forme». Con cinismo e autoironia, si lamenta di recensori inesistenti o incompetenti, distratti o pieni di pregiudizi, ironizza amaramente su organizzatori e assessori. Quando si renderà conto di essere in balia di inutili rancori, tornerà a schiodare la bara: «Senza di te non ce la faccio. Arrivo, arrivo, scusa. Non sei soffocato? Ci sei ancora? Ti vergogni di me? Sapevi che saresti diventato cosi? Sapevi che saresti diventato vecchio? Ti ricordi dove volevi andare? Ti saresti immaginato tutto questo? Che saresti arrivato al capolinea?» Questa riflessione circolare sull’infanzia e sulla vecchiaia è un’altra costante del teatro di Brie che qui trova la più compiuta espressione.

Dove vuole arrivare? A far emergere in ogni spettatore la sempre personale e differente esperienza di figure quali l’abbandono, l’infanzia, il livore, la fratellanza. A far riconoscere a ciascuno, alla luce dell’arte, un brandello della propria esistenza. A farci tornare a noi stessi come da un esilio, dalla lontananza del tempo che ha scavato rughe sul nostro volto come trincee contro i sentimenti.

Il ritmo è incalzante. Brie attraversa le varie scene con la sprezzatura di chi ne conosce ragioni, meccanismi ed effetti, a volte perfino con il distacco tecnico di chi ne stia saggiando gli esiti dopo averle modificate di posizione, segno, misura o intensità. Lo spettacolo, infatti, è anche un fitto montaggio di elementi provenienti dal ricco repertorio del regista e dell’attore. Un mosaico di micro-partiture fatte di equivalenze formali, correlativi oggettivi, ribaltamenti di prospettive. Il baule dell’esule diventa il banco di scuola del bambino che diventa la sua bara che ridiventa la sua culla. I libri disposti a terra sono i passi di un itinerario di avvicinamento al padre morente e insieme di iniziazione al teatro. Un linguaggio sempre chiaramente decifrabile anche dallo spettatore meno avveduto proprio per la precisione della sua sintassi, per la riconoscibilità di uno stile che ha fatto scuola anche in Italia. Ed è un peccato che i grandi teatri della Penisola si stiano lasciando scappare le molte occasioni di incontrare questo maestro della scena, sempre più impegnato in America Latina eppure ancora disposto a cercare il proprio pubblico anche da noi (e a trovarlo, ogni volta).

Tag: Cesar Brie (8)

Scrivi un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.