Stelle fisse | Giorgio Strehler

La rivoluzione teatrale del Piccolo Teatro nello sguardo di un sedicenne

I miei genitori, appassionati di teatro, più volte mi hanno raccontato quando, appena sposati e trasferiti da Napoli a Milano, sono andati al Teatro Manzoni, quello di piazza San Fedele, alla prima milanese dei Sei personaggi in cerca d’autore. Era fine settembre 1921 e, dai loro racconti, mi pareva di intuire che nel sottofondo di quello spettacolo ci fosse l’intenzione di capovolgere il giudizio del pubblico romano che aveva accolto molto male quella strana commedia. E la battaglia si era conclusa con un “successo trionfale”. Nel seguire i loro racconti, mi pareva di intuire che erano stati proprio loro, i miei genitori, a decretare quel successo che avrebbe dato grande fama a Pirandello.

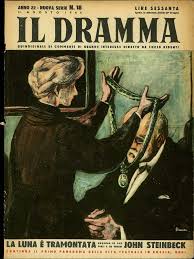

Niente di strano, dunque, se nel 1947, alle prime avvisaglie della possibile creazione di un Piccolo Teatro della città di Milano, mia mamma cominciasse a parlarmene, dando subito per scontato che noi due avremmo preso parte a quello straordinario evento. Avevo sedici anni, e l’anno precedente avevo avuto la mia prima esperienza teatrale, collaborando, in misura molto modesta, allo spettacolo La luna è tramontata della Compagnia di Ruggero Ruggeri. Forse, ma non lo ricordo, nei mesi successivi sono stato a qualche altro spettacolo teatrale di prosa, ma ricordo con certezza che all’argomento teatro ero molto interessato, e quando finalmente il Piccolo divenne una realtà – grazie alla determinazione di Paolo Grassi e Giorgio Strehler, e all’appoggio fondamentale del sindaco Antonio Greppi, quello che si stava dando da fare per una rapida ricostruzione della Scala – la mamma decise che agli spettacoli di quel teatro ci saremmo abbonati. E, tanto per cominciare, in un giorno imprecisato del maggio 1947, siamo andati ad assistere all’Albergo dei poveri.

Niente di strano, dunque, se nel 1947, alle prime avvisaglie della possibile creazione di un Piccolo Teatro della città di Milano, mia mamma cominciasse a parlarmene, dando subito per scontato che noi due avremmo preso parte a quello straordinario evento. Avevo sedici anni, e l’anno precedente avevo avuto la mia prima esperienza teatrale, collaborando, in misura molto modesta, allo spettacolo La luna è tramontata della Compagnia di Ruggero Ruggeri. Forse, ma non lo ricordo, nei mesi successivi sono stato a qualche altro spettacolo teatrale di prosa, ma ricordo con certezza che all’argomento teatro ero molto interessato, e quando finalmente il Piccolo divenne una realtà – grazie alla determinazione di Paolo Grassi e Giorgio Strehler, e all’appoggio fondamentale del sindaco Antonio Greppi, quello che si stava dando da fare per una rapida ricostruzione della Scala – la mamma decise che agli spettacoli di quel teatro ci saremmo abbonati. E, tanto per cominciare, in un giorno imprecisato del maggio 1947, siamo andati ad assistere all’Albergo dei poveri.

Lo ripeto, non era la prima volta che entravo in un teatro, e questo, per di più, era un teatro brutto e scomodo, niente da paragonare con l’accogliente comodità del Teatro Nuovo dove avevo visto e ascoltato Ruggeri. Ma subito, e in parte in un modo misterioso, il Piccolo di via Rovello divenne il mio teatro. Forse perché si chiamava “piccolo” ed era vicinissimo a casa mia – anche la Scala era vicinissima, e anzi, ancor più vicina, ma era un “monumento”, per di più inaccessibile; forse perché era nato in un luogo per molti aspetti assurdo – una sala comunale che era anche stata il Broletto, un cinema di terza visione, in un palazzo storico ferito dalla tragica presenza della Legione Ettore Muti; forse perché era il risultato di una lotta senza quartiere contro chi non lo voleva, e al termine della lotta i promotori erano diventati dei piccoli grandi eroi agli occhi dell’entusiasta sedicenne – Grassi e Strehler, Strehler e Grassi… Ma soprattutto, quello che vedevo, quello che ascoltavo era profondamente diverso dall’idea che, fino a quel momento, mi ero fatta del teatro. Fino a quel momento, il teatro era qualcosa che gravitava attorno a un capocomico, e che prendeva vita solo dai gesti, dal prestigio, dalla voce di un grande attore, come era Ruggeri, una voce e una recitazione che dominavano la scena (anche se, in qualche momento, mi suscitavano ilarità). Un attore che, nel momento in cui entrava in scena, veniva applaudito, quasi a segnalare che in realtà la commedia iniziava in quel momento, e il resto contava poco.

L’albergo dei poveri (1947), regia di Giorgio Strehler (foto Claudio Emmer)

Giorgio Strehler nell’Albergo dei poveri (1947) (foto Claudio Emmer)

Ora, invece, entravo in una realtà totale e magica, anche se sospesa, e in cui non distinguevo l’artificio; o meglio, sentivo che l’artificio era messo al servizio di un’idea, e non di una voce. E l’idea, per me attento liceale appassionato soprattutto di teatro scritto, aveva a che fare con il concetto di lezione. Andavo a teatro, al Piccolo, come sarei andato ad ascoltare un famoso e coinvolgente conferenziere, ed ero molto attento ad assimilare quello che mi veniva spiegato attraverso la magia del palcoscenico. In quell’Albergo dei poveri del 1947 c’erano in scena non meno di dieci attori che io non riconoscevo – o meglio, che non sentivo il desiderio di riconoscere, perché altro non erano che gli abitanti di quello spaccato di baracca o rifugio o quasi spelonca impegnati in terribili lotte di sopravvivenza e di morte. In quella quasi totale sospensione del dubbio in cui mi ero trovato immerso, ho riconosciuto un solo attore, quello con la fisarmonica – “E’ Strehler”, ho detto alla mamma che era vicino a me – e sono stato incerto se considerarlo un errore o una diabolica astuzia registica perché era l’unico, in quel mondo in dissoluzione, a portare una luce di speranza.

Antonio Battistella ed Elio Jotta nelle Notti dell’ira (1947) (foto Giuseppe Signorelli)

L’Albergo dei poveri non lo conoscevo, e avevo solo qualche vaga informazione su Gorkij. Ma nelle poche settimane che mi separavano dal secondo spettacolo del Piccolo, mi ero diligentemente letto Le notti dell’ira di Salacrou. Ero insomma bene informato, quando all’inizio di giugno mi sono seduto al solito posto in balconata. Ed ero preparato anche perché gli anni di guerra mi erano ben presenti, e non soltanto la paura dei bombardamenti, ma anche i pericoli, le ansie che attanagliavano ebrei, antifascisti e renitenti alla leva della Repubblica Sociale. Ed è stata, in parte, una delusione. Avevo immaginato qualcosa che affrontasse il problema della lotta per la riconquista della libertà con qualche frammento di guerra civile, e invece avevo davanti il problema molto personale della delazione, del tormento psicologico generato dallo stimolo a difendere il proprio anche a costo di danneggiare l’altro. Insomma, immaginavo più lo squallido e oppressivo paesaggio ferroviario che non il tinello di una casa borghese, le due ambientazioni che, grazie a un sofisticato gioco di luci, convivevano e si alternavano nel corso della commedia. E così, un po’ deluso dall’impostazione della recitazione, ho guardato le scene – Gianni Ratto, un nome che ormai avevo cominciato ad affiancare a quello di Strehler – e sulle scene ho cominciato a ritagliare i personaggi, voglio dire gli attori: Marcello Moretti e Antonio Battistella e Lia Zoppelli, ma soprattutto Gianni Santuccio e Lilla Brignone.

Uno dei bozzetti di Gianni Ratto per Il mago dei prodigi (1947)

Con maggiore coscienza della complessità dello spettacolo teatrale, mi sono messo ad aspettare il terzo incontro. Già da qualche anno mi ostinavo a leggere Euripide nella scomoda traduzione di Ettore Romagnoli – ma che fascino avevano quei sette volumi zanichelliani con le incisioni di Adolfo De Carolis – e mi ero fatto la convinzione che soltanto nell’antico avrei trovato un totale appagamento.

E “antico”, per me, era anche Calderón de la Barca, di cui era annunciato, per l’inizio di luglio, Il mago dei prodigi. Avrei voluto fermare Strehler, e dirgli “No, non il Mago dei prodigi, fai l’Alcalde di Zalamea, c’è la faccenda dell’autorità, dell’onore di una donna che non conta se è minacciato da un nobile”, mi pareva molto più interessante di quell’argomento infarcito di teologia e filosofia. Ma lo spettacolo era affascinante, con Elena Zareschi che riusciva a dare credibilità a Giustina e alla sua ossessiva rinuncia all’amore.

Elena Zareschi e Gianni Santuccio nel Mago dei prodigi (foto di Claudio Emmer)

Era il principio di luglio 1947, e stavo cominciando a pensare che di lì a poco, verso la fine del mese, e ormai in vista delle vacanze d’estate, il Goldoni in programma – Arlecchino servitore di due padroni – sarebbe stato piacevole, e niente di più. Un autore che avevamo studiato a scuola, e che non godeva di una grande fama in quei primi anni di dopoguerra. Quindi mi preparavo a uno spettacolo, per così dire, riposante: riposante per gli attori, che avevano tanto lavorato in quei tre mesi, per il regista che ormai doveva essere a corto di idee, e anche per lo scenografo e la costumista, Ebe Colciaghi, un altro nome che ormai avevo imparato da associare all’attività del Piccolo.

Sono partito da Pirandello, da quei sei personaggi che, nella loro novità, mettevano fine al teatro di parola, e sono arrivato al vetusto Truffaldino trasmigrato in Arlecchino: ed è stata una rivoluzione.

Marcello Moretti in Arlecchino servitore di due padroni (foto Giuseppe Signorelli)

Faceva molto caldo a Milano nel luglio 1947, tanto è vero che Orio Vergani, sul “Corriere d’Informazione”, spiegava agli attoniti lettori che la sala del Piccolo Teatro era accogliente come un vagone lasciato a lungo ad abbrustolire al sole.

Gli attori poi, avvolti nei sontuosi costumi seicenteschi creati da Ebe Colciaghi per il Mago dei prodigi di Calderón, erano oppressi da una traspirazione talmente abbondante da mettere in forse la qualità della prestazione. Era l’8 luglio, e chissà il caldo del giorno 24 di quello stesso luglio infuocato, quando al Piccolo sarebbe andato in scena Arlecchino servitore di due padroni.

Avevo studiato Goldoni, avevo letto qualcosa, ascoltato La locandiera alla radio, e me n’ero fatto l’idea, come posso dire, di qualcosa un po’ melenso, come un minuetto di Boccherini suonato davanti al Caffè Quadri.

Ed ero pronto a questo: dopo tre spettacoli molto impegnativi in un mese e mezzo, pensavo che il quarto e ultimo della stagione sarebbe stato tutto riposo.

Era invece una rivoluzione: scattante, senza un attimo di respiro, addirittura assillante, e talmente insolito che Orio Vergani – ancora lui – l’aveva trovato complicato come Il Trovatore o, peggio, La forza del destino.

Lui sentiva il caldo; io no.

Arlecchino servitore di due padroni (1947)

Arlecchino servitore di due padroni (1947): Marcello Moretti, Elena Zareschi e Antonio Battistella

Ero stato stregato da Marcello Moretti che, con la maschera dipinta sul viso, recitava con tutte le parti del corpo.

Provavo qualche turbamento nell’osservare i lunghi stivali neri di Elena Zareschi in abiti maschili.

Trovavo affascinante perfino Anna Maestri nelle insinuanti mosse di Smeraldina…

Ma soprattutto ero quasi sopraffatto dal vorticoso meccanismo che sembrava dovesse esplodere nel poco spazio a disposizione e invece funzionava a meraviglia proprio perché era compresso come fosse in una scatola magica.

Una rivoluzione. E mentre in altri teatri milanesi si poteva scegliere fra Gandusio, Baseggio, la compagnia Calindri-Solari-Sabbatini, o Cento di queste donne di Macario, in via Rovello agiva un teatro

“che, con i suoi attori, ritornava alle fonti primitive di un avvenimento scenico dimenticato […], e indicava un cammino di semplicità, di amore e di solidarietà ai pubblici contemporanei”.

Un cammino, scriveva Strehler nel 1954. Io invece lo chiamavo un progetto, così sentivo la programmazione del Piccolo in quello scorcio degli anni Quaranta, che mi hanno fatto conoscere l’Uragano di Ostrovskij, Riccardo II e la Bisbetica domata di Shakespeare, il Gabbiano di Cechov, La famiglia Antropus di Thronton Wilder, Gente nel tempo di Ivo Chiesa, Il piccolo Eyolf di Ibsen.

Lilla Brignone e Gianni Santuccio nei Giganti della montagna (foto Giuseppe Signorelli)

Ho lasciato da parte I giganti della montagna di Pirandello e Delitto e castigo di Dostoevskij. Il primo, incompleto, l’ho visto come un esperimento di regia, con gli attori che si apprestano a recitare, un rituale che è stato poi riutilizzato da Strehler in un successivo allestimento dell’Arlecchino, con gli attori sempre presenti in scena, anche quando non erano in azione. Sono rimasto disorientato da quei Giganti, non avevo la preparazione per affrontare un teatro infarcito di simboli. Mi sono invece entusiasmato per Delitto e castigo, e mi è sembrato un percorso da non abbandonare, afflitto come sono da un condizionamento didascalico: i grandi classici della letteratura messi in scena. Ma Strehler non la pensava così.

Gli anni Cinquanta sono stati inaugurati il 18 gennaio da La parigina di Henry Becque e, malgrado la raffinata esecuzione, il gioco degli amanti messo in atto da Clotilde du Mesnil non era faccenda da interessare l’ormai diciassettenne spettatore, assetato di “cultura”. Che gli venne fornita subito dopo da Riccardo III di Shakespeare, e all’inizio del 1952 da Casa di bambola di Ibsen. C’erano stati, e ci sarebbero stati ancora molti altri spettacoli forse di maggior rilievo, ma quella Casa di bambola mi ha particolarmente colpito. Ogni volta che ci ripenso, mi pare di vedere Lilla Brignone e Gianni Santuccio con un binocolo rovesciato, piccoli e insignificanti, in un spazio troppo ampio per la loro piccola esistenza borghese: forse l’effetto deformante del titolo o, più ancora, una invenzione della regia che aveva trasformato quei pochi metri di palcoscenico in uno spazio opprimente per la sua vastità.

La trilogia della villeggiatura: Sergio Fantoni e Valentina Fortunato (foto Bernardi)

L’idillio è durato un decennio, con almeno un trentina di incontri (indimenticabile la Trilogia della villeggiatura nel 1953), fino a quando è arrivato Brecht. Non L’opera da tre soldi (1956), che ho sentito soprattutto come una creazione musicale di Kurt Weill, e in qualche modo ha ripetuto i fasti dell’Arlecchino; ma il Brecht didascalico dell’Anima buona di Sezuan (1958), di Schweyk nella seconda guerra mondiale (1961), dell’Eccezione e la regola (1962) e soprattutto di Vita di Galileo del 1963: mi sono ritrovato in un’aula scolastica, di fronte a un docente molto colto e informato, ma incapace di entusiasmarmi. Forse anche a causa della traduzione, opera di un funzionario della Rai, Emilio Castellani. Da parte di Strehler, quello con Brecht era un incontro inevitabile, programmato da tempo, ma l’ho sentito come un tradimento. L’ascolto attivo delle prime dieci stagioni si è trasformato in un rapporto preconfezionato, dove il “regista” Strehler poteva trovare maggiore spazio, ma era venuto meno alla sua funzione di guida – così come l’aveva sentita il sedicenne del 1947.

Vita di Galileo (foto Mario Mulas)

Ma il regista si è riservato qualche tocco di genialità, come alla fine del Galileo. Brecht aveva previsto che il dramma si chiudesse alla scena xv, in uno sperduto borgo italiano, dove Andrea, il giovane allievo di Galileo, risponde a un ragazzino che gli chiede se è vero che le Streghe possano volare. No, gli risponde Andrea, l’uomo è troppo pesante, non esiste una macchina in grado di volare; non ancora; forse un giorno esisterà. “Non si può dire. Davvero: siamo solo al principio”. Sono le ultime parole del Galileo.

Ma Strehler elimina il quadro xv, e termina con il xiv: Galileo, mentre mangia, chiede alla figlia Virginia “Non hai pensato chi può aver mandato le oche?”. La figlia non lo sa; Galileo aggiunge: “Com’è la notte?”, e Virginia, alla finestra: “Chiara”. Buio su questo micro dialogo che ci rimanda all’Apologia di Socrate. Una chiusa che esalta l’accesa emotività del teatro di regia, e contraddice i freddi meccanismi del teatro epico.

E così, anche perché ormai immerso in una assillante e ventennale attività editoriale, ho abbandonato il Piccolo, e ho ritrovato lo Strehler che ho amato come regista di opere, immergendomi nell’odore salmastro del Simon Boccanegra (1979), nell’aia padana di Falstaff (1980), nelle lucide e spettrali colonne di Lohengrin (1981), sempre con la collaborazione dello scenografo Ezio Frigerio.

Falstaff (1980)

Qualche anno dopo ho incontrato il famoso regista, ma non posso dire di averlo conosciuto bene. La prima volta è stato nella primavera del 1986, quando il Piccolo Teatro ha organizzato una serie di incontri per studiare la drammaturgia di due testi, il romanzo Igne Migne di Alessandro Campanelli e lo studio Il formaggio e i vermi di Carlo Ginzburg, incontri ai quali partecipavo con Lamberto Puggelli, Guido Davico Bonino, Dario Del Corno, e l’autore di Igne Migne. In occasione della prima seduta, Strehler è venuto a salutarci e ha scambiato qualche parola con noi. Lo studio si è poi concluso con la messa in prova di Igne Migne, che è andato in scena il 10 aprile 1987 con la regia di Puggelli.

In quanto a me, mi sono dedicato al libro di Ginzburg, e ne ho ricavato una commedia in due atti intitolata Menocchio. Il copione l’ho consegnato a Strehler, e in quell’occasione abbiamo un po’ parlato, con la confidenza un po’ forzata che lui sapeva imporre. Dopo qualche mese, il regista mi ha restituito il testo della commedia con qualche parola di apprezzamento, informandomi che avrebbe suggerito di farla mettere in scena al Piccolo, con la regia di Puggelli. Per qualche settimana ho vissuto in una grande tensione emotiva – una mia commedia al Piccolo! – ma il progetto è sfumato. Ricordo che Puggelli mi ha informato della rinuncia con una telefonata che mi ha raggiunto a Trieste, dove mi trovavo in quel momento, e per qualche tempo non ho potuto fare a meno di associare quella città – la città dove cento anni fa era nato Strehler – a una sconfitta che mi ha molto intristito.

Ma torno al momento in cui Strehler, restituendomi il copione, ha aggiunto qualche parola: “Tu, Eduardo, sei un poco saturnino”. Avrei dovuto chiedergli, forzando un poco quella confidenza che non mi veniva spontanea: “Giorgio, ma in che senso?” o qualcosa del genere, ma non l’ho fatto, e ancora oggi, dopo tanti anni, mi domando cosa abbia voluto dire: malinconico, triste, portato all’isolamento? Voleva iscrivermi alla razza infelice dei poeti che non sanno che piangere, ipotizzata da Montale? E poi, si riferiva a me, o alla mia commedia?

Non ci sarà una risposta. Comunque, e per fortuna, Strehler, quello vero, l’avevo già incontrato, quaranta anni prima.

Tag: Giorgio Strehler (17), PiccoloTeatro (37), regia (15), Stelle Fisse (21)