Giochi tragici

L'intervento al convegno “Il dramma antico sulla scena contemporanea”, 20-21 maggio 2015, Palazzo Vermexio, Siracusa (con qualche aggiornamento)

Il ponte tra l’anacronistico teatro contemporaneo, il teatro come ‘arte del teatro’, e il teatro del futuro sarà – credo – da un lato, l’ulteriore, decisivo sviluppo della messinscena teatrale intellettuale, anti-naturalistica, impegnata nella riflessione filosofica, dall’altro, invece, lo sviluppo di forme reciproche di contatto diretto tra la scena e la platea, la graduale metamorfosi dello spettacolo, che rimarrà sempre meno ‘rappresentazione’ (rappresentazione della storia agli spettatori da parte degli attori), mentre comincerà sempre più a diventare ‘dialogo’ (dialogo tra scena e platea, naturalmente sul materiale dell’azione scenica).

(Jerzy Grotowski, 1959)

Negli ultimi anni, come spettatore teatrale, sono stato sempre più spesso testimone da un lato di lavori che prevedevano e promuovevano la partecipazione e il coinvolgimento del pubblico; dall’altro di progetti di teatro sociale e di comunità.

In diversi casi gli artefici di questi meccanismi hanno preso spunto da testi tragici (dalla tragedia greca a Shakespeare), in altri hanno affrontato tematiche o problematiche affini a quelle esplorate dalla tragedia antica.

Che cosa succede al tragico in queste situazioni di teatro partecipato?

Proverò a esaminare alcune forme di eventi performativi, alcuni spettacoli ed eventi spettacolari o parateatrali, più o meno noti, che si discostano dal dispositivo classico attraverso il coinvolgimento dello spettatore, il superamento della scatola scenica o la creazione partecipata, e che in varia misura si confrontano con la tragedia o con il tragico. Questa prima ricognizione non pretende certo di essere esaustiva, limitandosi a individuare alcuni snodi e scarti che possano fornire qualche spunto di riflessione.

Hermann Nitsch, Orgien-Mysterien Theater

(1962-)

Il primo riferimento, quasi obbligato, è il ritorno al rituale promesso dall’Orgien-Mysterien Theater dell’azionista viennese Hermann Nitsch all’inizio degli anni Sessanta: una successione di gesti e azioni di forte significato simbolico, centrata sullo sventramento di un agnello crocifisso in scena e priva di una vera e propria narrazione. Nelle serate dell’Orgien-Mysterien Theater erano possibili diverse azioni comuni tra attori e spettatori. Potevano per esempio “cospargersi reciprocamente di sangue, sguazzare nell’acqua sporca, nel sangue e in altri liquidi, camminare a piedi nudi sulle interiora o sulle feci o maneggiarle e sventrare insieme l’agnello. Alla fine celebravano insieme un pasto a base di carne e vino”.

Allo spettatore si offriva una scelta fondamentale: partecipare al rito o limitarsi ad assistere, diventare attore o restare spettatore. Ma quel è l’effetto di questa partecipazione?

Queste azioni sortivano contemporaneamente due effetti. Da una parte, facevano sorgere, per la durata dell’azione collettiva, una comunità composta da questi individui riuniti in modo accidentale, i quali, davanti agli occhi degli altri spettatori, osavano infrangere dei tabù vigenti. Dall’altra, operavano in questo modo una trasformazione del singolo individuo che le eseguiva: rendevano possibile per lui l’esperienza del limite fino a questo momento preclusa e che conduceva all’”eccesso”, causando così la sua catarsi, cioè il ricongiungimento di esperienza corporea e processo di simbolizzazione. Il pasto collettivo a base di vino e carne rinnovava e affermava la comunità degli individui che si erano purificati in questo modo.

(Erika Fisher-Liske, Estetica del performativo. Una teoria del teatro e dell’arte, Carocci, Roma, 2015, p. 96)

The Performance Group, Dionysus in 69

Regia di Richard Schechner (1968)

Le Baccanti allestite da Richard Schechner in un garage di New York sono state ampiamente studiate e discusse. La serata prevedeva diverse occasioni di coinvolgimento dello spettatore, con vari effetti sullo svolgimento dello spettacolo.

Sono tornato. Ora, quelli tra voi che credono a quello che vi ho appena detto, cioè che io sono un dio, passeranno una serata strepitosa. Gli altri… siete nei guai. Per un’ora e mezza sarete fuori di voi. Quelli che mi credono, possono unirsi a noi e fare quello che stiamo per fare. Una celebrazione, un rito, una prova, un’estasi. Una prova, vuol dire che dovete superarla. L’estasi è quello che vi capiterà una volta che l’avete superata.

(William Finley come Dionysus, citato in Edith Hall, Fiona Macintosh e Amanda Wringley (cur.), Dionysus Since 69. Greek Tragedy at the Dawn of the Third Millennium, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 49)

Dioniso offre allo spettatore due opzioni: accettare il dio, oppure rifiutarlo… a suo rischio e pericolo. Uno degli obiettivi dello spettacolo era il superamento della barriera che separa l’attore dallo spettatore, attraverso meccanismi di confronto e partecipazione. Il processo era facilitato da uno spazio non tradizionale, un vecchio garage dove non c’erano sedie o poltrone, ma solo strutture di legno – soppalchi, torri, pedane – a disposizione sia degli interpreti sia del pubblico, che poteva circolare liberamente in tutto il locale. La prima scena era fondata su un gesto iniziatico, quando gli spettatori venivano introdotti a uno a uno dagli attori nell’insolito ambiente del Performing Garage. Poco dopo, si apriva uno spazio alla partecipazione attiva dello spettatore, con il “rituale della nascita”. Spiega Richard Schechner:

Visto che l’obiettivo dello spettacolo era far riconoscere la divinità di Dioniso, anche gli spettatori potevano partecipare, così pensavamo, a questo percorso di conoscenza e rivelazione. Anche se poi in pratica il gruppo ha poi dovuto quasi tutti i tentativi di coinvolgere lo spettatore, con una eccezione, la danza estatica all’inizio dello spettacolo, subito dopo la “nascita” di Dioniso.

(ivi, p. 55)

Nel corso della danza, “gli spettatori potevano spogliarsi e prendere parte allo spettacolo; potevano restituire le carezze se gli attori li invitavano a toccarli” (ivi, p. 69). In una seconda danza rituale, il gruppo degli attori si divideva in due parti: una interagiva con il pubblico, l’altra no. Per il Performance Group, lo spettatore doveva essere coinvolto in maniera democratica, paritetica: si trattava di “entrare a far parte di una performance da eguali” e “seguendo un modello democratico”. Questo atteggiamento ingenuo creò qualche problema, come evidenziò lo stesso teorico dell’Environmental Theatre:

Via via che il pubblico si familiarizzava con questi momenti in cui poteva interagire liberamente con gli attori, il Gruppo perdeva via via il controllo dell’evento teatrale. Con frequenza sempre maggiore, gli spettatori si mettevano a flirtare con gli attori, cercavano di parlare con loro o addirittura cercavano di farseli. Finché restava un esperimento, la carezza andava bene. Se però la carezza veniva inserita in uno spettacolo piuttosto noto, che attirava turisti culturali e diversi fanatici dell’epidermide, senza dimenticare quei rispettabili spettatori che però ritornavano più di una volta a vedere lo spettacolo, la cosa diventava pericolosa, contraddittoria, ingestibile.

(citato in Dionysus Since 69, cit., p. 56)

Commenta Erika Fischer-Liske:

Nonostante le strategie di messinscena che abbiamo descritto mirassero a trattare gli spettatori come co-soggetti, come “eguali”, questi si presero spesso libertà tali da degradare il performer a oggetto: le performer si sentirono sesso violate, quasi prostitute.

(Fisher-Liske, cit., p. 73)

Nel corso dello spettacolo, si metteva in atto un ulteriore potenziale meccanismo di coinvolgimento dello spettatore, o meglio della spettatrice. Con il procedere delle repliche, l’attore che interpretava il ruolo di Penteo, oggetto di una pesante umiliazione fisica e psichica da parte degli altri attori, iniziò a manifestare crescenti segni di stress. Gli altri membri del gruppo colsero il suo disagio e cercarono di porvi rimedio. La compagnia decise che era opportuno offrirgli una possibilità di salvezza. Se, nel corso del dialogo-scontro tra Dioniso e Penteo, una spettatrice fosse stata disposta a far l’amore con lui, “qui e ora”, davanti a tutto il pubblico, lo spettacolo sarebbe finito e il dio sarebbe stato sconfitto. Una soluzione del genere sembrava “assurda”, improbabile: “questa novità cambiava la soluzione prevista del confronto tra i due personaggi, trasformandola in un gioco con una posta molto alta”. Quasi tutte le sere, nel momento fatidico una spettatrice si avvicinava a Penteo offrendogli il proprio aiuto, o almeno solidarietà, ma poi se ne tornava al suo posto. Solo in un’occasione il copione venne sconvolto: una ragazza si avvicinò a Penteo e lo convinse a uscire con lei fuori dal teatro. Non si sa che cosa sia accaduto tra loro, ma quella sera lo spettacolo venne sospeso (Dionysus Since 69, cit., p. 70).

Il finale di Dionysus in 69, come la danza iniziale, trasformava gli spettatori in una sorta di coro, quando il dio finalmente riconosciuto guidava fuori dal teatro, per le strade della città, il corteo dionisiaco composto di attori e spettatori.

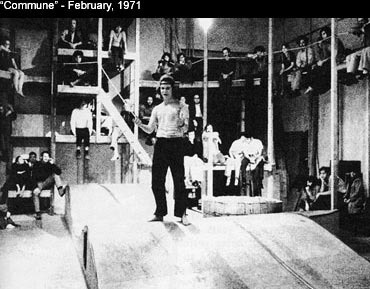

Lo spettacolo successivo del Performance Group utilizzava un meccanismo di coinvolgimento più sofisticato. Commune (1970-72) era centrato intorno a un terribile episodio della guerra del Vietnam: l’uccisione degli abitanti del villaggio di My Lai da parte di una pattuglia di marines.

Ogni sera venivano selezionati 15 spettatori, per rappresentare gli abitanti del villaggio, trasformandoli quindi in attori, o in coro. Di solito, racconta Fisher-Liske, “gli spettatori seguivano alla lettera le istruzioni, ma vi erano anche taluni che si opponevano”. In quel caso uno degli attori si toglieva la camicia con un gesto simbolico, spiegando:

Mi tolgo la camicia per farvi capire che la performance è sospesa. Voi avete le seguenti possibilità di scelta. Uno, potete entrare nel cerchio e in questo caso la performance continua. Due, potete trovare qualcuno in sala disposto a prendere il vostro posto. Se questo accade, la performance riprende. Tre, potete rimanere dove vi trovate. In questo caso la performance rimane sospesa. Quattro: potete andare a casa e la performance continuerà senza di voi.

(p. 74)

Lo spettatore prescelto non poteva restare passivo. Era costretto a fare una scelta che aveva conseguenze anche sugli altri spettatori e sull’evoluzione spettacolo. Doveva prendersi la responsabilità della propria azione di fronte a sé stesso e agli altri.

Teatro del Lemming, Edipo. Tragedia dei sensi per un solo spettatore

Regia di Massimo Munaro (1997)

Un altro esempio paradigmatico e assai studiato è l’Edipo per un solo spettatore del Teatro del Lemming, basato – come spiega il regista Massimo Munaro, su

un’idea semplice e sconcertante: un lavoro teatrale sul mito di EDIPO per un unico spettatore, solo e bendato nel corso dell’accadimento – allo spettatore sarebbe stato affidato un ruolo drammaturgico, quello dello stesso protagonista: Edipo.

(Massimo Munaro, Edipo. Tragedia dei sensi per un solo spettatore, Titivillus, Corazzano, 2010, p. 18)

Nel prologo, una “figura oracolare” dà alcune istruzioni allo spettatore, già immerso nella semioscurità:

Se hai un orologio devi toglierlo

Se hai delle catenine o degli anelli…

sarebbe meglio toglierli

(…)

I capelli… sarebbe meglio scioglierli

Infine, l’ultima cosa… le scarpe: devi toglierle.

Entrerai scalzo.

(p. 41)

Questo primo rituale iniziatico porta l’ospite fuori dal tempo (via l’orologio) e l’avvicina al personaggio di Edipo e al suo nome (i piedi nudi). Un Angelo/Antigone lo accompagna nella stanza successiva, dove incontra una figura vestita di nero e bendata (L’Oracolo/Padre), che passa la propria benda sugli occhi dello spettatore. Da quel momento – e per l’intero spettacolo – lo spettatore-Edipo sarà cieco, anticipando il destino dell’eroe, e perdendo al contempo il suo status di “spettatore”: nel corso di questa esperienza, lo spectator non vedrà più nulla e verrà in qualche modo “agito” dagli attori. Ovviamente la perdita di un senso (in questo caso la vista, e con essa la consapevolezza dello spazio) tende ad acuire gli altri sensi (in particolare l’olfatto, eccitato da una attenta partitura di odori e aromi, e il tatto, attraverso la manipolazione di oggetti e di corpi, ma anche il costante contatto dei piedi scalzi con il suolo). Allo stesso tempo, i ruoli si sono invertiti: se lo spettatore diventa attore (e dunque interiorizza anche la separazione tra il proprio Io e il personaggio di Edipo, in una costante dialettica interiore), gli attori diventano spettatori della sua performance, e delle sue reazioni.

Non ci interessa (…) sottolineare il capovolgimento del rapporto attore-spettatore, visto che colui che si trova a incarnare Edipo sarà proprio lo spettatore e ad essere testimoni della sua tragedia saranno gli attori. Quanto rimarcare l’atto di fusione, direi meglio, di dispersione nell’evento che questa esperienza provoca quasi inevitabilmente.

(p. 37)

Da quel momento, lo spettatore vive il destino di Edipo: affonda il coltello in un corpo umano (l’omicidio del padre), giace con la madre (è oggetto delle attenzioni sensuali delle attrici, mentre una voce legge l’inizio della Recerche), viene condotto verso la rivelazione finale della propria colpa, incontra la Sfinge. Quando finalmente gli verrà tolta la benda che l’accecava e riaprirà gli occhi, “si troverà da solo in una stanza completamente vuota. Luce di candela. Davanti a sé uno specchio. La sua immagine riflessa. La risposta dell’enigma”.

A quel punto gli viene posta un’ultima alternativa: deve scegliere se seguire una figura vestita di bianco, che “lo farà ridiscendere subito, conducendolo al ‘ritorno e l’esilio’”; oppure la figura vestita di nero e incappucciata, che “lo porterà all’ultima stanza. Ma questo lo spettatore, a cui in ogni caso è affidata la scelta, non può saperlo”.

Il lavoro nasce esplicitamente come riflessione sul tragico:

Edipo come esempio supremo del Tragico. A partire da Aristotele la tragedia di Sofocle fu considerata non solo il suo capolavoro ma il modello insuperato dell’arte tragica. Ora se la Tragedia si pone come forma costitutiva e originaria del Teatro, rivolgersi ad essa implica per noi necessariamente un ripensamento del teatro a partire dalla sua origine: sacra, politica, agonistica.

(dal diario di lavoro di Massimo Munaro, ottobre 1996, p. 19)

La strategia consiste nello “scardinare ogni possibile difesa dello spettatore” (p. 37) attraverso la destabilizzazione del suo quadro percettivo, costruendo un dispositivo che contraddice quello del teatro classico e infrange diversi tabù sociali e teatrali.

Se in Edipo scorgevamo l’eroe tragico della conoscenza (l’eroe che vuol conoscere la verità su di sé costi quel che costi), la katastrophé (il rivolgimento, la soluzione percettiva), l’abbandono corporeo al mondo dei sensi, era dunque la via maestra.

(p. 29)

Trattandosi di una tragedia, l’obiettivo è la catarsi. O almeno la catarsi è l’effetto finale, a giudicare dalle reazioni degli spettatori nell’incontro con cui si conclude il percorso di chi segue la figura vestita di nero.

Finalmente una figura di donna (la stessa che lo aveva introdotto all’inizio) gli fa cenno di avvicinarsi e lo abbraccia fortemente, come per un ultimo saluto di congedo.

(…)

L’abbraccio finale ha per molti un effetti potentemente catartico, riconciliatorio. Naturalmente c’è anche chi rimane ancora piuttosto sulle sue, ma più spesso le persone abbracciano la loro Antigone con una forza e una violenza straordinarie. Ci si aggrappano. L’abbraccio finale è quasi la cartina di tornasole di tutto lo spettacolo. Molti lo sentono come una vera e propria necessità personale e, dopo tutto quello che hanno vissuto, lo vivono come letteralmente ristrutturante. Qualcuno, al contrario, rifiuta proprio quest’ultimo abbraccio.

(pp. 70-71, corsivo nell’originale)

Dopo una serie di repliche, gli attori-spettatori del Lemming scoprono che, aldilà delle differenze soggettive, esistono “delle condizioni comuni e delle reazioni generali simili ad ogni stimolo proposto” (p. 30). Paradossalmente un’esperienza solitaria, intima, segreta, produce nei singoli individui reazioni simili, anche se non si crea una reale comunità, ma si testa solo un campione sociologicamente significativo.

Motus, Alexis. Una tragedia greca

Regia di Enrico Casagrande (2010)

Judith Malina in Antigone, accanto al corpo di Polinice (Raaja Fischer), Ferrara, 29 novembre 1980. Foto di Marco Caselli Nirmal.

(Dal libro di Cristina Valenti, Storia del Living Theatre. Conversazioni con Judith Malina, Corazzano, Titivillus, 2008)

I Motus, uno dei gruppi di punta del nuovo teatro italiano, usano la figura di Antigone per costruire uno spettacolo “sul tema delle rivolte del contemporaneo”. Il testo di Sofocle, la sua riscrittura brechtiana e la memorabile versione dell’Antigone del Living Theatre (regista e protagonista Judith Malina), alcuni frammenti dai Cannibali di Liliana Cavani vengono messi in corto circuito con l’attualità della crisi greca, e in particolare con la morte di Alexis Grigoropoulos, il giovane ucciso da un poliziotto il 6 dicembre 2008 nel quartiere ateniese di Exarchia, il cuore della rivolta. Il cadavere senza giustizia di Alexis sull’asfalto della piazza dialoga con il cadavere insepolto di Polinice fuori dalle mura di Tebe.

La scelta di confrontarsi con l’eroina di Sofocle non sorprende, anche perché il progetto ruota intorno a una domanda ripresa dal Living Theatre: “Come trasformare l’indignazione in azione?”. L’Antigone di Silvia Calderoni, sottile incarnazione dell’inquietudine e della ribellione contemporanea, si interroga e ci interroga sul permanere (o sul ritorno) della tragedia dentro una società che fino a poco prima si credeva opulenta e all’improvviso è sprofondata nella crisi e nella guerra civile (nella stasis). Inevitabilmente l’indagine s’allarga dall’attualità economico-politica alla ricerca del senso di parole come eticità, libertà, rifiuto anarchico della schiavitù economica anche a prezzo della vita.

Da tre anni abbiamo intrapreso un percorso drammaturgico che ha smantellato, lentamente e progressivamente, tutte le nostre abitudini sceniche, che ci ha fatto precipitare nel precipizio dello spazio vuoto. Come una pagina web, può cambiare continuamente, può “essere aggiornato in tempo reale”. Questa maniera di entrare a testa bassa nella realtà ricorda il “vivere nelle cose” pasoliniano.

Il classico viene fatto conflagrare con la più lacerata contemporaneità, giocando anche sulla complessità delle stratificazioni linguistiche. Oltre che la dialettica classico-contemporaneo (e dunque passato-presente, memoria-attualità), si esplorano altre dicotomie, in un complesso montaggio di materiali: soggettività-oggettività, teatro-video, realtà-finzione, live-registrato, immagine fissa-immagine in movimento, spettacolo-metaspettacolo, chiuso-aperto. Lo spettacolo si configura come una sorta di blog teatrale, costruito per frammenti creati dal blogger e inserti copiaincolla con materiali di diversa origine: frammenti di testi teatrali o di saggi e articoli, frammenti di video di repertorio o realizzati appositamente…

Al culmine della serata, gli spettatori che lo vogliono possono passare dalla modalità “Mi piace” a quella “Condividi”. Un attore compie il gesto della rivolta, che ripete in sequenza più volte. A uno a uno si associano gli altri attori. Anche gli spettatori vengono invitati a unirsi alla danza. Lo spettatore passa all’azione: sale in scena e mima la rivolta, in una sorta di coro gestuale. Per i Motus, il grado di coinvolgimento è un dato significativo, visto che a ogni replica – lo spettacolo ha avuto decine di rappresentazioni in Italia e all’estero – vengono puntigliosamente contati gli spettatori che salgono in scena e iniziano a ballare.

CollettivO CineticO, IxI No, non distruggeremo…

Concept e regia di Francesca Pennini (2010)

CollettivO CineticO è una giovane compagnia che opera tra danza e teatro, guidata da Francesca Pennini. La performance IxI No, non distruggeremo…, con la sua natura giocosamente provocatoria, non ha in apparenza alcun rapporto con la tragedia greca né con il rituale. A spiegare il dispositivo è la stessa Francesca Pennini.

La prima parte del titolo della performance è IxI, dove x è l’evento e le I sono due muri, perché è pensata per un interno; poi aggiungiamo un pezzo che cambia ogni volta: No, non distruggeremo.., e poi mettiamo il nome dello spazio che ci ospita. La prima volta nel 2010 il titolo della performance era IxI. No, non distruggeremo la casa di Silvia Fanti.

(…) L’idea di partenza era che le persone potessero chiamarci e prenotare la performance, noi saremmo andati là dove ci avevano chiamato. I performer non dovevano conoscere lo spazio, non dovevano vederlo: il loro compito è esplorarlo durante la performance, comandati dal padrone di casa o dagli abitanti di quello spazio.

Prima o dopo l’ingresso del pubblico, a seconda delle circostanze, conduco i performer, uno alla volta, all’interno dello spazio. Da due a sei performer, bendati. Ciascuno di loro ha una mazza da baseball. Do al pubblico alcune istruzioni sull’uso del dispositivo, una piccola tastiera collegata a un software e a un impianto audio: a ogni tasto corrisponde un’istruzione in codice, che viene emessa come comando sonoro. Alcune istruzioni sono basate su spostamenti nello spazio, in pratica sono vettori: modulo, direzione, verso. A esse si possono sommare altre azioni atte a sondare delle caratteristiche dello spazio, impartite da istruzioni come “density”, “volume”, “area”, “surface”, che permette di sondare la consistenza del suolo (un tappeto, ghiaia, eccetera).Per noi l’importante è che lo spazio dove entriamo sia lo spazio di qualcuno: deve esserci un proprietario, per far emergere il quesito sulla responsabilità di ciò che accade. L’ospite accetta di correre un rischio: potenzialmente, utilizzando il dispositivo della performance senza conoscere il codice, potrebbe addirittura distruggere la propria abitazione. A quel punto per noi si è aperta una riflessione sui ruoli: quel dispositivo porta a una diluizione della responsabilità tra l’autore, ovvero colui che ha ideato il progetto; il performer, che agisce in scena; e gli spettatori, che controllano il dispositivo e muovono i performer. Di chi è la responsabilità? A chi appartengono le scelte?

I movimenti dei performer sono stati progettati con l’obiettivo di esplorare lo spazio. Invece per il pubblico l’obiettivo non è definito con la stessa chiarezza. Una possibilità è che gli spettatori si impegnino a decodificare i diversi comandi, ma il comportamento degli spettatori cambia tantissimo in base al contesto e al motivo che li ha portati lì. Per esempio, abbiamo fatto IxI in locali pubblici come bar e pub, e dunque anche con persone che non erano venute lì per vedere la performance e che si sono trovate a farne parte casualmente: è un pubblico molto più partecipe, che affronta la situazione con uno spirito ludico più che critico ed entra nel dispositivo più che osservarlo.

(Francesca Pennini, intervista di Oliviero Ponte di Pino, ateatro.it, n. 150, https://www.ateatro.it/webzine/2014/05/05/il-teatro-e-una-piega-ma-anche-un-gioco/)

A un livello superficiale, la performance pare poco più di un gioco di società, con qualche venatura sadomasochistica. Al tempo stesso, il dispositivo ideato da CollettivO CineticO ricorda il celebre e discusso esperimento ideato da Stanley Milgram nel 1961. Era appena iniziato a Gerusalemme il processo contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che si difendeva sostenendo di essersi limitato a eseguire gli ordini. Fu inevitabile iniziare a interrogarsi con Hannah Arendt sulla “banalità del male”, ovvero sulla responsabilità politica e morale dei “volonterosi carnefici di Hitler”, gli esecutori che fecero funzionare alla perfezione il complesso meccanismo della Shoah, sterminando in pochi mesi 6 milioni di esseri umani (vedi Stanley Milgram, Obedience to Authority. An Experimental View, Harper Collins, New York, 1974).

Ai soggetti partecipanti (dietro ricompensa) veniva spiegato che l’esperimento riguardava la memoria e gli effetti dell’apprendimento. A ciascun soggetto veniva assegnato (tramite un finto sorteggio) il ruolo di “insegnante”, cui era affidato un “allievo”. L’allievo – un attore, complice dell’esperimento – che veniva fatto sedere su una sorta di sedia elettrica, con un elettrodo applicato al polso. A quel punto l’“allievo” doveva iniziare a rispondere a una serie di domande poste dall’“insegnante”; in caso di risposta errata, gli veniva somministrata una scossa elettrica, aumentando l’intensità a ogni errore, lungo una scala così stabilita: “(1-4) scossa leggera, (5-8) scossa media, (9-12) scossa forte, (13-16) scossa molto forte, (17-20) scossa intensa, (21–24) scossa molto intensa, (25-28) attenzione: scossa molto pericolosa, (29-30)”. Ovviamente le scosse (e le dolorose convulsioni dell’allievo) erano finte, ma l’“insegnante” non poteva saperlo.

Lo sperimentatore doveva convincere l’“insegnante” a proseguire l’esperimento, per verificare se qualcuno decideva di fermarsi di fronte alla sofferenze dell’“allievo”. Vennero sperimentati diverse modalità di interazione tra “insegnante” e “allievo”: alla distanza massima (il soggetto non poteva vedere né sentire l’“allievo”), nel 65% dei casi si arrivò all’intensità massima della scossa, quando la vittima fingeva di svenire per la violenza delle scariche elettriche ricevute; alla distanza minima (per infliggere la punizione, l’“insegnante” doveva afferrare il braccio della vittima e spingerlo su una piastra) si arrivò all’intensità massima solo nel 30% dei casi.

Il “dispositivo coreografico interattivo che permette al pubblico di determinare i movimenti dei performer” di CollettivO CineticO è solo un gioco, ma porta in scena ed esplora lo stesso territorio dell’esperimento di Milgram: quello della responsabilità individuale in una società dove la responsabilità si è talmente parcellizzata e spersonalizzata da non essere più precisamente individuabile.

Un’altra invenzione apparentemente giocosa di CollettivO CineticO, Amleto (2014, concept e regia di Francesca Pennini, drammaturgia di Angelo Pedroni), prende spunto dal testo di Shakespeare per ridurlo a talent show, a una grottesca parodia dell’agone tragico. Nelle settimane che precedono le repliche, vengono selezionati gli spettatori che vogliono partecipare allo spettacolo e “diventare Amleto”. Ai volontari viene chiesto di preparare un testo e una sequenza di gesti (a loro scelta) e di imparare a memoria un brano della tragedia di Shakespeare. Lo spettacolo consiste in una sorta di audizione per il ruolo di protagonista, articolata in una serie di prove. I concorrenti, “lasciati in balia di un’istruzione e nell’impossibilità di controllare fenomeni e competenze, precipitano tutti nella condizione amletica per eccellenza”. Al termine di ciascuna prova, chi riceve l’applauso meno fragoroso viene eliminato e recita la propria morte. Alla fine, sulla scena cosparsa di cadaveri, resta “vivo” solo il vincitore della serata. Amleto diventa Fortebraccio.

I concorrenti selezionati per la recita ricevono le istruzioni da una voce fuori campo, che illustra anche le regole del gioco al pubblico. Gli Amleti in scena sono assistiti da tre attori-danzatori, i cui movimenti vengono resi difficoltosi da robusti elastici legati alla vita. Il gioco ironico è tematicamente intrecciato al testo shakespeariano. Filo conduttore, in una grottesca parodia, è il gioco del teatro nel teatro. A dettare lo sviluppo della serata è la voce fuori campo della regista invisibile, che incita Amleto all’azione (come accade per esempio in A Chorus Line o in Comedians), così come nel testo di Shakespeare il fantasma del padre incita all’azione il figlio. In una delle prove, i concorrenti devono comporre una mini-coreografia che usa come partitura le didascalie dell’Amleto che indicano quale gesto debbano compiere i personaggi. C’è la richiesta finale di mimare la morte dei diversi personaggi…

Gli attori-spettatori sono dilettanti allo sbaraglio, posti in una situazione imbarazzante: si esibiscono a torso nudo e sono resi irriconoscibili da un sacchetto di carta che copre la testa e maschera il volto. Il pubblico partecipa premiando o bocciando i concorrenti con l’intensità dell’applauso alla fine di ogni prova, così come gli ateniesi decretavano il tragediografo vincitore degli agoni tragici.

Martino Doni e Stefano Tomelleri, Giochi sociologici. Conflitto, cultura, immaginazione

(Raffaello Cortina, Milano, 2011)

Le performance di CollettivO CineticO si avvicinano a quelli che Martino Doni e Stefano Tomelleri definiscono “giochi sociologici”, esperienze collettive progettate per essere praticate all’interno di organizzazioni, équipe di ricerca, uffici. Si tratta di “contesti sociali simulati, dove i giocatori mettono in scena la società”, rendendo possibile “lo studio della produzione della soggettività (l’identità, l’agire individuale, i gruppi, le minoranze attive, ecc.) e della produzione delle strutture (lo spazio, il tempo, il corpo, le risorse, le istituzioni e le organizzazioni)” (p. 61). Gli obiettivi sono un aumento della consapevolezza del gruppo di riferimento, la creazione di opportunità per l’immaginazione e una migliore gestione dei conflittualità latenti, anche attraverso l’uso di tecniche teatrali, a cominciare dalla creazione di ruoli, dalla proposta di un copione, dalla progettazione di una dinamica dell’evento. I partecipanti diventano attori, con spazi di improvvisazione determinati dallo script (ovvero le “regole del gioco”). Non siamo lontani dallo psicodramma (o dalla Gestalt Therapy) o dal Teatro dell’Oppresso, che utilizzano tecniche teatrali per portare alla luce conflitti latenti intra- o interpersonali.

L’ambivalenza della relazione sociale (…) riguarda il fatto che, da un lato, il mio prossimo è una minaccia, un rivale nella ricerca di cibo e di amore, un potenziale assassino, “il mio inferno”, come diceva Sartre; dall’altro, però, il mio prossimo è un sostegno, l’oggetto dei miei desideri, il mio compagno di vita, “il mio paradiso”.

(p. 16)

Fin dai titoli dei quattro “giochi sociologici” proposti, il riferimento alla Grecia classica è trasparente: “Totem e tribù. La leadership come costruzione sociale”; “Greci e Persiani. I gruppi giocano alla guerra”; “Agorà. Laboratorio sulle competenze sociocomunicative”; “Il Crollo. Un gioco sull’immaginazione sociologica, o sulla ricostruzione della società futura”.

Il comportamento umano avviene sulla superficie di un incontro, non come espressione di un’interiorità nascosta. Il vero “segreto” della comunicazione non è l’intenzione rimossa o mascherata: è il suo stesso evento. La complessità della superficie smentisce l’ideologia della profondità.

(p. 11)

Il gioco sociologico consente di far emergere “la densità, lo spessore, la complessità della superficie” (p. 137). Le tematiche esplorate s’intrecciano con le preoccupazioni politiche che hanno portato alla trasformazione delle Grandi Dionisie, nell’Atene del V secolo a. C., da occasioni rituali a cicli di rappresentazioni teatrali con un impatto politico.

Da quando la conosciamo, cioè almeno dal 472, la tragedia greca nel suo complesso riflette sul fatto che l’uomo, che si considera autonomo nell’agire, sia ora indotto a interrogarsi sul suo essere fronte di ogni azione e pertanto esposto all’accecamento, all’affanno che persino nel sonno gocciola e scorre verso il cuore, al punto che egli sa senza sapere, dice il giusto senza pensarlo e fa quello che deve senza esservi costretto.

Se la tragedia rispondeva a tali interrogativi, era in ciò favorita dal mito, dal quale poteva trarre i propri temi. Ma il modo in cui lo faceva era del tutto autonomo, figlio cioè della stessa forma tragica e del mondo di idee del V secolo.

(Christian Meier, Atene, Garzanti, Milano, 1996, p. 322)

Attraverso il diretto coinvolgimento degli attori partecipanti, i giochi sociologici esplorano una dimensione esplicitamente civile e politica: “Il gioco è una sorta di preparazione a tutta una serie di attività che si realizzano nella società. Il gioco, predisponendo all’esperienza della recitazione e della finzione, insegna ad avere fiducia nelle strutture sociali. (…) non è un’espressione individuale, ma la partecipazione a un atto espressivo il cui significato va al di là dell’immediatezza dell’evento e si lega a verità che trascendono l’azione sociale. Le regole del gioco hanno in questa una dimensione estetica che è tutt’uno con il rituale religioso” (p. 151).

Collettivo Progetto Antigone, Parole e Sassi

Ideazione e regia di Renata Palminiello, Letizia Quintavalla, Patrizia Romeo, Agnese Scotti, Rosanna Sfragara (2013)

Alexis Grigoropulous era appena un adolescente. Gli spettatori di Parole e Sassi sono ancora più giovani, tra gli otto e i dieci anni. Il progetto ha interessato tutta l’Italia, con 19 attrici monologanti che portano in scena, ciascuna nella proprie regione, le due parti dello spettacolo: “Il Racconto” e “Il Dopo” (sul progetto, vedi Letizia Quintavalla e Rosanna Sfragara, “Parole e Sassi” del Collettivo Progetto Antigone. La Tragedia Greca per Bambini. Un rito per le nuove generazioni, “Dionysus ex machina” IV (2013), pp. 623-649).

Nei primi 45 minuti la narratrice racconta alla classe (che costituisce già una piccola comunità, o meglio “una piccola polis”) la storia di Antigone, seguendo una precisa partitura gestuale e utilizzando otto sassi-personaggio, che l’attrice estrae dalle tasche del cappotto: non sono sassi dalle forme antropomorfe, ma sassi che restano sassi, con il nome del personaggio scritto a pennarello. Nelle tasche del cappotto c’è posto anche per un sacchetto di terra, da usare all’interno di un rettangolo (2,20 per 1,70 m) disegnato sul pavimento con lo scotch rosso: quel rettangolo è “lo spazio sacro della scena”.

Nella seconda parte, “Il Dopo”, a parlare sono i piccoli spettatori. Ricevono dall’attrice i sassi-personaggio e li usano per raccontare la loro versione della storia, le emozioni che hanno provato, i pensieri che li hanno attraversati.

Quando la storia di Antigone finisce, molte sono le morti e tre i suicidi che rimangono nell’aria, non sarebbe possibile all’Attrice andarsene subito alla fine del Racconto; per questo si rimane con i bambini un altro tempo in cui trova spazio la loro visione molteplice dei fatti e delle emozioni, lo sperimentare e indagare una scena per loro importante.

Il ruolo dell’attrice cambia: nella seconda fase, “ha solo il compito di facilitare e accompagnare il loro processo di scoperta e conoscenza dei temi, della storia, del teatro, che deve avvenire il più possibile mettendo insieme i diversi punti di vista poetici espressi o esplicitati da tutti i bambini del Gruppo”. Un’insegnante, Chiara Stella, ha commentato:

Non uno spettacolo, ma un’inaspettata occasione di partecipare ad una storia potente piena di ritualità.

Alcune impressioni dei piccoli spettatori, raccolte nella pagina web parolesassi.tumblr.com:

Bambina. A me questa storia è piaciuta moltissimo perché raccontava dei momenti tragici ed è stato bellissimo.

Bambino. All’inizio mi stavo per mettere a ridere, ma poi ho incominciato a sentire il vero sentimento di uno spettatore greco. Un’emozione davvero triste, ma nello stesso tempo allegra e segreta.

Bambina. Le tragedie non bisogna tenersele dentro bisogna raccontarle.

Alla fine del racconto, i sassi vengono lavati e riposti con cura (pp. 643 e 644). Il loro uso è uno degli elementi chiave del dispositivo. Oggettiva il meccanismo del coinvolgimento attraverso un passaggio del testimone. E’ un feticcio, che responsabilizza i piccoli spettatori-testimoni. Prima di lasciare i Bambini e l’insegnante, come ultimo atto rituale l’Attrice consegna al più “vecchio” della classe il testo e una famiglia di sassi, simili a quelli che aveva animato nel Racconto, da usare come appoggi per la memoria, strumenti concreti perché la classe o i singoli bambini possano ricordare e raccontare ad altri quella storia, a modo loro.

Mimmo Sorrentino, Infanzia dell’alta sicurezza

(2015)

Il teatro sociale e di comunità affronta tematiche affini a quelle a cui abbiamo appena accennato, attraverso la partecipazione attiva di gruppi di persone accomunate da una condizione di disagio. Il teatro diventa uno strumento di conoscenza di sé, individuale e collettiva; e offre la possibilità al gruppo di presentarsi sulla scena della città, della polis. Lungo questo percorso, gli operatori utilizzano spesso come materiale il repertorio della mitologia e della tragedia, che offrono una struttura narrativa “pronta all’uso”, collaudata, riconoscibile e condivisibile. Anche quando questo non accade esplicitamente, queste strutture profonde tendono a riemergere nel lavoro di elaborazione drammaturgica.

E’ il caso del laboratorio condotto nel 2014-2015 da Mimmo Sorrentino con alcune detenute del carcere di Vigevano, condannate per reati di associazione di stampo mafioso: si tratta in genere di parenti o affini di boss di camorra e ‘ndrangheta. Il punto di partenza dello spettacolo è il racconto della propria infanzia da parte delle partecipanti. I nodi intorno a cui ruotano gli squarci autobiografici che si sedimentano nel testo di Infanzia dell’alta sicurezza sono in primo luogo il rapporto con il “padre-boss” (o il marito o il fratello) e la scoperta della propria sessualità. Temi dunque di forte impatto emotivo, che fanno parte del bagaglio di esperienza di ciascuno spettatore, ma che sono state vissuti e vengono rivissuti in circostanze particolari.

La figlia di un boss racconta il suo rapporto con il quartiere di Napoli dove è cresciuta:

Il mio recinto è Forcella. Fuori dal recinto non è permesso di uscire, soprattutto ai figli del re. La fine del quartiere è la mia fine. Io sono una principessina reclusa. Dentro il regno accade sempre la stessa vita tanto che la vita sembra sempre la stessa, respirare, mangiare, dormire, morire. Con le dovute eccezioni perché la vita è tutta un’eccezione. Mentre taglio in due i vicoli a tutta velocità vedo i sudditi scendere dalle loro case senza sole. Il popolo scende in strada solo quando è felice e quando ha fame.

La “figlia del re” presto dovrà fare i conti con la morte del padre. Non è l’unica Elettra, in quel braccio del carcere di Vigevano:

Un trapezista sta camminando su di una fune. La felicità del genere umano sembra non distrarlo. Io lo guardo sulle spalle di mio padre a bocca aperta. Da grande vorrei fare qualcosa di simile. Qualcosa per cui la gente mi guardasse a bocca aperta. E so che ci riuscirò. Perché sono sulle spalle di mio padre e ora vedo l’orizzonte. All’orizzonte c’è la mia vita. E donne e uomini che mi guardano a bocca aperta. Avevo dieci anni quando sono scesa dalle spalle di mio padre. Non ci si può stare sulle spalle dei morti, anche se il morto è tuo padre. I morti non portano i pesi della vita. Ed è da allora che porto il peso della vita tutto sulle mie spalle e delle volte mi volto a guardare se c’è qualcuno che nel vedermi resta a bocca aperta come me davanti al trapezista. Come voi davanti a queste parole che state ascoltando.

Concetta ricorda la prima volta che ha fatto l’amore con il suo uomo. Era ancora ragazzina, poco più di una bambina. Da quel giorno non si è più tagliata i capelli. Ma il business di famiglia comporta qualche rischio.

Da bambina mi hanno insegnato a lavorare con la morte e con la morte ora lavoro. Vendo paradisi truccati a chi vuol truccare la vita e non sentire dolore. E così non sento il dolore dei miei figli e faccio la spesa con te ragazzo figlio di Dio. Compro il pane con te. Questa è la vita. Fare la spesa e tornare a casa lentamente perché le forze ci stanno abbandonando. A te prima di me. Io urlo. Urlo dentro di me. Poi piango. Poi prendo le forbici. Mi taglio i capelli e chiedo a chi ha in custodia il mio corpo di posarli come fiori tra le tue mani ghiacciate. Che ti siano di compagnia nella morte come lo sono stati nella vita. Marito mio, figlio di Dio.

L’omicidio del marito ha ispirato un toccante rituale di morte, recuperato dagli antenati, dal chiaro significato simbolico.

Tra quelle celle affiora anche il ricordo di amori proibiti, come le passioni imbossibili che ispiravano Euripide:

Altro di femmina in me non c’è. Non i capelli che sono da maschi. Non i pantaloncini che sono da maschi. Non questa canotta larga per nascondere ciò che comunque una femmina per buona creanza dovrebbe nascondere. Non queste scarpe che mi sono servite per giocare a pallone. Mi guardi negli occhi come un innamorato cerca un disperato sì alla donna che ama e mi chiedi: “Ma a te piacciono ancora le…” e altro non aggiungi e io non rispondo. Anche se una risposta l’avrei. Sì. Ma un sì non posso dirti. Ho paura di te. Sì non posso dirti. Non sopporterei il tuo dolore. E allora non rispondo e a casa mi porti il figlio di un tuo amico. E’ lui che hai scelto per me. Me lo presenti. Prendiamo un caffè tutti insieme. Io non so dove sono. Io non so chi sono. Io non voglio essere io. Il caffè finisce. Ci lasciate soli. In cucina. Dobbiamo conoscerci. Io e lui. Lui si avvicina. Forse non mi vuole nemmeno baciare. Forse vuole solo parlarmi. Ma io reagisco come una gatta stretta all’angolo e lo graffio con le unghie che non ho. Lui urla. Gli ho lasciato il segno sul volto. “Tuo padre mi ha detto che eri una tipa tranquilla” e io lo sono, io sono tranquilla, ma tu devi stare alla giusta distanza da me.

Ci avviciniamo, con queste testimonianze, al nucleo incandescente di esperienze da cui nasce la tragedia. Grumi che, all’interno del carcere, ancora sanguinano e continuano a fare male.

Nello spettacolo, a testimoniare ciascuna di queste ferite ancora aperte non è la protagonista. Troppo dolore, troppa vulnerabilità. E’ necessario frapporre una distanza, un filtro che renda oggettiva la testimonianza. Così a incarnare ogni storia è un’altra detenuta, che si fa personaggio e dà corpo e voce alla compagna.

Alla fine dello spettacolo, come spesso accade in questi casi (quando l’amministrazione carceraria lo consente), attori e spettatori hanno modo di avvicinarsi. Incontrarsi. Parlare. Anche in questo caso, sull’onda dell’emozione scatta la scintilla: è un momento toccante, quello del riconoscimento dell’umanità del nostro interlocutore. L’altro ci era stato presentato come un mostro e ora ci commuove con fragilità e debolezze che sono anche nostre.

Poi, dopo l’abbraccio catartico, dopo gli sguardi occhi negli occhi, il principio di realtà riprende il sopravvento: “Sì, voi tra cinque minuti uscite, ma lei deve ancora scontare una condanna a 14 anni”.

La tragedia: morte o resurrezione?

Sono esempi a volte ingenui, a volte più sofisticati, che coprono un arco di oltre cinquant’anni. Sono spettacoli realizzati in momenti storici molto diversi. Richard Schechner concepisce il suo Dionysus in 69 mentre esplodono i movimenti collettivi giovanili e libertari, quando si celebra l’entusiasmo comunitario nelle manifestazioni di piazza e nei concerti rock, a cominciare dal grande rito dionisiaco di Woodstock (1969). Massimo Munaro inventa l’Edipo per un solo spettatore nell’era in cui trionfa l’individualismo liberista, all’insegna del motto di Margaret Thatcher: “Non esiste la società, esistono solo gli individui”. CollettivO CineticO implementa i suoi algoritmi partecipativi in parallelo alla diffusione planetaria dei talent show, dei social network e delle forme d’interazione orizzontale supportate dalla rete.

Dietro a queste esperienze disparate, si condensa una domanda che le accomuna. Che cosa accade al tragico, quando il tradizionale dispositivo teatrale si apre alla partecipazione?

Questi spettacoli tendono a mettere in crisi, o a superare, il dispositivo teatrale classico, la scatola scenica con la sua netta separazione tra attori e pubblico. A volte il meccanismo della partecipazione finisce per dividere gli spettatori in due gruppi: una parte resta passiva, l’altra si attiva per assumere un ruolo affine a quello del coro (sulle potenzialità del coro e sul recupero della dimensione comunitaria, resta utile la riflessione di Mario Apollonio). In casi estremi, quando il coinvolgimento riesce, lo spettacolo collassa, si azzera, finisce anzitempo.

Più in generale, nel momento in cui il teatro mette in discussione il proprio dispositivo, tende a confrontarsi con le proprie origini (vere o presunte): il mito, il rito, il gioco.

A differenza di rito e gioco, la narrazione non tende a favorire la partecipazione dello spettatore. La condivisione di un racconto può tuttavia diventare la premessa di un dibattito-assemblea. Il recupero del rito spinge alla fusione dei soggetti in una comunità di uguali, in una dimensione pre-tragica. Il gioco attiva la partecipazione attraverso il meccanismo agonistico, che facilita l’irruzione della casualità e dell’imprevedibilità.

L’agon come forma e come orizzonte di attese accomuna le diverse aree di apparizione pubblica dei maschi greci. Il fatto che la cultura ateniese sia talmente impregnata di agonismo ha un profondo impatto non solo sulla retorica e l’organizzazione delle istituzione, ma anche sulla costruzione dell’identità sociale.

(Simon Goldhill e Robin Osborne (cur.), Performance Culture and Athenian Democracy, Cambridge University Press, p. 2)

Per quanto riguarda il recupero dell’aspetto rituale e ludico all’interno del meccanismo tragico, bisogna ricordare che il dispositivo del teatro nell’antica Grecia era molto più complesso della semplice messinscena di un copione. Lo spettacolo era preceduto e seguito da una serie di attività che coinvolgevano attivamente i cittadini spettatori.

Si cominciava con la presentazione dello spettacolo alla città da parte del corego e degli attori (proagon). Nei giorni seguenti si tenevano processioni e riti sacrificali a cui partecipava la cittadinanza:

Già poco dopo la caduta dei tiranni si era stabilito di eseguire, nel corso delle dionisie grandi, anche ditirambi, ossia canti cultuali in onore di Dioniso. Essi venivano presentati in competizione da cori maschili che cantavano all’unisono, con accompagnamento di strumenti musicali, e probabilmente anche con movimenti di danza. In un primo momento potrebbero essere state le quattro vecchie file a costituire i cori. Successivamente, comunque, i cori in gara furono dieci.

(Christian Meier, op. cit., p. 183)

La rappresentazione di ciascuna tragedia non era un evento a sé, ma era affiancata da altre forme di spettacolo (le altre tragedie, il dramma satiresco). Infine, l’aspetto ludico-agonistico: a conclusione dei ciclo, si trattava di decretare la migliore tragedia. A votare potevano essere una giuria ristretta (ad Atene i giurati erano dieci, ma venivano conteggiati solo cinque voti per lasciare spazio al caso), o l’intero pubblico. I moderni dispositivi tendono a recuperare all’interno dell’evento spettacolare aspetti degli agoni tragici che trascendono la semplice messinscena di un testo drammatico.

Lo spettacolo è sempre un evento sia artistico sia sociale e politico. Nei casi migliori, l’etico e l’estetico si intrecciano e si valorizzano reciprocamente. I meccanismi di partecipazione, spesso aperti all’improvvisazione dei non professionisti, rischiano di privilegiare l’aspetto etico-politico rispetto a quello estetico. In alcuni casi lo scambio di ruoli, che è possibile solo a partire dalla co-presenza corporea, porta al collasso la dicotomia apparente tra estetico e politico e fa emergere il loro specifico collegamento all’interno dello spettacolo teatrale.

Molte di queste esperienze rivendicano un approdo catartico, consapevolmente costruito o generato dalla progressione drammaturgica. In questi casi, la continuità con l’esperienza tragica viene esplicitamente rivendicata.

Ma è davvero così? Che cosa accade quando il terreno del tragico viene esplorato da dispositivi diversi da quello classico?

Per George Steiner la tragedia – almeno nella sua forma classica – è morta da secoli:

Quando diciamo “tragedia” sappiamo bene quel che stiamo dicendo, forse non con esattezza, ma quanto basta per riconoscerla. Tuttavia, in una occasione, un drammaturgo è arrivato molto vicino a un chiaro compendio della concezione tragica della vita. Le Baccanti di Euripide sono particolarmente vicine alle antiche, oramai invisibili, sorgenti del sentimento tragico. Alla fine della tragedia, Dioniso condanna Cadmo, il suo casato e l’intera città di Tebe a un destino crudele. Cadmo protesta che la condanna è troppo dura, sproporzionata alla colpa di coloro che non hanno riconosciuto il dio o lo hanno offeso. Dioniso elude l’argomento. Ripete, petulante, che ha ricevuto un grave affronto; poi dichiara che la sorte di Tebe era già segnata. E’ inutile chiedere spiegazioni razionali, o pietà. Le cose stanno come stanno. La punizione è sempre più grave della colpa.

E’ una intuizione terribile e spietata della vita. Eppure è proprio con l’eccesso della sofferenza che l’uomo acquista diritto alla dignità. Debole, avvilito, mendicante, cieco cacciato dalla città, egli acquista una nuova grandezza. Il rancore vendicativo o l’ingiustizia degli dei nobilitano l’uomo; non gli rendono l’innocenza, ma lo santificano come se fosse passato attraverso il fuoco. Perciò nel momenti conclusivi delle grandi tragedie, siano greche, shakespeariane o neoclassiche, dolore e gioia si fondono; lamento sulla caduta dell’uomo, gaudio per la resurrezione del suo spirito. Nessun’altra forma poetica raggiunge questo effetto misterioso che fa dell’Edipo, di re Lear e di Fedra le più nobili creazioni della mente umana.

Dall’antichità fino all’età di Shakespeare e Racine queste opere sembravano realizzabili. Dopo di allora, nel dramma, la voce tragica tace o giunge indistinta.

(George Steiner, Morte della tragedia, Garzanti, Milano, 1992, p. 12)

La posizione è condivisa da Ludwik Flaszen, che negli anni Sessanta compendiava così l’esperienza del Novecento:

L’avanguardia degli anni Cinquanta ha dimostrato l’impossibilità della tragedia tradizionale in teatro. La tragedia è possibile solo quando i valori hanno avalli trascendenti, percepiti come sostanziali. Quando muoiono gli dei, la tragedia è rimpiazzata dal grottesco, dalla smorfia dolente del buffone che fronteggia un cielo vuoto. I presupposti dell’avanguardia sono irrefutabili: oggi, la tragedia tradizionale è prosciugata, altezzosa o retorica o triviale melodramma sentimentale. Sicché chiediamo: come attingere una dimensione tragica in teatro che non sia né una posa pittoresca e morta né una banalità? Come attingere l’antico sentimento che abbinava pietà e terrore, oggi perduto nella nostra memoria emotiva?

(Ludwik Flaszen, “Dopo l’avanguardia” (febbraio 1967), ora in Grotowski & Company. Sorgenti e variazioni, Edizioni di Pagina, Bari, 2014, p. 148)

Se la tragedia è davvero morta, come sostengono Steiner e Flaszen, possiamo pensare che le nuove forme che prevedono meccanismi di partecipazione e coinvolgimento costituiscano solo una sorta di accanimento terapeutico su un genere ormai obsoleto (oltre alla tragedia, sarebbe obsoleto anche il dramma, se seguiamo Hans-Thies Lehmann, il teorico del Postdramatisches Theater). Insomma, questi esperimenti non sarebbero altro che un velleitario tentativo di recuperare una dimensione ormai definitivamente perduta (e lo confermerebbe anche la fragilità di molte esperienze realizzate finora). Oppure possiamo sperare che questi dispositivi, che spesso cercano di ritornare all’origine della tragedia (vera o immaginata), possano in qualche modo riattivare i meccanismi del tragico.

In alternativa possiamo ritenere, contro Steiner e Flaszen, che la tragedia non sia morta, e che anzi l’esperienza storica del Novecento ne abbia ribadito la centralità e la necessità nella costruzione della nostra identità di esseri umani e di cittadini. In questo caso, è possibile che l’autentico senso del tragico possa manifestarsi solo all’interno del dispositivo classico, e trovi il proprio fondamento nella distanza imposta dai meccanismi della rappresentazione. In alternativa, i dispositivi attualizzati da forme di interazione partecipata potrebbero costituire la necessaria evoluzione di una forma antica, la modalità per declinare in chiave contemporanea una profonda necessità culturale e civile.

Le nuove tecnologie e i nuovi meccanismi di comunicazione partecipata hanno un fortissimo impatto sulla nostra percezione del “qui e ora”.

Le reti sostituiscono la concentrazione con la distribuzione. Da quando disponiamo, su una postazione portatile o sul telefonino, di tutti i possibili accessi ai beni o alle persone, abbiamo meno bisogno di costellazioni espresse. Perché anfiteatri, classi, riunioni e colloqui in un dato luogo, e perché una sede sociale, dal momento le lezioni e colloqui possono tenersi a distanza? Gli esempi culminano in quello dell’indirizzo. In tutto il corso della storia è stato riferito a un luogo, di abitazione o di lavoro, mentre oggi l’indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono di un cellulare non indicano più un determinato luogo: un codice o una cifra, pura e semplice, basta. Quando tutti i punti del mondo godono di una sorta di equivalenza, la coppia qui e ora entra in crisi. Heidegger, filosofo oggi assai letto nel mondo, nel chiamare esserci l’esistenza umana, designa un modo di abitare o di pensare in via di estinzione. Il concetto di ubiquità – la capacità divina di essere ovunque – descrive meglio le nostre possibilità rispetto al funebre qui giace.

(Michel Serres, “la Repubblica”, 17 gennaio 2014)

Questa mutazione, che azzera il meccanismo della rappresentazione in un ininterrotto “qui e ora” planetario, non investe solo il teatro e la comunicazione, ma ha un profondo impatto anche sulla politica e sulla nostra concezione della democrazia:

Stare qui “a rappresentare” è un po’ stare qui “a sostituire” altri, qualche altra cosa, o un’altra esperienza particolare. Spostarla e appropriarsene.

Siamo tanto abituati a supporre che la democrazia sia una necessità viscerale della nostra vita in società, così tanto, da immaginare che tutto rappresenti qualcosa. I governanti ci rappresentano, più o meno bene. Se uno ci mente, non lo votiamo più. Votiamo un altro. E quando ci mentono di nuovo, un altro ancora. Rinnoviamo questo patto di fiducia che sovrintende alla rappresentazione. Sosteniamo disperatamente l’illusione che ogni ordine sorge dal fatto che alcuni operano in nome di altri, perché il “tutto” non entra in uno spazio ridotto, che sia in un governo o sul palcoscenico. Ci siamo abituati a questa specie di metonimia elementare (la parte per il tutto) e poco a poco accontentandoci delle parti.

Un deputato di Formosa opera in nome del popolo di Formosa. Il signore deputato è “la parte” che sostituisce il popolo di Formosa.

Ma in nome di cosa agisce un’opera teatrale, che è pura fiction? La parte è la scena stessa, ma qual è il tutto?

(Rafael Spregelburd, Il teatro, la vita e altre catastrofi. Domande, ipotesi, procedimenti, Bulzoni, Roma, 2015, p. 40)

E allora cosa accade al tragico in una società dove si diffondono sempre più i meccanismi partecipativi, dove rappresentazione e rappresentanza tendono ad azzerarsi nell’istantaneità della comunicazione e nella condivisione?

I telegiornali e i video in rete diffondono senza sosta immagini di morte. Il flusso dell’informazione ci rende ogni giorno testimoni di violenze e stragi. Sparati, decapitati, bruciati, lapidati, impiccati, disintegrati, annegati… Pare impossibile trovare un senso a questa realtà atroce. La tragedia può forse aiutare: nel 2013 un gruppo di donne siriane, profughe in Giordania, ha interpretato Le Troiane, calandosi nei panni delle prigioniere, schiave e concubine dei Greci dopo la caduta della loro città. Charlotte Eagar, William Stirling e Georgina Paget hanno contattato le persone che erano in coda in un campo profughi nei pressi di Amman per ottenere i buoni alimentari delle Nazioni Unite; le hanno invitate a partecipare a sette settimane di teatro-terapia, con un regista venuto da Damasco, Omar Abu Saada. In venti sono state selezionate e sono diventate le protagoniste di Queens of Syria.

Queens Of Syria Development Trailer from Georgina Paget on Vimeo.

In molte università americane, a cominciare dalla Columbia University a New York, i classici – dalle tragedie greche a Francis Scott Fitzgerald – vengono guardati con crescente sospetto. Le Metamorfosi di Ovidio è “un testo che, al pari di molti libri del ‘canone’ occidentale, contiene materiale offensivo e violento che marginalizza le identità degli studenti nella classe”. Racconta Serena Danna:

La mitologia greco-romana diventa oggetto di “trigger warning”. Il termine, nato per descrivere le immagini in grado di far riemergere i traumi dei veterani del Vietnam, è diventato popolare nei forum femministi degli anni Novanta per indicare la presenza di contenuti che potessero offendere o turbare le vittime di violenze sessuali. (…) ‘Materiale potenzialmente offensivo’ è stato riscontrato in decine di opere letterarie, responsabili di raccontare – senza alcun filtro preventivo nei confronti dell’uditorio – l’orrore del passato: colonialismo, tortura, pedofilia, schiavitù.

(Serena Danna, “Corriere della Sera”, 23 maggio 2015)

La giornalista cita anche lo sbalordito commento di “The New Republic”:

E’ tempo per i nostri studenti di imparare che la vita è offensiva. Una volta che lasceranno il college, saranno costantemente esposti a immagini ed episodi che li offenderanno e aggrediranno.

Da un lato, nei telegiornali e su internet, una proliferante pornografia di immagini insostenibili, con vittime private di identità e carnefici senza volto e senza responsabilità. La realtà diventa un teatro di forze indecifrabili, incomprensibili, oscure, e dunque inarrestabili, incontrollabili. Dall’altro, nelle aule di scuole e università, l’impossibile tentativo di cancellare dalla nostra società la dimensione tragica, evitando ai nostri figli qualunque turbamento, creando un’arcadia post-moderna attraverso un sistematico meccanismo di rimozione.

Il paradosso – o il doppio legame – spinge a ribaltare e radicalizzare la questione. Può ancora esistere il tragico in una società che sta superando (o azzerando) i meccanismi della rappresentazione e della rappresentanza? Che spazio può restare alla tragedia in un orizzonte culturale che ci bombarda con figure di morte e al tempo stesso s’illude di eliminare ogni sofferenza dal nostro orizzonte personale?

Il teatro sta cambiando natura. Qualche spettacolo tenta di cogliere la profonda mutazione della natura del tragico. Ma forse c’è stato uno scarto irrimediabile: nella civiltà del “qui e ora” non c’è più spazio per la tragedia: da un lato le immagini di un orrore per il quale è impossibile trovare le parole, dall’altra frasi e parole dalle quali l’orrore viene sistematicamente cancellato. In questo orizzonte, come cambia la nostra identità etica e politica? E’ questo il senso profondo del post-umano in cui stiamo sprofondando?

Tag: Antigone (4), CollettivOCineticO (3), Il teatro è un dispositivo (28), LemmingTeatrodel (16), Living Theatre (39), Mimmo Sorrentino (8), Motus (29), NitschHermann (3), partecipatoteatro (27), SchechnerRichard (2), spettatore (38), tragedia (22)

Scrivi un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.